Léon di Luc Besson è uno di quei film che non smettono mai davvero di finire, perché anche dopo i titoli di coda continuano a lavorare nella memoria dello spettatore come un corpo estraneo, qualcosa che non viene assimilato del tutto e che proprio per questo ritorna, si ripresenta, chiede di essere rivisto e ripensato.

È un film che non si lascia amare senza resistenze e che non concede allo sguardo una posizione comoda, perché la sua forza non sta nella chiarezza ma nell’ambiguità, non nella morale ma nella frizione costante tra opposti.

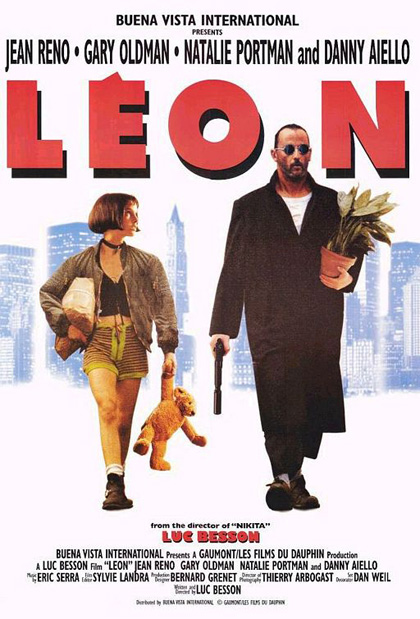

Léon è diventato nel tempo un oggetto di culto, ma anche un campo minato critico, e questa doppia natura è forse il segno più evidente della sua vitalità. Luc Besson realizza qui un’opera che sembra semplice nella struttura ma complessa nelle implicazioni, una favola urbana travestita da thriller che utilizza i codici del cinema di genere per raccontare una storia di solitudine, dipendenza e bisogno d’amore.

Léon è un killer professionista che vive ai margini del mondo, un uomo senza passato e senza futuro, bloccato in un eterno presente fatto di rituali minimi, gesti ripetuti, silenzi ostinati. Uccide con metodo e precisione, ma vive come se fosse emotivamente incompleto, incapace di leggere o di scrivere, incapace soprattutto di nominare ciò che prova. La sua esistenza è ridotta all’essenziale, come se qualsiasi complessità emotiva rappresentasse un rischio troppo grande.

Matilda, al contrario, è un eccesso di emozione compressa in un corpo troppo giovane, una bambina cresciuta in un ambiente violento, trascurata, invisibile, costretta a sviluppare una lucidità adulta per sopravvivere.

Quando la sua famiglia viene brutalmente sterminata, il film compie uno strappo irreversibile, perché da quel momento in poi non c’è più spazio per il ritorno all’innocenza, solo per una ridefinizione dolorosa dell’identità. L’incontro tra Léon e Matilda non è un incontro salvifico nel senso tradizionale del cinema hollywoodiano, ma una collisione tra due mancanze, tra due forme diverse di abbandono.

Ciò che nasce tra loro non è una relazione facile da decifrare, perché non rientra in categorie rassicuranti come la paternità, l’amicizia o l’amore romantico, ma si muove in una zona intermedia, fragile e instabile, fatta di bisogno reciproco e di dipendenza emotiva.

Besson non cerca mai di normalizzare questo legame, né di giustificarlo apertamente, e proprio questo rifiuto di guidare lo spettatore verso una lettura univoca rende il film così scomodo e persistente. La regia alterna con grande controllo momenti di violenza estrema, stilizzata e quasi fumettistica, a scene intime, quotidiane, in cui il tempo sembra rallentare e i personaggi si osservano a distanza ravvicinata, come se stessero imparando a riconoscersi.

La New York di Léon non è una città realistica, ma uno spazio simbolico, una mappa mentale fatta di interni claustrofobici, corridoi senza finestre, stanze d’albergo impersonali e strade che sembrano sempre sul punto di esplodere. È un ambiente che riflette lo stato interiore dei personaggi, chiusi, isolati, incapaci di trovare un luogo in cui sentirsi davvero a casa.

In questo contesto la relazione tra Léon e Matilda diventa una sorta di rifugio precario, un equilibrio instabile che può spezzarsi in qualsiasi momento. La violenza attraversa il film come un elemento strutturale, non solo come spettacolo, perché è il linguaggio principale attraverso cui i personaggi comunicano e agiscono. Léon conosce solo quello, ed è inevitabile che finisca per trasmetterlo a Matilda, anche quando il suo intento è quello di proteggerla.

Il desiderio della bambina di diventare una killer non nasce da una fascinazione romantica per l’azione, ma dalla necessità di dare un senso al trauma, di trasformare l’impotenza in controllo, il dolore in competenza. Stansfield, con la sua follia eccessiva e teatrale, rappresenta l’altra faccia di questo mondo violento, una figura che incarna il potere arbitrario, l’abuso istituzionalizzato, la crudeltà che si nasconde dietro una divisa e una parvenza di legalità.

Il confronto tra lui e Léon non è solo uno scontro tra bene e male, ma tra due modi diversi di abitare la violenza, uno meccanico e rassegnato, l’altro goduto e narcisistico. Matilda si muove tra questi due poli come una figura tragica, attirata dall’idea di vendetta ma ancora troppo giovane per comprenderne davvero il prezzo. Il film costruisce così una serie di paradossi dolorosi, in cui ogni gesto di cura è anche una forma di danno, ogni tentativo di protezione comporta una perdita. Non esiste una via d’uscita pulita, non esiste una scelta che non lasci ferite.

Il finale, con il sacrificio di Léon e la sopravvivenza di Matilda, non offre una vera catarsi, perché non risolve le contraddizioni che il film ha messo in scena, ma le lascia aperte, sospese. La pianta che viene finalmente messa a dimora è un simbolo ambiguo, che può essere letto come una promessa di crescita o come una fragile illusione di stabilità, e la sua forza sta proprio in questa doppia possibilità.

Léon continua a essere una magnifica ossessione perché resiste al tempo, perché cambia significato a seconda dell’età e dello sguardo di chi lo guarda, perché costringe a interrogarsi su temi scomodi come il rapporto tra innocenza e violenza, tra educazione e abuso, tra amore e dipendenza.

La regia di Luc Besson, apparentemente lineare, è in realtà costruita con grande precisione, ogni inquadratura contribuisce a creare un mondo chiuso, soffocante, in cui i personaggi sembrano muoversi senza possibilità di fuga. La musica accompagna questa sensazione di malinconia sospesa, creando un contrasto costante con la brutalità delle immagini e rafforzando l’idea di trovarsi di fronte a una favola tragica, crudele e imperfetta.

Léon non è un film morale, perché non pretende di insegnare nulla, ma è un film profondamente emotivo, che lavora per accumulo, per attrito, lasciando allo spettatore il compito di fare i conti con ciò che resta.

Ed è forse proprio in questa incapacità di chiudersi, di pacificare, di rassicurare, che risiede la sua forza ossessiva, quella qualità rara che trasforma un film in qualcosa che continua a vivere ben oltre lo schermo, come una domanda senza risposta definitiva.

Nessun commento:

Posta un commento