La Cantata rossa per Tall el Zaatar non è soltanto un’opera musicale: è un atto politico inciso su vinile, un documento che conserva la memoria di una tragedia e la trasforma in linguaggio artistico. La sua ristampa odierna non restituisce soltanto un suono, ma ripropone una voce che oggi appare ancora più urgente.

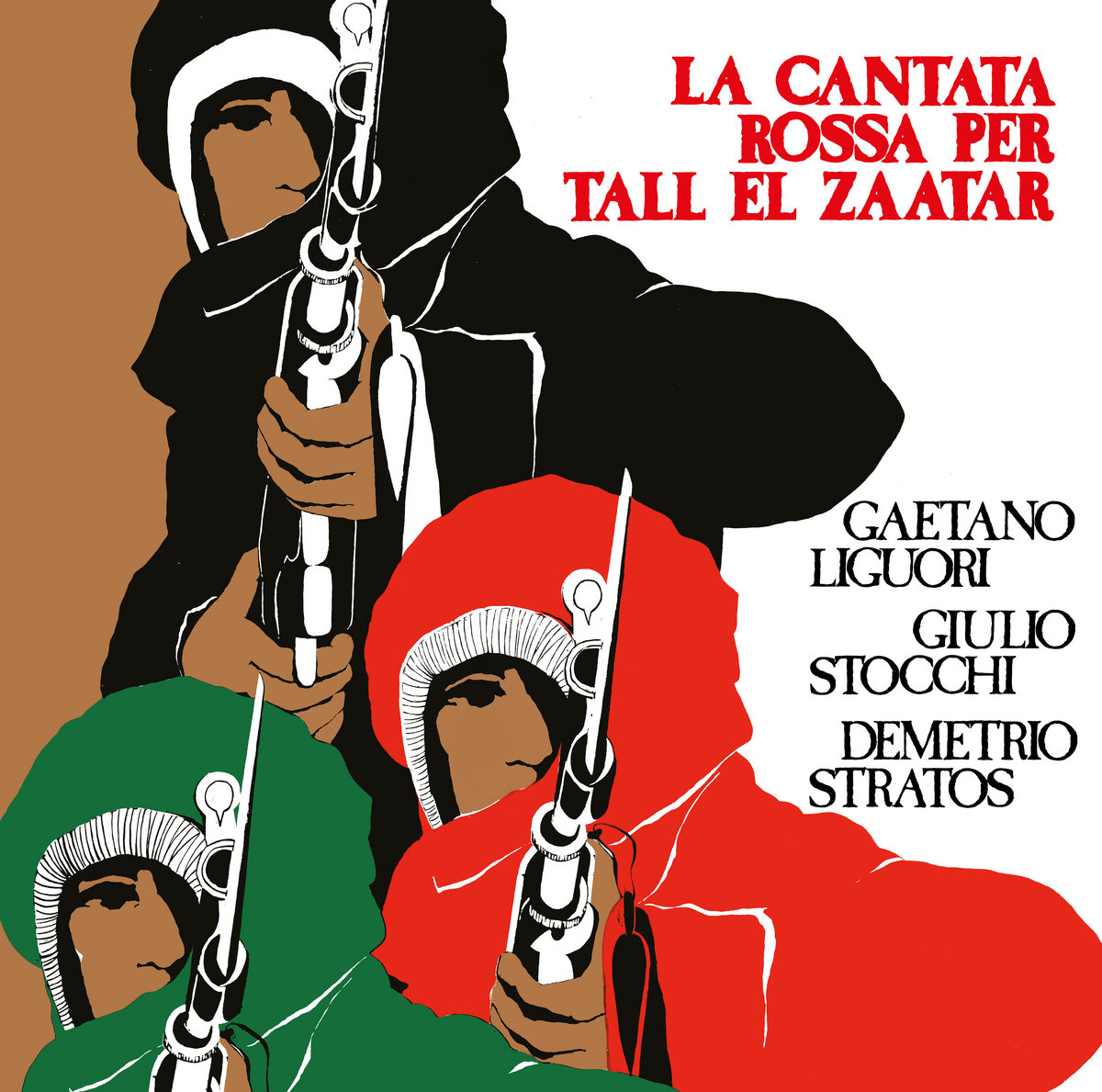

L'opera nata dall’urgenza di dare voce ad un massacro consumato nell’agosto del 1976, fu frutto del lavoro combinato di Gaetano Liguori (che compose le musiche), Demetrio Stratos (voce che incarnava dolore, speranza e denuncia) e Giulio Stocchi (testi poetici ma durissimi), e si inscrive nella storia come testimonianza militante ma anche come opera artistica di alta densità, che intreccia free jazz, poesia, voce recitante, canto popolare, recitazione, dramma.

Tall el Zaatar era un campo profughi palestinese situato a Beirut Est, conosciuto anche come “la collina del timo”, un luogo che già nello stesso nome conservava l’ambiguità tra la natura e l’esilio, tra resistenza e devastazione. Nato nel 1949 per ospitare i profughi palestinesi scacciati durante la Nakba (in arabo significa “catastrofe” e sta a indicare l'esodo forzato della popolazione palestinese che, durante la guerra arabo-israeliana nel 1948, venne fatta sfollare ed espropriata dei propri territori e delle proprie case), il campo cresceva in condizioni precarie, ma con forte senso di comunità, con scuole, con cliniche, con una propria vita sociale, nonostante tutto.

Nel 1976 il Libano era già precipitato nella guerra civile: Beirut era divisa tra quartieri controllati dalle milizie cristiane, da quelle musulmane, da forze palestinesi, con l’intervento crescente di potenze arabe e internazionali. Tall el Zaatar, per la sua posizione, per la presenza dell’OLP, per la sua densità di profughi, diventò il bersaglio numero uno: a partire dal 22 giugno di quell’anno il campo fu posto sotto un progressivo assedio da parte delle forze falangiste cristiane del Partito Kataeb, del PNL (National Liberal Party) e altre milizie del fronte cristiano, il cui unico obiettivo era eliminare la presenza palestinese e progressista dall’area che queste milizie volevano controllare.

Nel corso di cinquantadue giorni di assedio il campo fu sottoposto a bombardamenti continui, numerosi attacchi, interruzione delle linee di rifornimento, blocco dell’acqua, della medicina, del cibo. Il 12 agosto 1976, dopo trattative che avrebbero dovuto garantire l’evacuazione dei civili, e mentre molti speravano in un cessate il fuoco o una via d’uscita sicura, Tall el Zaatar cadde: la promessa di sicurezza venne tradita, e quel che ne seguì fu un massacro.

Secondo alcune fonti vi furono circa 1.000/1.500 morti solo nel giorno della caduta del campo, mentre altri calcoli che inclusero le vittime durante l’intero assedio arrivarono a cifre molto più alte, tra i 2.200 e i 4.000 morti, con molti corpi che non furono mai recuperati.

Le testimonianze dei sopravvissuti descrissero scene atroci: esecuzioni sommarie di civili, degrado, violenze sessuali sulle donne, irruzioni nelle case, corpi lasciati insepolti, uso della fame come arma di guerra.

E la Siria sotto Hafez al‐Assad che pure si era presentata come “pacificatrice”, svolse un ruolo cruciale: da un lato chiuse possibili corridoi d’aiuto e d’uscita, dall’altro appoggiò militarmente le milizie falangiste che assediavano il campo; l’intervento siriano, benché ufficialmente ambiguo, è documentato in più resoconti storici come determinante per la vittoria dei falangisti.

In questo contesto nacque l’esigenza artistica che portò alla creazione della Cantata rossa per Tall el Zaatar. L’album, registrato nel 1976 nello Studio Zanibelli di Milano, fu pubblicato nel 1977. Musiche di Liguori, versi di Stocchi, voci recitanti fra cui la partecipazione di Demetrio Stratos, Concetta Busacca (con nenie popolari), Pasquale Liguori alla batteria, Roberto del Piano al basso, e la voce poderosa di Stratos a dare corpo al dolore collettivo.

Già dalle recensioni dell’epoca, quando l’album uscì, e poi con le ristampe successive, si evidenziò come il disco non fosse semplice intrattenimento, ma un’opera complessa, difficile da assimilare, non lineare, che richiedeva un ascolto attivo, spesso impegnativo.

Nelle note di copertina della ristampa ad opera di Radio Popolare (2001), Marcello Lorrai ricorda come Gaetano Liguori definisse la Cantata “essenzialmente un discorso militante, un tentativo di riportare all’attenzione dei rivoluzionari e dei democratici italiani la tragedia del popolo palestinese. È incredibile considerare come un genocidio di simili proporzioni sia stato così facilmente ‘dimenticato’ dalla sinistra.”

Testimoni, fotografie, filmati parlano di bambini, donne, anziani, di corpi gettati tra le macerie, del pianto che non si fermava. Un film documentario quasi sconosciuto, “Because the Roots Will Not Die” di Nabiha Lotfi (1977), mostra città, classi, volti e sopravvissuti, con testimonianze di donne che vissero l’assedio e videro l’eccidio, alternando immagini della vita quotidiana prima della distruzione e immagini dei cadaveri dopo la caduta del campo.

Ci sono versi nella Cantata che evocano questi momenti: “figlio che ti porto sulle braccia… la tua vita sparsa nella polvere…” sono versi che non cercano la bellezza, ma la cifra esatta dell’orrore, del lutto, della perdita; e ci sono momenti, come in “La madre”, recitata da Stocchi mentre Concetta Busacca sovrappone nenie popolari siciliane, che portano a un punto di rottura emotivo: chi ascolta non può restare indifferente.

|

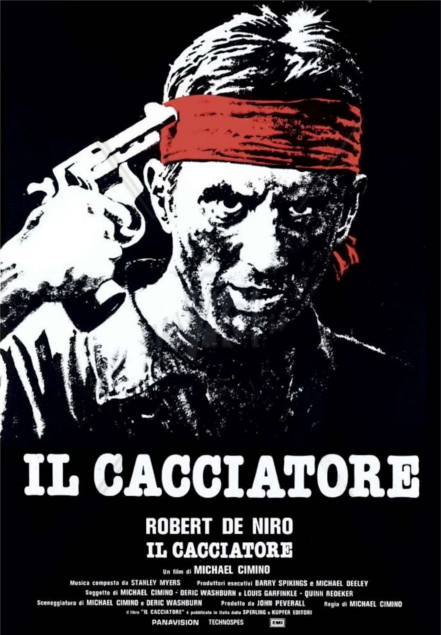

| Demetrio Stratos |

Le componenti musicali sono anch’esse funzionali: il free jazz, le improvvisazioni, le dissonanze, le percussioni che si fanno martellanti, il piano che alterna tratti lirici a scarti improvvisi, il basso che pulsa come un cuore che non vuole fermarsi; tutto per rendere l’idea dell’assedio che schiaccia, dell’angoscia che esplode.

I responsabili materiali del massacro furono le milizie cristiane del Fronte Libanese, in particolare le Falangi (Kataeb), il National Liberal Party (PNL), altre formazioni alleate, appoggiate – direttamente o indirettamente – dalla Siria che fornì appoggio militare, dalle potenze che chiusero gli occhi o favorirono quel che stava accadendo.

Vi fu, ovviamente, anche il ruolo di Israele nel sostegno logistico alle milizie cristiane e nel far valere i propri interessi contro l’OLP, anche se non sempre in maniera apertamente manifesta.

I responsabili morali – forse più difficili da nominare ma non meno reali – furono quelli che tacquero: i governi arabi che non mossero un dito, i paesi occidentali che considerarono la questione palestinese un tema scomodo, l’ONU, la stampa internazionale troppo attenta ai propri equilibri politici per raccontare fino in fondo, la sinistra europea che oscillava tra solidarietà formale e reale paura di spaccature interne, la politica che preferiva mediare piuttosto che denunciare.

“Mi identifico negli occhi vuoti dei bambini trucidati dai cristiani maroniti… Sento la necessità e il dovere umano e civile … di ripetere, di protestare di fronte a Tall el Zaatar…” dichiarava Edith Bruck in un’intervista, come riportava Radio Popolare, indicando la necessità di un urlo morale continuo.

Ecco allora che l'attuale ristampa dell'album non è assolutamente da considerare un’operazione nostalgica ma bensì un atto di memoria attivo.

Rilancia la Cantata in un tempo che, pur cambiato, conserva ancora strutture di oppressione, meccanismi di colonizzazione, ingiustizie di cui il popolo palestinese è vittima, ma anche un richiamo per chi crede che la memoria possa e debba essere scuola di giustizia.

La Cantata non “consola”, non mitiga, non offre compromessi: chi ascolta viene chiamato a fare i conti col dolore non mediato, con la brutalità, con la responsabilità collettiva.

E riascoltare oggi significa scegliere di non tacere, indicare il nome dei carnefici, passati e attuali, ricostruire i fatti, dare ai morti un luogo nella memoria.

Che siano i falangisti, che sia Assad, che siano tutti quelli – interni ed esterni – che permisero che Tall el Zaatar allora, e Gaza al giorno d'oggi, accadesse.

Perché la musica, la parola, l’arte sono una delle poche armi che restano quando l’orrore pare ovunque.