''Il linguaggio è una pelle: io sfrego il mio linguaggio contro l’altro. È come se avessi parole invece di dita, o dita sulla punta delle parole.''

(Roland Barthes, Frammenti di un discorso amoroso)

Nel marzo del 1980 Roland Barthes fu investito da un furgone a Parigi. Morì poche settimane dopo. Un incidente, dicono i documenti ufficiali.

Ma, e se fosse stato un omicidio?

E se dietro la scomparsa del grande teorico della semiotica si nascondesse un complotto linguistico globale?

Da questo spunto parte La settima funzione del linguaggio di Laurent Binet, romanzo del 2015 che gioca con la storia della filosofia del linguaggio e la reinventa come se fosse una spy story degna di Le Carré.

Il risultato è un libro inclassificabile: insieme saggio, parodia, thriller e riflessione sul potere invisibile delle parole.

Non un semplice esercizio di stile postmoderno, ma una vera e propria discesa nel cuore oscuro dell’intellettualismo occidentale: quello che ha tentato di sezionare il linguaggio, di scomporlo, decostruirlo, per poi accorgersi, forse troppo tardi, che nel frattempo esso stava costruendo noi.

Il titolo fa riferimento alla teoria linguistica di Roman Jakobson, secondo la quale esistono sei funzioni del linguaggio: referenziale, espressiva, conativa, fatica, metalinguistica e poetica. Ma se ce ne fosse una settima? Una funzione ''magica'', ''performativa'', capace non solo di comunicare, ma di trasformare il reale?

Come una formula magica: pronunci la frase giusta, nella forma giusta, al momento giusto… e il mondo cambia. Non è questa, in fondo, l’utopia e al tempo stesso la minaccia della retorica, della propaganda, della pubblicità, del potere discorsivo in ogni sua forma?

Binet prende sul serio questa possibilità e la costruisce come se fosse un'arma segreta, un codice ambito da servizi segreti, logge esoteriche e filosofi scafati. Roland Barthes possiede il segreto, ma muore prima di rivelarlo.

Tocca allora al commissario Bayard, poliziotto vecchia scuola, ignorante di semiotica ma dotato di un istinto formidabile, e a Simon Herzog, giovane e brillante intellettuale, indagare nella selva delle parole. Ma il loro viaggio sarà più vicino a un’iniziazione che a un’indagine.

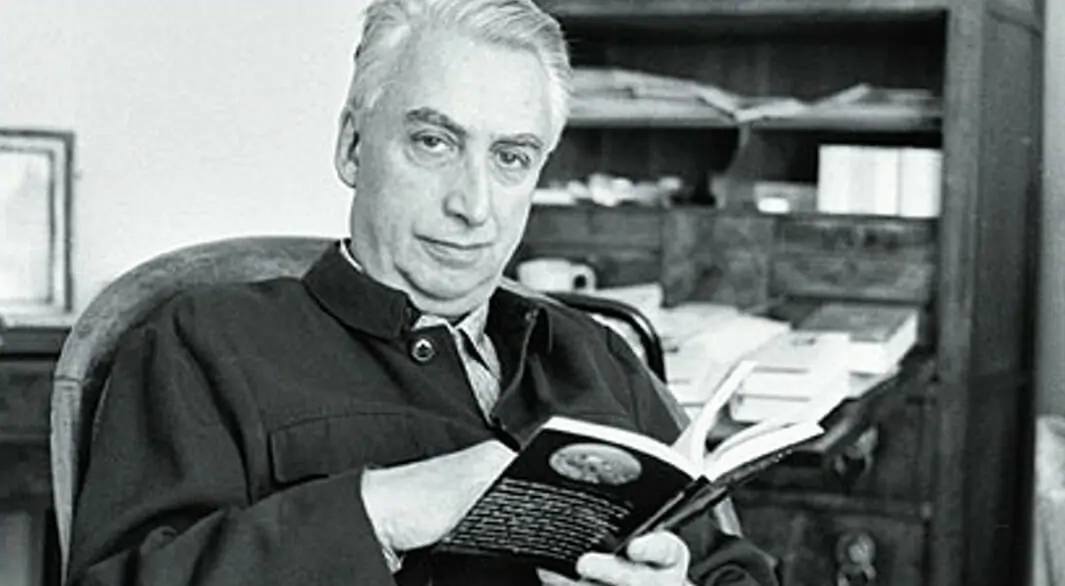

|

| Roland Barthes |

Binet crea una Parigi alternativa dove gli intellettuali francesi sono caricature grottesche di sé stessi, eppure inquietantemente plausibili. Michel Foucault si eccita in un club sadomaso; Jacques Derrida parla per enigmi e battute di spirito; Julia Kristeva appare come una sfinge glaciale; Philippe Sollers è un impostore narciso e maneggione. Il romanzo li riduce a maschere, ma dietro ogni maschera c’è un fondamento reale: l’immagine, spesso ridicola e autoreferenziale, che la filosofia del linguaggio ha costruito di sé negli anni ‘70.

Non è solo satira, però. È un’operazione di smascheramento. Come se Binet ci dicesse: ecco i vostri sacerdoti del verbo, i vostri demiurghi del significante, i vostri teorici della decostruzione, ma che succede quando la parola non è più solo un oggetto di studio, bensì un’arma, un potere, una minaccia reale?

Allora il filosofo non è più solo uno studioso. È un potenziale terrorista semiotico. O una vittima sacrificale. Barthes viene fatto fuori come un testimone scomodo. Foucault, un pericoloso conoscitore. E il linguaggio smette di essere un gioco per diventare una questione di vita o di morte.

Al centro del romanzo non c’è solo la lingua, ma la sua capacità di agire sul mondo. In questo, Binet rilegge a suo modo il concetto di ''performatività'' di Austin e Butler: dire è fare.

E chi sa ''dire'' bene, può ''fare'' tutto.

Dalle campagne elettorali alle guerre culturali, tutto ruota intorno alla capacità di pronunciare le parole giuste.

Nel mondo di oggi, dominato da spin doctor, influencer, narrazioni tossiche e slogan ipnotici, questa settima funzione non appare più come un’invenzione letteraria, ma come una realtà quotidiana. La lingua è potere. E chi ne detiene il controllo, controlla le menti.

Il romanzo anticipa (o fotografa) perfettamente un’epoca in cui il linguaggio è diventato il campo di battaglia principale. Non più le fabbriche, le piazze o i parlamenti, ma i flussi simbolici, i meme, le conferenze stampa, i discorsi virali. Il verbo si è fatto carne, ma carne mediatica, carne ideologica.

|

| Laurent Binet |

La settima funzione del linguaggio è anche un tributo implicito a Borges e a Umberto Eco. L’idea stessa di una funzione perduta e potente, di una parola magica nascosta nei testi, richiama alla mente La Biblioteca di Babele, Il nome della rosa, Il pendolo di Foucault.

Come in quei testi, anche qui si cerca una chiave nascosta, un codice universale, un senso ultimo che possa spiegare il caos del mondo.

Ma più si cerca, più ci si perde.

Perché il linguaggio non si lascia ridurre a uno schema. È un labirinto. Un potere che si esercita mentre sfugge. Una mappa che si sovrappone al territorio fino a cancellarlo. E alla fine il sospetto è che non sia la settima funzione a dare potere alle parole, ma il nostro disperato bisogno di crederci.

È lo stesso dubbio che attraversa Borges: cosa succede se tutto il sapere è già contenuto in una biblioteca infinita, e non possiamo più distinguere la verità dal rumore? Oppure Eco: e se dietro ogni interpretazione si celasse un’altra, e un’altra ancora, in un gioco di specchi senza fine?

Il romanzo è ambientato nel 1980, ma ha uno sguardo contemporaneo. Anzi, profetico. Anticipa in modo grottesco e lucido le derive che oggi chiamiamo “post-verità”. In una delle scene più surreali (e verosimili), Binet mette in scena un campionato di retorica internazionale, dove i contendenti si sfidano non con i pugni ma con le parole, in un’arena pubblica in stile reality show.

Non si vince con la verità, ma con l’efficacia. Non con la ragione, ma con l’emozione. È la politica trasformata in un talent show. Un gioco di manipolazione e suggestione. E chi meglio padroneggia la settima funzione, trionfa.

Se ci sembra una caricatura, pensiamo solo ai dibattiti televisivi, agli spin mediatici, alla comunicazione politica attuale: siamo già dentro quel campionato. Viviamo in una bolla linguistica, dove il potere non è detenuto da chi ha ragione, ma da chi sa convincere.

E spesso, convincere significa mentire meglio.

A rendere il romanzo così affascinante è la sua ambiguità. È una parodia? Un omaggio? Una teoria del complotto camuffata da fiction? O, più radicalmente: e se avesse ragione?

E se davvero esistesse una funzione magica del linguaggio? Un’arma invisibile, nascosta tra le pieghe del significante? In fondo, ogni potere ha sempre temuto le parole. I regimi bruciano libri. I dittatori censurano. Gli algoritmi moderano.

La storia di Binet è finta, certo. Ma il suo sguardo è reale. E inquietante. Perché ci costringe a chiederci: quanto della nostra realtà è costruito dalle parole? Quanti dei nostri desideri, delle nostre paure, delle nostre convinzioni sono il prodotto di formule linguistiche che ci abitano?

La settima funzione non è un potere da conquistare. È un potere che già ci domina. Non serve trovare il codice. Basta accorgersi che ci sta parlando.

Con La settima funzione del linguaggio, Laurent Binet scrive un libro labirintico, ironico, destabilizzante. Perfetto per la nostra "Biblioteca di Babele", perché è un romanzo che si costruisce come una biblioteca impossibile: piena di riferimenti, apocrifi, allusioni, testi dentro i testi.

Ma soprattutto è un libro che parla del nostro tempo: della crisi della verità, dell’inflazione dei discorsi, della pericolosa fusione tra linguaggio e dominio.

Barthes scriveva che l’autore è morto.

Binet risponde che forse, invece, l’autore è stato ucciso. E il colpevole è là fuori, tra coloro che hanno imparato a usare il linguaggio non per descrivere il mondo, ma per riscriverlo.

Con il giusto tono, la giusta pausa, e la formula giusta.

Nessun commento:

Posta un commento