A cinquant’anni di distanza la stagione che abbiamo convenuto chiamare ''anni di piombo'' continua a provocare cortocircuiti emotivi e interpretativi. Lungi dall’essere una pagina chiusa, quel periodo resta una ferita collettiva che interroga la memoria, la responsabilità e la storia. Questo scritto prova a offrire una rilettura storica, politica, morale, della scelta della lotta armata in Italia, con particolare attenzione alle Brigate Rosse e a gruppi come Prima Linea, integrando i contributi della storiografia, i documenti pubblici e le parole degli stessi protagonisti raccolte in interviste e memorie.

L’obiettivo non è assolvere o condannare in modo rituale, ma capire: perché si arrivò a quella scelta, cosa produssero quegli anni, e se — e in quale senso — quella pratica politica possa essere interpretata come giustificabile alla luce del contesto politico dell’epoca.

Con il termine anni di piombo si indica in genere un periodo che va dalla fine degli anni Sessanta agli inizi degli anni Ottanta, caratterizzato in Italia da un’escalation di violenze politiche che andarono dalle aggressioni di piazza ai sequestri, dalle bombe alle azioni condotte da gruppi clandestini, sia di estrema destra che di estrema sinistra. Questa definizione è ormai consolidata nella storiografia e nella memoria pubblica, perché sintetizza uno degli aspetti più drammatici di quel tempo: la militarizzazione del conflitto politico e sociale. Il contesto internazionale (colpi di Stato in Grecia, in Cile, conflitti e rivolte nel Terzo mondo, la guerra fredda) si sovrappose a profonde tensioni interne: l’«autunno caldo» e le esperienze di movimento operaio e studentesco lasciarono nel paese un reticolo di conflitti sociali che non si sciolse nella fase successiva, ma si radicalizzò. A questa base sociale si sovrapposero fattori istituzionali e ombre: le stragi neofasciste (da Piazza Fontana alla stazione di Bologna), i depistaggi, la presenza di organizzazioni segrete o non chiaramente controllate, e le inchieste parlamentari che in seguito avrebbero cercato di ricostruire connessioni e responsabilità.

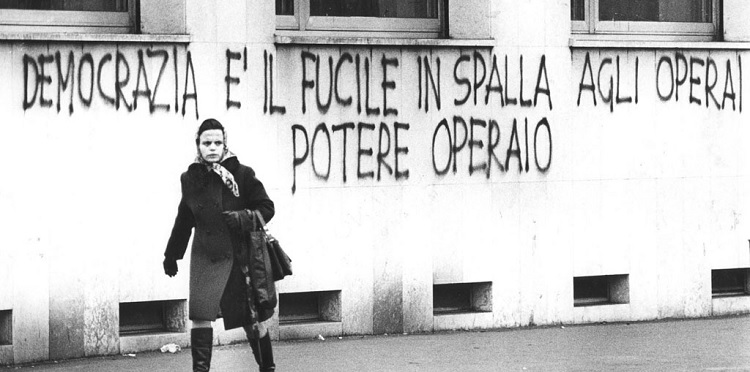

In questo quadro, per molti giovani della sinistra extraparlamentare la democrazia parlamentare italiana appariva come un recinto che, pur formalmente funzionante, non riusciva a rispondere alle esigenze di giustizia sociale e che, in alcuni casi, mostrava fragilità di fronte a forze reazionarie pronte a sfruttarne le crepe. Questa percezione alimentò, nel corso degli anni Settanta, una decisione radicale: non più solo protesta o occupazione, ma la costruzione di un ''partito armato'' come strumento per provocare la crisi del sistema. Le Brigate Rosse, nate ufficialmente nel 1970 da una fusione di nuclei extraparlamentari, divennero rapidamente il gruppo di lotta armata più noto e strutturato d’Italia. La loro ideologia si richiamava a modelli maoisti e marxisti-leninisti, intendendo la lotta armata come via per instaurare la ''dittatura del proletariato'' nel paese. Nel corso degli anni le BR si organizzarono in ''colonne'' e in apparati con compiti distinti (logistica, militare, politica, informazione), arrivando a operare su scala nazionale. Prima Linea, attiva in parallelo e spesso derivata dalle stesse esperienze dell’extraparlamentarismo operaista, si caratterizzò per una presenza consistente nel Nord e in alcune aree metropolitane; la sua genesi e il suo sviluppo evidenziano le stesse radici nell’esperienza del cosiddetto autunno caldo e nelle organizzazioni extraparlamentari, pur con differenze nella scelta delle tattiche e nella composizione sociale.

La genealogia lastricata di errori interpretativi è fondamentale: molti militanti partivano da un’analisi reale delle disuguaglianze e delle carenze della democrazia repubblicana, ma trasformarono la frustrazione politica in strategia di guerra. La struttura clandestina, la selezione rigorosa dei membri e la logistica che garantiva covi e ''carceri del popolo'' produssero, insieme alla violenza, un isolamento crescente dal tessuto sociale.

Autori che studiavano il fenomeno e anche qualche ex dirigente che poi rilasciò memorie e interviste raccontano come la degenerazione organizzativa, il centralismo operativo e la perdita di ancoraggio sociale fossero elementi che preannunciavano la decadenza del progetto insurrezionale. Le BR e altri gruppi rivendicavano una serie di obiettivi concreti: sabotare gli apparati dello Stato ritenuti ''complici del capitale'', colpire figure ritenute rappresentanti diretti di quel potere, e creare le condizioni per una congiuntura rivoluzionaria.

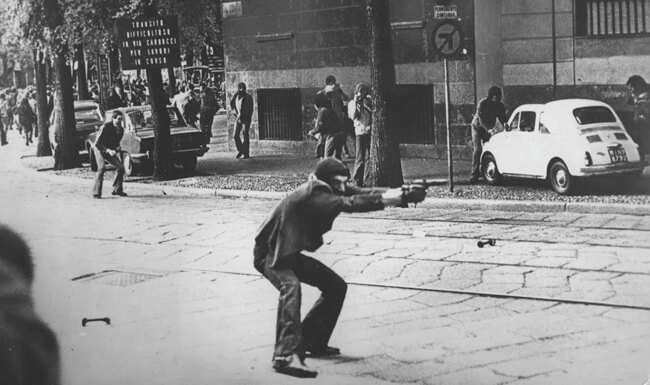

Le azioni — rapimenti, omicidi mirati, attentati — dovevano creare un clima che, secondo la loro strategia, avrebbe spinto le masse a scendere in lotta aperta. Di fatto, la retorica della ''propaganda attraverso i fatti'' mise al centro l’operazione armata come forma di comunicazione politica. Dal punto di vista operativo, molte azioni furono calcolate e militarmente organizzate: il sequestro di persone, le esperienze di carcere del popolo, il controllo del territorio in alcune città, tutto faceva parte di una strategia che ambiva a diventare alternativa allo Stato.

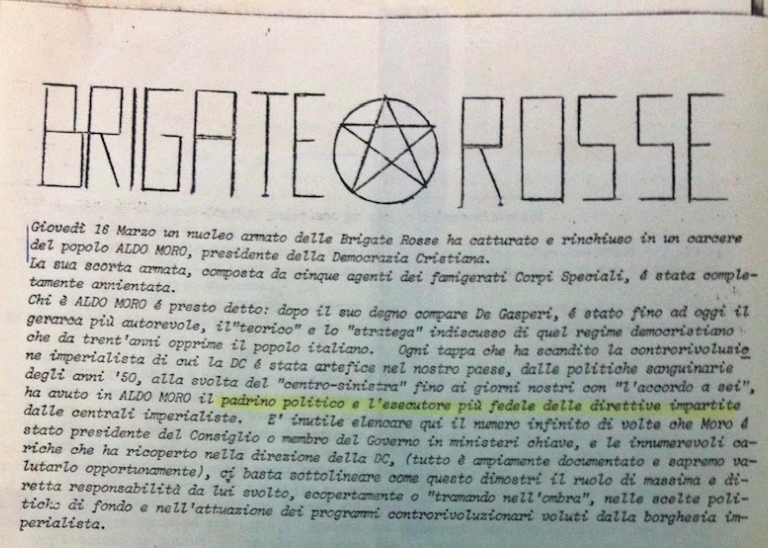

Ma la violenza non era neutra: colpire individui — spesso rappresentanti dello Stato, ma talvolta appartenenti a categorie non direttamente politiche — produsse una reazione di rigetto nella società e aumentò la determinazione dello Stato a contrastare i gruppi. Questa escalation si nutrì di se stessa. Il rapimento di Aldo Moro (16 marzo 1978) e la strage della sua scorta in via Fani rappresentarono il punto di massima tensione e al tempo stesso il reale punto di svolta della lotta armata in Italia.

L’azione fu pianificata ed eseguita da una colonna romana delle Brigate Rosse; Moro fu tenuto prigioniero per 55 giorni e infine ucciso. Il sequestro e l’esito finale ebbero conseguenze politiche immediate: rafforzarono una parte dello Stato che sosteneva la linea dura e segnarono l’isolamento definitivo delle forze che ancora pensavano di poter attuare un percorso insurrezionale mediante la violenza.

Sulla vicenda, nel corso degli anni, si sono accumulate indagini, commissioni parlamentari, libri e inchieste, tra cui lavori che hanno sollevato questioni non secondarie: possibili connessioni, omissioni, depistaggi e la presenza di attori esterni che avrebbero avuto interesse a condizionare l’esito politico della vicenda. Qui entra in gioco la controversa categoria della ''strategia della tensione'', che riguarda le stragi neofasciste, i misteri attorno ai servizi segreti e la P2: una trama di ambiguità che rese il clima politico di quegli anni ancora più cupo e che ha legittimamente alimentato sospetti e teorie di complotto. Le indagini parlamentari e gli studi successivi hanno cercato di fare ordine tra negligenze, omissioni e responsabilità dirette; il risultato è una storia complessa in cui alcuni passaggi rimangono ancora non del tutto chiariti.

Un elemento imprescindibile per una rilettura equilibrata è ascoltare — con spirito critico ma anche con attenzione storica — la voce di chi partecipò direttamente a quegli eventi. Le interviste e le memorie di esponenti come Renato Curcio, Alberto Franceschini, Mario Moretti, Valerio Morucci, Adriana Faranda, Giovanni Senzani e altri costituiscono fonti primarie essenziali per comprendere motivazioni, errori e retroscena.

Renato Curcio, uno dei fondatori delle BR, ha raccontato la genesi del gruppo, le tensioni interne e un percorso personale che dall'iniziale fervore politico arrivò alla scelta della clandestinità; nelle interviste successive al carcere Curcio offre una introspezione che mescola giustificazioni ideologiche e rimorsi, mostrando come la percezione di ingiustizia sociale e politica potesse condurre a scelte drammatiche.

Alberto Franceschini insiste sulla dimensione organizzativa e strategica: le BR non erano solo un gruppo di militanti isolati, ma un progetto politico-militare coerente che prevedeva strutture gerarchiche, norme interne e tattiche di comunicazione violenta. Mario Moretti, che guidò la colonna romana durante il sequestro Moro, racconta nei suoi testi e interviste come la decisione di procedere fosse il frutto di un’analisi politica maturata collettivamente all’interno del comitato esecutivo, non di un impulso improvvisato o di un atto disperato. La convinzione era che colpire una figura chiave come Aldo Moro, artefice del compromesso storico tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista, avrebbe rappresentato il punto di rottura definitivo per dimostrare l’impossibilità di una mediazione istituzionale e l’inutilità delle vie parlamentari. Nel ragionamento dei brigatisti, sequestrare e processare Moro significava aprire una contraddizione insanabile nel sistema politico: da una parte la DC costretta a non cedere, dall’altra il PCI trascinato in una posizione di subalternità, e al centro la società italiana obbligata a prendere coscienza che lo Stato non era in grado di difendere i suoi uomini migliori.

In quel contesto i comunicati delle BR durante i 55 giorni di prigionia rappresentarono non semplici rivendicazioni ma veri e propri manifesti politici, pensati per creare dibattito, polarizzazione e, nelle intenzioni, consenso tra i movimenti.

La decisione finale di uccidere Moro, come hanno raccontato Moretti e Valerio Morucci, fu il risultato di una logica implacabile: una volta intrapresa quella strada, ritirarsi avrebbe significato la fine della credibilità dell’organizzazione e il riconoscimento di una sconfitta irreversibile.

In quelle ore drammatiche, testimoni come Adriana Faranda hanno descritto la tensione tra l’elemento umano — la pietà verso l’uomo Moro, le sue lettere, la sua dignità nella prigionia — e la rigidità ideologica che imponeva di vedere in lui non la persona ma il simbolo di un sistema da abbattere. Quella cesura tra individuo e funzione politica è ciò che più colpisce oggi e che segna la distanza tra la percezione brigatista e la sensibilità comune: la riduzione dell’essere umano a ''nemico strategico'' da eliminare. Tale aspetto offre uno spaccato inedito sulla psicologia del gruppo, sulle motivazioni, sulla percezione di urgenza storica e sul sentimento di ''guerra giusta'' che permeava le loro scelte.

Curcio e Franceschini, in particolare, nelle loro memorie sottolineano la convinzione che l’Italia fosse in un momento di cedimento della democrazia, e che il pericolo fascista — reale nei loro termini interpretativi — giustificasse una risposta radicale. Moretti, Morucci e Faranda raccontano invece il peso della struttura organizzativa, il senso di fratellanza interna, ma anche le contraddizioni e la paura costante di tradimenti e repressione.

Le riflessioni a posteriori mostrano tensioni tra il senso di missione e la consapevolezza dei danni collaterali prodotti, confermando quanto fosse difficile per loro distinguere tra ''obiettivo politico'' e ''vittima reale''. Altri militanti, come quelli di Prima Linea, testimoniano come la scelta della lotta armata fosse motivata da un mix di frustrazione politica, desiderio di protagonismo, e senso di urgenza storico-sociale. In alcune interviste, membri di Prima Linea affermano di aver agito con l’illusione di creare spazi di partecipazione operaia diretta, pensando che la violenza selettiva avrebbe accelerato processi di mobilitazione sociale. Queste testimonianze permettono di capire la logica interna dei gruppi: non si trattava di un’azione anarchica o cieca, ma di un progetto coerente con una certa lettura del marxismo-leninismo e del maoismo, adattata alla realtà italiana. Gli storici hanno prodotto un ampio corpus di studi che contestualizzano le scelte armate.

Questi lavori sottolineano elementi chiave: la radicalizzazione politica nasce da conflitti sociali concreti, il peso dei processi storici internazionali, la violenza come scelta di comunicazione politica, e l’isolamento progressivo dai movimenti sociali che condizionò la possibilità di un’alternativa democratica interna ai gruppi. La bibliografia ricorda inoltre che la violenza di sinistra non va letta in modo isolato: essa si intrecciava con il terrorismo nero, le stragi di stato e i tentativi di golpe, creando un clima di ''guerra civile latente'' in cui le istituzioni furono messe alla prova e spesso dovettero fronteggiare non solo la minaccia armata, ma anche la sfiducia diffusa nelle proprie capacità di protezione dei cittadini.

Questo contesto storico-politico alimenta il dibattito sulla cosiddetta ''giustificazione'' della lotta armata: se per alcuni protagonisti interni la violenza era una risposta necessaria a un pericolo reale (golpe, fascismo latente, disuguaglianze strutturali), la lettura attuale della storia mostra come questa percezione fosse parziale e fortemente condizionata dalla chiusura ideologica e dall’isolamento sociale dei gruppi.

Nessuna indagine storica seria può negare le responsabilità personali e collettive: gli omicidi, i sequestri e gli attentati produssero un trauma profondo nella società italiana e generarono una risposta repressiva dello Stato che, seppure legalmente fondata, accentuò il clima di conflitto.

Dal punto di vista morale e giuridico, quindi, la ''giustificazione'' rimane estremamente problematica. Tuttavia, comprendere le motivazioni e le percezioni di allora aiuta a spiegare — senza giustificare — il fenomeno, evitando letture semplicistiche che riducono tutto a ''male assoluto'' o ''eroismo politico''. L’analisi di interviste e memorie mette in luce contraddizioni interne: molti protagonisti, dopo l’arresto e la detenzione, rivedono le proprie scelte, descrivendo come il progetto insurrezionale non fosse più sostenibile, come la violenza avesse prodotto isolamento e rifiuto sociale, e come le loro categorie interpretative della realtà fossero state parziali e distorte dalla dinamica del gruppo.

La sociologia della devianza politica e gli studi sulla radicalizzazione aiutano a contestualizzare questi processi: isolamento, coesione di gruppo, percezione di urgenza, e lettura duale della società (''noi contro loro'') creano meccanismi che rafforzano la convinzione nella legittimità di azioni che, fuori da quel contesto, appaiono insensate o atroci.

Nel mezzo del dibattito, va ricordato che le vittime reali — giudici, forze dell’ordine, semplici cittadini — subirono conseguenze irreversibili. Anche questo aspetto va considerato nella rilettura storica: il danno umano, le ferite sociali e l’eredità della paura non sono riducibili a semplici strumenti di analisi politica. La memoria pubblica ha oscillato tra tentativi di condanna morale assoluta e sforzi di comprensione storica: i libri di storia, i documentari, i processi, e le commemorazioni cercano di bilanciare il ricordo delle vittime con la comprensione dei motivi che portarono a scelte estreme.

Una rilettura serena, oggi, deve pertanto distinguere tra responsabilità individuali e contesto storico, tra percezioni soggettive e fatti oggettivi, tra intenzioni e conseguenze. Storici come Alessandro Orsini hanno sottolineato come l’analisi della lotta armata richieda una doppia lente: politica e psicologica; politica per capire le motivazioni ideologiche e strategiche, psicologica per comprendere le dinamiche interne dei gruppi, la pressione sociale e la percezione del nemico.

A questa lettura si aggiunge la storiografia delle istituzioni, che mette in evidenza come la repressione statale, i processi e la legislazione speciale abbiano influenzato lo sviluppo e l’esaurimento della lotta armata. Leggi speciali, 41 bis, carceri di massima sicurezza, e procedimenti giudiziari straordinari hanno creato un ambiente nel quale la prosecuzione della lotta armata diventava sempre più difficile e alienante.

Il risultato di decenni di ricerca storica, di interviste, di analisi dei documenti, di autobiografie e memorie, è una visione complessa, nella quale la lotta armata appare come fenomeno coerente rispetto a certe percezioni e convinzioni ideologiche del tempo, ma fallimentare e moralmente problematica nella realtà dei fatti. Nessuna giustificazione piena appare possibile: la violenza produsse vittime, traumi, isolamento e fallimento politico. Tuttavia, appare al tempo stesso comprensibile — senza però assolvere — il senso di urgenza e di pericolo che animava i gruppi.

Capire questo significa inserire la stagione in un quadro storico complesso, che include conflitti sociali, fragilità istituzionali, stragi neofasciste, depistaggi e il clima internazionale della guerra fredda, senza ridurre tutto a una narrativa manichea. Per concludere, una rilettura serena della stagione della lotta armata deve bilanciare diversi piani: il contesto politico-sociale degli anni Settanta, le motivazioni e percezioni dei protagonisti, l’analisi storica e sociologica, le conseguenze reali della violenza, e la memoria delle vittime.

Solo attraverso questa pluralità di angoli visuali è possibile comprendere l’epoca, trarne lezioni critiche, e valutare l’uso di termini come ''giustificazione'' con cautela. La stagione delle Brigate Rosse e di Prima Linea rimane un monito sul rischio della violenza come risposta politica, sull’illusione della rivoluzione armata in un contesto democratico fragile, e sulla complessità di giudicare scelte radicali a distanza di mezzo secolo. Essa impone la riflessione sulla responsabilità storica, sulla memoria, e sul modo in cui società, istituzioni e individui reagiscono a crisi percepite come esistenziali. La rilettura oggi non può prescindere dalla storiografia critica, dalle memorie dei protagonisti, dall’analisi dei processi, dalle inchieste giornalistiche, dai contributi della sociologia politica, e dalle testimonianze delle vittime; e deve, al tempo stesso, evitare la semplificazione manichea.

Solo così la stagione degli anni di piombo può essere compresa in tutta la sua complessità, con lucidità storica, empatia intellettuale e consapevolezza morale. La lotta armata in Italia non è un fenomeno da celebrare né da condannare in termini univoci: è uno specchio delle contraddizioni del paese, della tensione tra aspirazioni rivoluzionarie e limiti della realtà politica, della fragilità delle istituzioni e della forza delle idee radicali. La memoria storica, in questo senso, diventa strumento di prevenzione: conoscere il passato per evitare il ripetersi di errori simili, senza dimenticare le vittime, ma comprendendo i protagonisti e le condizioni che portarono a scelte tragiche, ambiziose, ma politicamente e moralmente fallimentari.

Nessun commento:

Posta un commento