Ci sono libri che non invecchiano, libri che al di là del genere a cui appartengono possiedono la forza di toccare corde universali dell’umano, e Fiori per Algernon di Daniel Keyes è uno di questi.

Pubblicato come racconto nel 1959 e poi come romanzo nel 1966, premiato e subito considerato un classico, non ha nulla della fantascienza spettacolare fatta di astronavi e mondi lontani: è una storia intima, raccontata attraverso il diario di un uomo che sogna di diventare intelligente, che riesce per un breve periodo a esserlo, e che infine perde tutto.

È una parabola crudele e tenerissima, che mette a nudo la fragilità della conoscenza, la precarietà della vita, la dignità che non dipende da quozienti intellettivi o successi scientifici, ma dal semplice fatto di essere umani.

Daniel Keyes non era un autore di serie, ma uno psicologo e insegnante che conosceva la mente e la parola scritta. L’idea gli venne immaginando cosa sarebbe successo se una persona con disabilità cognitiva avesse avuto la possibilità di diventare geniale. Ne uscì una storia che fin dalla prima versione colpì i lettori per la sua potenza emotiva. Il contesto era quello dell’America degli anni Sessanta, divisa tra ottimismo tecnologico e inquietudini sociali, tra corsa allo spazio e guerra in Vietnam.

Fiori per Algernon nacque da questa tensione: il progresso scientifico come promessa di salvezza e insieme come minaccia alla dignità. Non a caso il romanzo dialoga con altri classici dell’epoca, dal Mondo Nuovo di Aldous Huxley alla Arancia Meccanica di Anthony Burgess, ma se ne distacca per la delicatezza e l’immediatezza con cui racconta una singola vita.

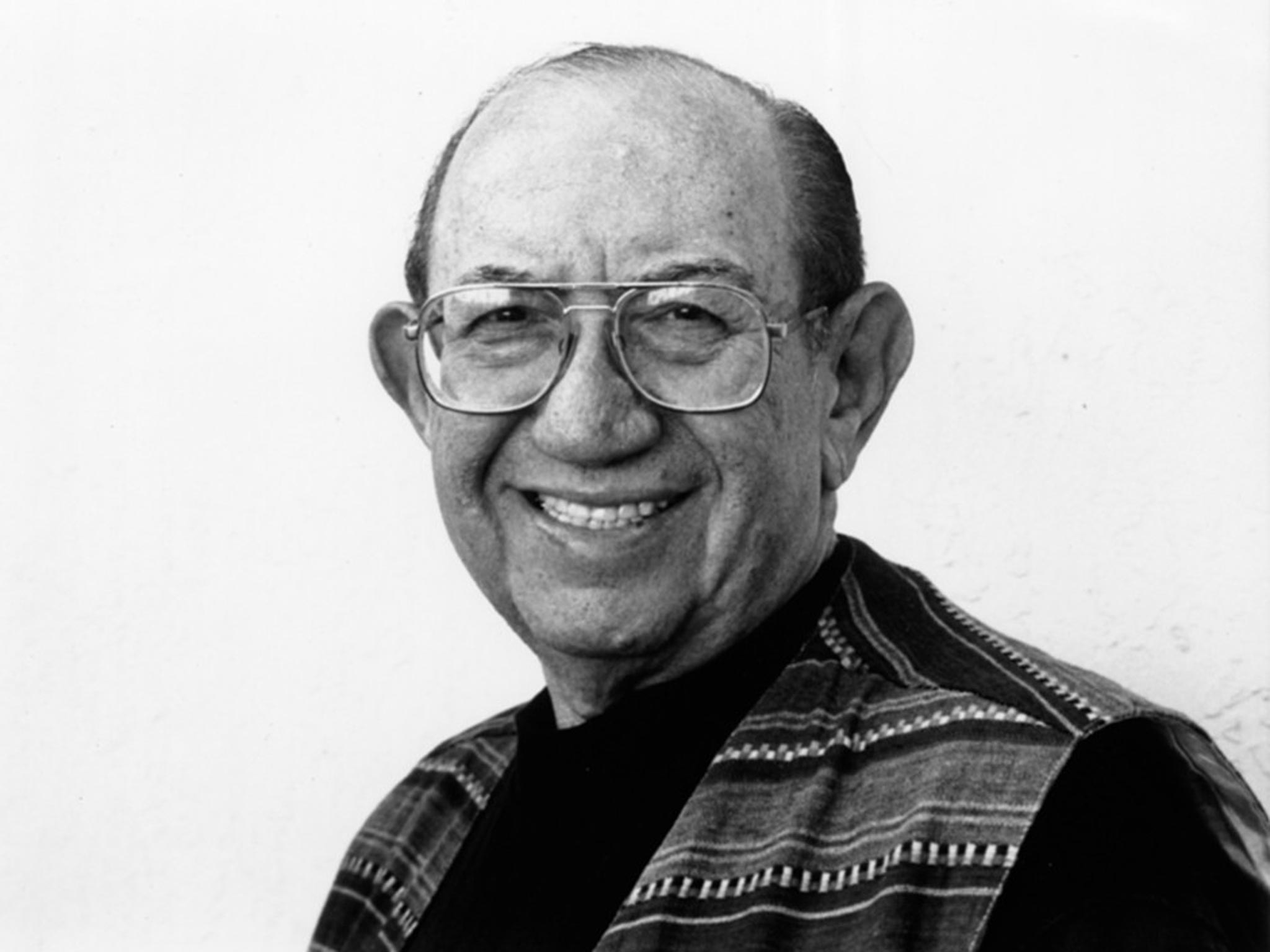

|

| Daniel Keyes |

L’invenzione narrativa è semplice e geniale: la storia è affidata interamente ai ''progress reports'' di Charlie Gordon, trentaduenne che lavora in una panetteria e frequenta corsi serali per adulti con difficoltà di apprendimento. I suoi scritti iniziali sono sgrammaticati, infantili, ma pieni di sincerità. Dopo l’operazione chirurgica sperimentale a cui si sottopone, la sua intelligenza cresce a dismisura e lo stile dei suoi rapporti cambia: prima diventa corretto, poi elegante, poi colto e denso di riferimenti filosofici.

Il lettore assiste e partecipa in diretta all’evoluzione della sua mente, fino a quando la regressione comincia e la lingua si spegne di nuovo, tornando al balbettio iniziale. È un dispositivo narrativo che non è solo forma ma sostanza, perché la vicenda coincide con il modo in cui viene raccontata.

Accanto a Charlie c’è Algernon, il topo da laboratorio che ha subito lo stesso trattamento. All’inizio corre vittorioso nei labirinti, ma a poco a poco inizia a fallire, fino a morire. Algernon è lo specchio del destino di Charlie, la prova che il miracolo scientifico è solo temporaneo. La sua parabola, parallela a quella del protagonista, diventa allegoria universale: tutto ciò che sale deve scendere, tutta la conoscenza è effimera, ogni vita finisce.

In questa ascesa e caduta, Keyes tocca i grandi temi del rapporto tra scienza ed etica. I medici credono di compiere un passo avanti decisivo, ma trattano Charlie come una cavia, non come un uomo. La sua volontà viene ignorata, il suo desiderio di migliorare strumentalizzato. È il lato oscuro del progresso: l’idea che i fini giustifichino i mezzi, che la sperimentazione possa sacrificare la dignità individuale. Una questione che oggi, nell’epoca delle neuroscienze, dell’ingegneria genetica e dell’intelligenza artificiale, suona più attuale che mai. Fiori per Algernon diventa così un romanzo etico oltre che narrativo: ci ricorda che ogni potenziamento, ogni ''miglioramento'' deve confrontarsi con la domanda su cosa significhi essere umani.

Ma cosa significa davvero essere intelligenti?

Charlie, nella sua vita semplice, non era felice ma aveva una comunità, un lavoro, una quotidianità. Da genio solitario scopre l’ipocrisia dei colleghi, la violenza della madre, la distanza dagli altri. La conoscenza non lo rende felice, lo rende solo. Keyes sembra suggerire che l’intelligenza, da sola, non basta a fondare la dignità o la felicità. Ciò che conta è la capacità di amare, di ricevere amore, di vivere relazioni autentiche.

Ed è proprio qui che entra in scena Alice Kinnian, l’insegnante che crede nelle possibilità di Charlie.

La relazione con lei attraversa due fallimenti opposti: prima la sua ingenuità non gli permette di viverla, poi il suo eccesso di consapevolezza lo rende incapace di stabilire un rapporto semplice. È come se la scienza, alzando e abbassando artificialmente le barriere, impedisse quell’equilibrio fragile che l’amore richiede.

Alla fine resta solo la tenerezza, la presenza accanto al declino. Il romanzo esplora anche il tema della memoria. Nella fase di massima intelligenza Charlie ricorda e analizza i traumi dell’infanzia, il rifiuto materno, la vergogna e la violenza subita. Nella regressione invece la memoria diventa terreno di sofferenza: ricorda ciò che sta perdendo, sa di aver saputo e di non sapere più. È il paradosso della coscienza: non solo declinare, ma sapere di declinare.

Qui sta forse il colpo più doloroso del libro, perché Daniel Keyes mostra come la consapevolezza possa essere più devastante della perdita stessa. Fiori per Algernon non è rimasto confinato alle pagine. Vinse il premio Nebula, fu adattato per teatro, televisione e cinema: il film I due mondi di Charly del 1968 valse a Cliff Robertson l’Oscar come miglior attore. Il libro ha influenzato generazioni di scrittori e di lettori, e persino la cultura popolare ha ripreso la sua idea di esperimento che amplifica l’intelligenza per poi toglierla.

Ma nessuna derivazione ha avuto la forza dell’originale, che resta indimenticabile proprio per la sua voce unica. Oggi, nell’epoca del transumanesimo e delle biotecnologie, Charlie Gordon è ancora attuale. Le stesse domande ci accompagnano: chi decide chi deve essere potenziato? Qual è il confine tra terapia e manipolazione? Migliorare significa vivere meglio, o significa solo aumentare capacità misurabili? Nel labirinto di Algernon vediamo i nostri stessi labirinti quotidiani: competizione, prestazione, ansia da risultato. E ci chiediamo se alla fine valga davvero la pena correre.

Inserire questo libro nella nostra Biblioteca di Babele significa riconoscere che la conoscenza è un labirinto infinito, come scriveva Borges. Charlie attraversa quel labirinto in modo accelerato: dall’oscurità dell’ignoranza alla luce abbagliante del sapere, fino al buio del ritorno.

E il senso non sta nell’arrivo ma nel percorso, che ci costringe a guardare in faccia la nostra fragilità. Non c’è consolazione nella sua storia, ma c’è una lezione di umanità: al di là dell’intelligenza, ciò che resta sono i gesti minimi, la cura reciproca, il ricordo. Non a caso le ultime parole di Charlie chiedono solo che qualcuno porti dei fiori sulla tomba di Algernon. È un gesto piccolo, ma contiene tutto: memoria, pietà, dignità.

È un invito a non dimenticare, a riconoscere l’altro, anche il più fragile, come parte di noi. Fiori per Algernon non ci offre risposte definitive, ma ci lascia un’eco, un silenzio carico di domande. Ci ricorda che l’essere umano non si misura solo con la ragione, ma con la capacità di amare, di ricordare, di avere cura.

È per questo che resta, e resterà, un libro necessario.

Nella nostra Biblioteca di Babele, accanto agli infiniti volumi che contengono ogni combinazione di parole, Fiori per Algernon occupa un posto speciale: non perché dà la verità, ma perché ci mostra che ogni verità è provvisoria, che ogni conquista è fragile, che ogni vita merita un fiore.

''Fuori si comincia a gelare, ma continuo a portare fiori sulla tomba di Algernon. Secondo la signora Mooney sono stupido a mettere fiori sulla tomba di un topo, ma io le ho detto che Algernon era un topo speciale.''

Nessun commento:

Posta un commento