Akira – La profezia dell’apocalisse elettronica

Tokyo esplode, ancora una volta, e il futuro si disintegra nella luce bianca di una bomba che non è solo atomica, ma mentale, spirituale, tecnologica. Akira non è semplicemente un film d’animazione: è un’apocalisse disegnata, una visione che ha anticipato tutto ciò che il mondo avrebbe poi chiamato cyberpunk, distopia, transumanesimo, crisi della modernità. È un urlo di neon e carne, di acciaio e disperazione.

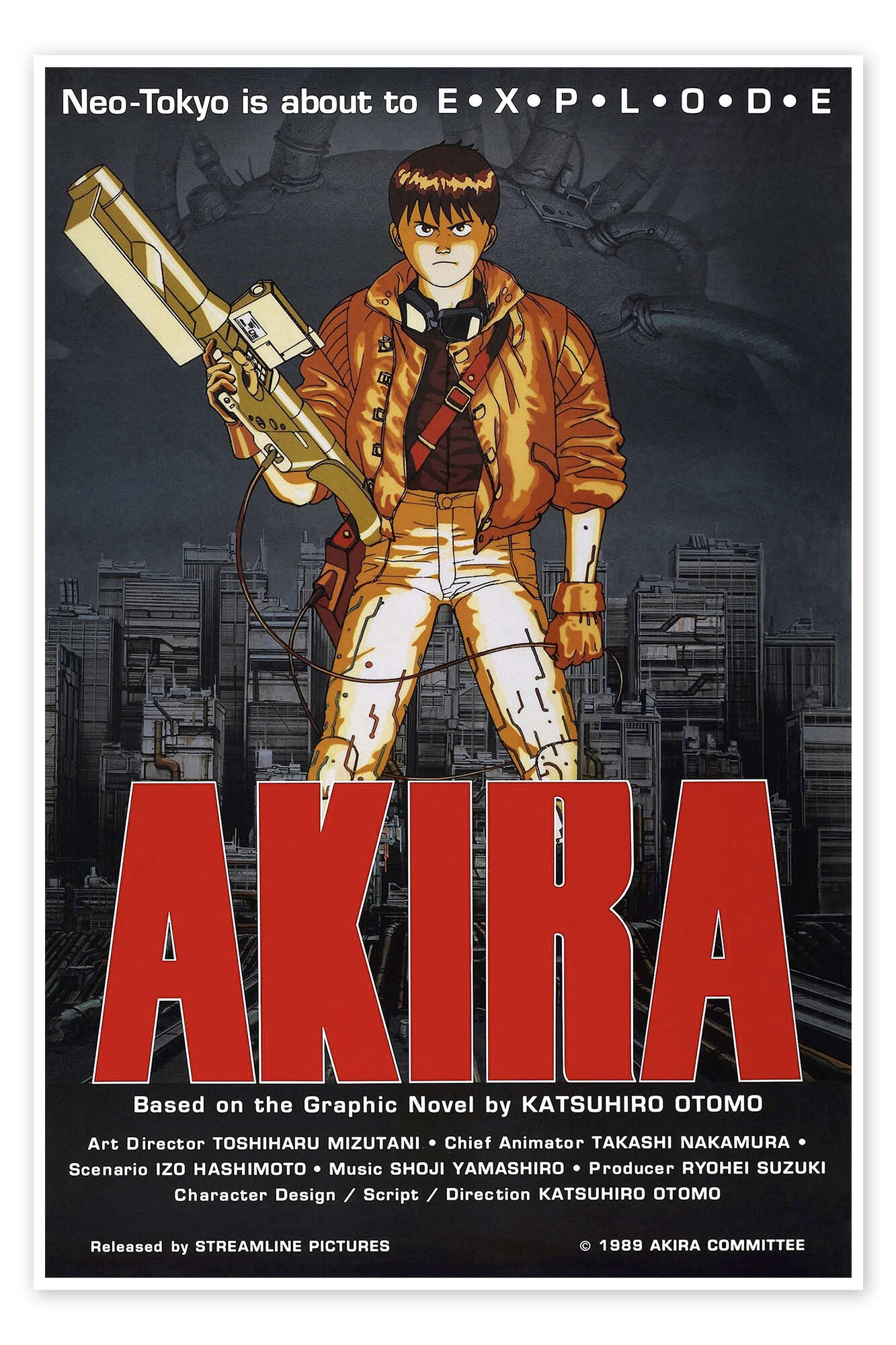

È l’incubo lucido del Giappone post-Hiroshima che torna a bruciare nella propria pelle, questa volta non per mano del nemico, ma per eccesso di civiltà. Quando Katsuhiro Ōtomo portò sullo schermo il suo stesso manga nel 1988, il mondo ancora non sapeva che cosa stava per vedere. Le generazioni successive si sarebbero aggrappate alle sue immagini come a una Bibbia della fine dei tempi, e ancora oggi, a quasi quarant’anni di distanza, Akira rimane il punto di non ritorno del cinema d’animazione, una frontiera che nessuno ha mai veramente attraversato.

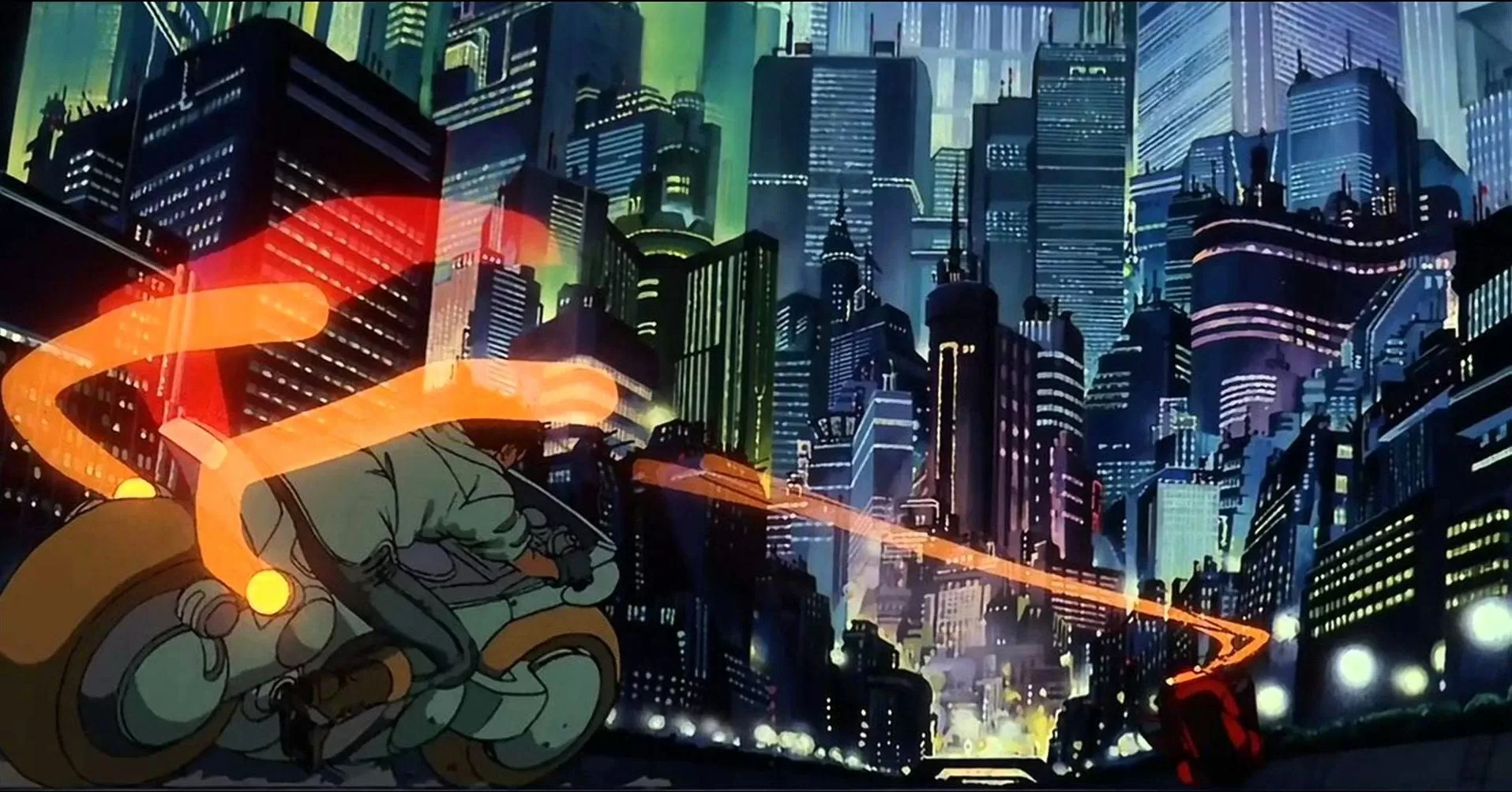

Neo-Tokyo, anno 2019: la città è una ferita che pulsa sotto un cielo artificiale. Le luci al neon riflettono l’ossessione per la velocità, il potere, la giovinezza. Bande di motociclisti solcano le autostrade come anime in pena, mentre il governo collassa in corruzione, la scienza gioca con l’ignoto e la gente affoga nel caos. Tra i protagonisti, due ragazzi: Kaneda, carismatico, arrogante, in fondo idealista; e Tetsuo, fragile, rabbioso, destinato a diventare la scintilla dell’annientamento. È la loro amicizia, o meglio la sua distruzione, il cuore umano di questa catastrofe. Quando Tetsuo entra in contatto con un bambino dal volto invecchiato — uno degli “esper”, residui viventi di un esperimento psichico condotto decenni prima — qualcosa si risveglia dentro di lui. Una potenza primordiale, divina, incontrollabile. Il corpo inizia a mutare, la mente implode, e ciò che rimane è solo fame di dominio, di riscatto, di liberazione.

Akira non è un nome, è un mito, un concetto, una ferita aperta: il bambino che, anni prima, aveva generato la prima esplosione che distrusse Tokyo e diede inizio alla nuova era.

Tutto si ripete, in un ciclo infinito di distruzione e rinascita.

Akira è la visione di un mondo sull’orlo del collasso morale, tecnologico e spirituale. Ōtomo costruisce un universo in cui il progresso è già fallimento, in cui la città è organismo e prigione insieme. Ogni inquadratura vibra di paranoia, di energia repressa. Le strade sono vive, le motociclette sembrano urlare, i corpi si fondono con le macchine come in un sogno lucido di J.G. Ballard.

La forza del film non sta solo nella trama, ma nell’impatto sensoriale: ogni fotogramma è un microcosmo di dettagli, luci, movimenti. L’animazione tradizionale raggiunge qui un grado di perfezione mai più eguagliato, con oltre 160.000 disegni realizzati a mano e un uso pionieristico del colore. I rossi e i blu di Akira sono diventati iconici, simboli di un’estetica che avrebbe contaminato tutto, dal cinema occidentale alla musica elettronica, dai videogiochi alla moda. Basti pensare a The Matrix, Ghost in the Shell, Blade Runner 2049: senza Akira non esisterebbero nella forma in cui li conosciamo.

Ma ciò che davvero distingue Akira è la sua ambiguità.

Non offre soluzioni, non indica un colpevole, non c’è redenzione.

È un mondo in cui la giovinezza si ribella ma non sa perché, in cui il potere è cieco e la scienza è diventata superstizione. I ragazzi di Neo-Tokyo vivono in uno stato di guerra permanente, privi di adulti credibili, di padri, di istituzioni. La loro rabbia è quella di un’intera generazione cresciuta tra le macerie del boom economico giapponese, tra le contraddizioni di un paese che aveva rimosso il trauma della guerra solo per sostituirlo con la nevrosi della produttività.

Tetsuo, in questo senso, è il simbolo perfetto: il ragazzo debole che il sistema umilia fino a quando non trova dentro di sé un potere assoluto, e lo usa per distruggere tutto, anche se stesso. È la vendetta dei senza potere, ma anche la dimostrazione che la potenza, senza guida, si trasforma in terrore. Kaneda, al contrario, rappresenta la coscienza residuale, l’umanità che tenta disperatamente di sopravvivere al disastro. Quando affronta Tetsuo nel finale, non lo fa per odio, ma per pietà, per amore, per l’impossibilità di tornare indietro.

L’esplosione finale — la nascita del nuovo universo — è una delle sequenze più sconvolgenti mai realizzate. Tutto implode in una sinfonia di carne e luce, il corpo di Tetsuo si espande fino a divorare se stesso e il mondo intero. La materia e lo spirito si confondono, la scienza ritorna magia, l’apocalisse diventa un parto cosmico. È la rappresentazione perfetta della pulsione di morte che abita la modernità, la stessa che Freud aveva intuito e che la cultura giapponese, con il suo rapporto ambivalente con la distruzione, trasforma in estetica.

Akira è il film che mostra la bellezza della catastrofe, l’estasi della dissoluzione.

In ogni scena si avverte la fascinazione per il collasso, come se la fine fosse l’unico modo per ricominciare.

Dal punto di vista sonoro, Akira è altrettanto rivoluzionario. La colonna sonora di Geinoh Yamashirogumi, collettivo sperimentale che mescola canti buddisti, percussioni balinesi e musica elettronica, è un’esperienza sensoriale quasi mistica. Non accompagna l’azione: la trascende. È un rituale, un’invocazione. L’uso delle voci, dei cori, delle dissonanze crea un’atmosfera sacrale, in cui la violenza diventa liturgia.

Ogni scena sembra parte di un rito di distruzione e rinascita.

Ma Akira è anche un film politico. Nasce in un Giappone che, alla fine degli anni ’80, è in piena bolla economica, convinto della propria invincibilità tecnologica e industriale. Ōtomo ne mostra il rovescio oscuro: la corruzione, il militarismo latente, la perdita di identità collettiva.

Neo-Tokyo è una parodia del capitalismo globale: un luogo in cui tutto è costruito sul consumo, sulla spettacolarizzazione, sull’eccesso. Le masse protestano, ma non sanno più per cosa; il governo è un simulacro, la scienza è manipolata dal potere militare. In questo caos, la figura di Akira — il bambino divino — diventa il simbolo della speranza e del terrore: un nuovo dio capace di distruggere il mondo per ricrearlo. La sua presenza invisibile domina tutto il film, come una profezia o un’ossessione collettiva.

La potenza di Akira non risiede solo nel suo contenuto, ma anche nella sua struttura. Ōtomo utilizza il linguaggio del cinema come arma di disturbo. Le inquadrature sono ampie, quasi documentaristiche, poi improvvisamente claustrofobiche. La macchina da presa scivola tra i grattacieli, segue le moto a una velocità folle, poi si ferma su un volto deformato dal dolore. Non c’è mai equilibrio, solo tensione. È un montaggio che rispecchia la schizofrenia del mondo rappresentato: frammentario, instabile, convulso.

Ogni sequenza è costruita per disorientare, per colpire lo spettatore come un pugno.

Non c’è mai un momento di tregua.

Eppure, nel cuore di questa apocalisse, Akira nasconde una struggente malinconia. C’è una bellezza segreta nei suoi silenzi, nei momenti in cui la violenza si ferma e resta solo il vuoto: la città deserta all’alba, i bambini esper che ricordano il passato, la voce che sussurra “io sono Tetsuo”.

È in quei frammenti che emerge il senso più profondo del film: la nostalgia di un’innocenza perduta, di un’umanità che ha smarrito il proprio centro.

L’apocalisse, in fondo, non è altro che la resa dei conti con la nostra incapacità di crescere.

Il tema della mutazione attraversa tutto Akira. Il corpo di Tetsuo, che si espande fino a diventare mostro, è il simbolo della tecnologia che invade l’organismo, della materia che perde i confini. È l’incubo biotecnologico che ancora oggi ossessiona la società contemporanea.

In Tetsuo si concentrano tutte le ansie del post-umano: la paura di diventare ciò che si crea, la perdita del controllo sull’evoluzione, la dissoluzione dell’identità. Quando il suo corpo si fonde con i cavi, le macchine, la carne, non è più un essere umano né una macchina, ma un dio abominevole, un ibrido che rappresenta il destino stesso dell’umanità.

Ōtomo aveva intuito con decenni di anticipo l’orizzonte in cui viviamo oggi: la fusione tra biologico e digitale, l’onnipotenza dell’informazione, la crisi del soggetto. Akira non è quindi un film di fantascienza: è una profezia. Quando vediamo Tetsuo esplodere in una luce bianca che inghiotte tutto, è come osservare in anticipo l’implosione del mondo globalizzato, del capitalismo tecnocratico, della fede cieca nel progresso.

È la realizzazione del mito di Prometeo: l’uomo che ruba il fuoco degli dèi e ne viene divorato.

C’è in Akira un senso del sacro che attraversa la distruzione, ma non un sacro religioso, bensì cosmico.

Ogni esplosione, ogni mutazione, ogni atto di violenza è anche un rito di passaggio. La città è il tempio, la scienza è la liturgia, Akira è il dio che dorme sotto le rovine. Quando alla fine Tetsuo pronuncia “Io sono Tetsuo” e scompare nella luce, non è solo un gesto di distruzione, ma di creazione: la nascita di un nuovo universo, un big bang che riscrive la realtà.

In quella luce c’è la possibilità di un nuovo inizio, ma anche la consapevolezza che ogni rinascita passa per la fine.

L’influenza di Akira sul mondo contemporaneo è incalcolabile. Ha ridefinito il modo di pensare l’animazione, ha ispirato registi come Nolan, Cameron, Wachowski, Villeneuve. Ha contaminato la musica, la moda, la grafica, i videogiochi. Ma soprattutto ha cambiato il modo di immaginare il futuro.

Dopo Akira, ogni città futuristica, ogni distopia, ogni ribellione giovanile porta con sé un’eco di Neo-Tokyo. È come se il mondo reale avesse iniziato a imitare il suo incubo. Oggi, tra metropoli sempre più sorvegliate, intelligenze artificiali, guerre digitali e corpi trasformati dalla tecnologia, Akira appare più attuale che mai.

Il film è anche un monumento alla giovinezza come forza distruttrice e rigeneratrice.

I ragazzi di Akira non lottano per un’ideologia, ma per esistere.

La loro ribellione è pura energia vitale, non incanalata, priva di scopo ma carica di senso. In un mondo in cui tutto è già scritto, loro rappresentano l’imprevisto, l’errore, la possibilità del cambiamento. La loro violenza è una forma di poesia. È la stessa rabbia che attraversava i movimenti studenteschi giapponesi degli anni ’60, le rivolte del ’68, il punk, il post-punk, ogni gesto di rifiuto radicale.

In Akira, la gioventù non è solo vittima: è il detonatore.

C’è anche, nel film, una profonda riflessione sul potere. I militari, gli scienziati, i politici appaiono come burattini di un sistema che non comprendono. Tentano di controllare ciò che è incontenibile, di imbrigliare l’energia del divino con strumenti razionali. È la follia del positivismo portata all’estremo. Quando il colonnello Shikishima parla con Akira, lo fa come un sacerdote che ha perso la fede. Tutti cercano risposte, ma il film non ne offre: solo domande, solo l’eco di un mistero più grande dell’uomo.

Akira è anche un viaggio nella memoria culturale del Giappone. Dietro la sua estetica futuristica si nasconde la tragedia atomica, il trauma di Hiroshima e Nagasaki, la paura della distruzione totale. L’esplosione che apre e chiude il film è una ferita storica che non si rimargina. Neo-Tokyo è costruita sopra le macerie della vecchia Tokyo, come il Giappone reale si è ricostruito sopra le sue cicatrici. L’ossessione per la purezza, la disciplina, la potenza tecnologica è la risposta a un senso di colpa collettivo. Ma Ōtomo mostra che questa ricostruzione ha un prezzo: la perdita dell’anima.

Nel tempo, Akira è diventato anche un simbolo della resistenza culturale. Un film che ha dimostrato che l’animazione può essere arte alta, politica, filosofica. Nel 1989, l’Occidente ancora associava i cartoni animati all’infanzia; Akira ha distrutto quella convinzione, spalancando le porte a una nuova percezione del medium. Da allora, parlare di anime significa parlare di cinema, non di genere.

L’impatto visivo del film è ancora oggi stupefacente. Le scene di inseguimento tra le moto, con il celebre scivolamento di Kaneda — divenuto una delle immagini più citate della storia del cinema — sono un capolavoro di dinamismo e ritmo. Ma è nei momenti di quiete che Akira raggiunge la sua grandezza. L’uso del silenzio, della luce, delle ombre, crea un senso di sospensione che anticipa l’esplosione successiva.

È un’alternanza di tensione e stasi, come un respiro cosmico.

Ōtomo, con la sua visione, ha costruito un mondo totale: estetico, filosofico, politico. Ogni elemento, dalla grafica dei cartelli stradali al disegno delle armi, contribuisce a un universo coerente, ossessivo, maniacale. Non c’è un dettaglio che non sia pensato per comunicare il senso di una civiltà sull’orlo del collasso. Neo-Tokyo è la città definitiva: splendida e corrotta, viva e morta.

E allora Akira diventa anche una domanda: cosa significa essere umani in un mondo che ha superato l’uomo? Forse significa ancora sognare, ancora ribellarsi, ancora distruggere per ricreare. Il gesto di Tetsuo, pur nella sua follia, è anche un atto di liberazione. È il rifiuto di accettare un destino imposto. È l’affermazione dell’individuo contro il sistema, anche se a costo dell’annientamento.

Alla fine, quando tutto tace e la luce si spegne, resta solo un senso di meraviglia.

Akira è un film che non si esaurisce mai, che continua a mutare come il suo protagonista. Ogni visione rivela nuovi strati, nuovi significati. È un’opera totale, un poema visivo sulla fine e sull’inizio, sull’uomo e sulla sua ombra.

È la rappresentazione più pura del concetto di “magnifica ossessione”: quella di capire, di creare, di distruggere, di andare oltre. In ogni fotogramma vibra la tensione verso l’assoluto, l’urgenza di dire qualcosa che nessuna parola può contenere.

E se oggi, nell’epoca dei social, delle intelligenze artificiali, della realtà aumentata, Neo-Tokyo sembra meno lontana di quanto immaginassimo, allora forse Akira non era una previsione ma una memoria: il ricordo di un futuro che abbiamo già vissuto.

In quell’esplosione bianca che cancella la città, forse si riflette la nostra stessa immagine. Non è la fine del mondo: è la nascita di un altro.

“Io sono Tetsuo”, dice la voce nel buio.

E noi, spettatori ipnotizzati, capiamo che quella voce è la nostra.

Nessun commento:

Posta un commento