C’erano una volta, o forse non c’erano mai stati davvero, quattro uomini mascherati da bulbi oculari giganti, con cilindri neri e smoking impeccabile, che si muovevano come creature uscite da un incubo dadaista o da un esperimento sonoro di un laboratorio extraterrestre.

Si chiamavano The Residents, o meglio, così furono chiamati: perché il loro nome nacque quasi per caso, quando un pacco contenente i loro primi nastri fu rispedito al mittente con l’indicazione “Attn: Residents”.

Nessuno avrebbe potuto immaginare che quel termine burocratico, impersonale e anonimo, sarebbe diventato il marchio di una delle avventure più radicali, enigmatiche e influenti della storia della musica del Novecento. Nessuno sapeva chi fossero, da dove venissero, o cosa volessero davvero: e proprio in questo mistero totale risiedeva la loro forza. I Residents non erano un gruppo musicale in senso tradizionale, ma un progetto concettuale che faceva della negazione dell’identità e della sovversione delle regole il proprio linguaggio. Nati a San Francisco all’inizio degli anni Settanta, i Residents si inserirono nel cuore della controcultura americana, ma non ne condivisero mai le forme canoniche. Laddove gli hippie cercavano estasi collettive e i rockers inseguivano la ribellione, i Residents puntavano a smontare i meccanismi stessi della percezione.

Erano figli illegittimi del surrealismo, del collage sonoro, dell’avanguardia elettronica, del nonsense di Captain Beefheart e Frank Zappa, ma anche delle ossessioni pop della cultura televisiva americana. Il loro obiettivo non era comporre “musica”, ma creare una nuova dimensione dell’ascolto, un luogo dove suono, immagine e concetto si fondessero in un’unica esperienza sensoriale.

Nel 1974 pubblicarono il loro primo album, Meet The Residents, una parodia malata della copertina di Meet The Beatles!: al posto dei volti sorridenti dei Fab Four, apparivano figure deformate e inquietanti, quasi un manifesto della loro poetica anti-pop. L’album era un delirio di rumori, collage, dissonanze, voci distorte e melodie spezzate; un’anti-sinfonia che rifiutava qualsiasi armonia convenzionale. Eppure, dietro quella follia apparente, c’era una visione lucida: il suono come linguaggio della decomposizione, come atto politico contro la standardizzazione dell’ascolto.

I Residents stavano demolendo la struttura stessa della canzone pop, proprio mentre il rock progressivo tentava di elevarla a forma d’arte. Per loro, l’unico modo di essere veramente liberi era negare la riconoscibilità, rifiutare l’autorialità, disintegrare l’ego.

In un’epoca dominata dal culto della star, dalla mitologia di Bowie e dal carisma di Jim Morrison, loro indossavano maschere per non avere un volto. Quella scelta, che poteva sembrare una provocazione, era in realtà una dichiarazione etica: l’arte non appartiene a nessuno, e il suo valore sta nel gesto, non nella firma. Non a caso, quando la stampa cercò di svelarne le identità, i Residents risposero con il silenzio, e a rappresentarli ufficialmente fu sempre un misterioso portavoce noto come ''The Cryptic Corporation'', un’entità a metà tra manager e performance artist.

In un certo senso, i Residents avevano anticipato la postmodernità: la perdita del soggetto, la disintegrazione dell’autenticità, la confusione tra realtà e rappresentazione. La loro opera era una forma di meta-musica, un continuo gioco di specchi che rifletteva le nevrosi della cultura americana.

Nel 1976 pubblicarono The Third Reich ‘n Roll, un altro album leggendario, in cui la satira si trasformava in un’arma affilata. L’idea era semplice e terribile: accostare il linguaggio del nazismo alle melodie innocenti del rock anni ’60 per mostrare come l’industria musicale producesse lo stesso tipo di obbedienza cieca e manipolazione delle masse. In copertina, Dick Clark, simbolo della musica leggera televisiva, era raffigurato come un Führer pop.

Il messaggio era chiaro: la cultura di massa non libera, ma normalizza.

E i Residents erano lì per sabotarla dall’interno, come virus sonori. Non è un caso che, pochi anni dopo, la critica avrebbe definito la loro opera “il primo vero esempio di musica postmoderna”. Ogni disco era un enigma concettuale, un esperimento sul limite della percezione.

In Eskimo (1979) reinventarono la musica tribale, ma invece di riprodurre fedelmente i canti Inuit, crearono una parodia sonora fatta di sintetizzatori, suoni ambientali e storytelling antropologico inventato.

In The Commercial Album (1980), ridussero ogni canzone a un minuto esatto, ironizzando sul formato pubblicitario della cultura pop: “Se ascoltate ogni traccia tre volte di seguito”, spiegavano nelle note, “otterrete una canzone pop perfetta.”

Era una lezione di semiotica in forma musicale: il pop come linguaggio dell’assuefazione, ripetizione come strumento di potere. Eppure, dietro la freddezza del concetto, i Residents sapevano anche evocare emozioni oscure, un senso di inquietudine esistenziale che li avvicina più a Kafka che a Zappa. La loro musica, per quanto ironica, non era mai semplicemente comica.

C’era una malinconia di fondo, una percezione dell’assurdo che derivava dalla consapevolezza dell’impossibilità di comunicare davvero. Gli esseri umani, sembravano dirci, sono come i loro personaggi mascherati: creature che parlano attraverso filtri, che nascondono se stesse dietro ruoli e convenzioni, che producono suoni per non affrontare il silenzio.

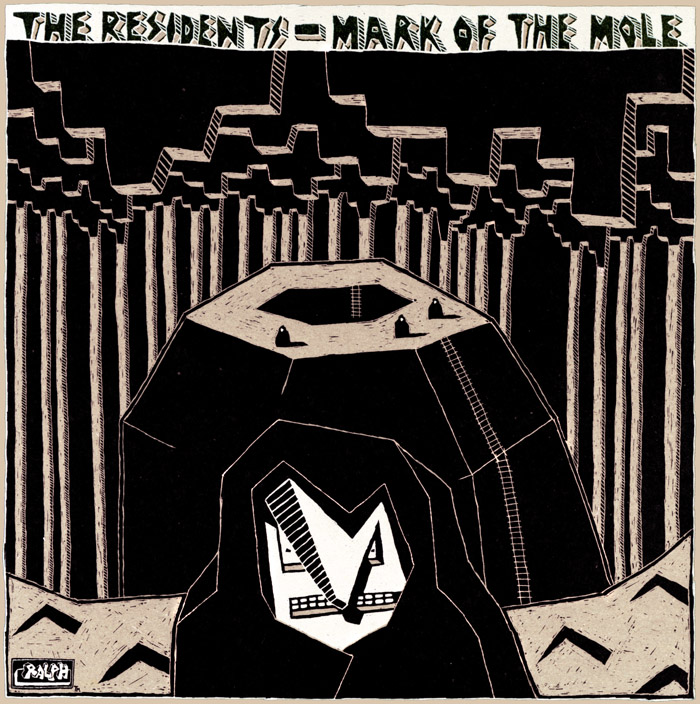

Anche i loro spettacoli dal vivo, quando finalmente decisero di esibirsi, erano esperienze totali, più simili a performance teatrali o installazioni multimediali che a concerti. Il tour The Mole Show del 1983 fu una sorta di opera rock distopica, un racconto surreale di guerre tra popoli sotterranei e nazioni oppressive, accompagnato da scenografie visionarie e proiezioni video. In quegli anni i Residents erano già diventati pionieri dell’uso della tecnologia audiovisiva: realizzavano cortometraggi sperimentali, videoclips prima che MTV esistesse, e progetti interattivi che anticipavano l’estetica digitale.

Quando nel 1994 pubblicarono Freak Show in versione CD-ROM interattivo, avevano già compreso la potenza narrativa dei nuovi media: il disco era un mondo virtuale popolato da freaks digitali, ciascuno con la propria storia, musica e deformità. Era l’anticipazione di un’estetica che solo decenni dopo, con internet e i mondi virtuali, sarebbe diventata comune.

Parlare dell’influenza dei Residents significa parlare di un’eredità che si è diffusa in modo sotterraneo ma pervasivo. Senza di loro, probabilmente non ci sarebbero stati gruppi come Devo, Tuxedomoon, né l’intera corrente del pop sperimentale degli anni Ottanta. Brian Eno li ammirava, e Peter Gabriel ne raccolse l’eredità visiva nel suo modo di teatralizzare la performance.

Anche artisti apparentemente lontani, come Primus o Mr. Bungle, hanno riconosciuto il debito nei confronti della loro estetica deformante e ironica.

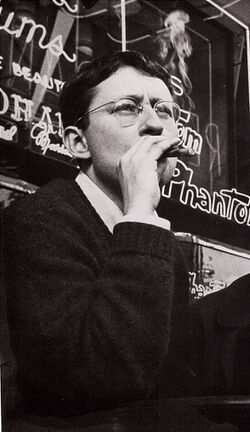

|

| Guy Debord |

Ma il loro impatto non si misura soltanto in termini di influenza musicale: i Residents hanno incarnato una filosofia, una critica culturale radicale alla società dello spettacolo. In un certo senso, sono stati i precursori di ciò che Guy Debord aveva teorizzato: la mercificazione totale della realtà, la perdita del senso nell’infinita riproduzione dei segni. I Residents hanno risposto a tutto questo con la maschera, con l’anonimato, con l’assurdo. Invece di cercare la visibilità, hanno scelto l’invisibilità come forma di libertà. Oggi, in un mondo dominato dall’iperesposizione e dall’autopromozione continua, la loro scelta appare profetica: l’artista senza volto diventa simbolo di resistenza alla tirannia dell’immagine. Negli anni Novanta e Duemila, i Residents hanno continuato a reinventarsi, passando dal rock industriale alla musica ambientale, dalle colonne sonore a progetti digitali.

Lontani dai riflettori, hanno costruito un corpus di opere sterminato, coerente nella sua incoerenza. Ogni disco è un tassello di un universo parallelo, una narrazione frammentata che parla del nostro mondo attraverso metafore, deformazioni, ironie. God in Three Persons (1988), per esempio, è un concept album epico e inquietante che affronta i temi del culto, dell’ambiguità sessuale e del potere attraverso una struttura quasi teatrale. È uno dei loro lavori più accessibili e al tempo stesso più perturbanti, un racconto che esplora la dimensione del divino e del mostruoso come facce della stessa medaglia.

Con i Residents, tutto è simbolico, e nulla è lasciato al caso. Anche la loro persistenza nel nascondere le identità — mantenuta per oltre cinquant’anni — è diventata una performance continua, un’opera d’arte vivente.

|

| Hardy Fox |

Quando nel 2018 uno dei membri storici, Hardy Fox, ammise poco prima di morire di essere stato parte del progetto, lo fece con discrezione, quasi per chiudere un cerchio, ma senza rompere davvero l’incantesimo. I Residents, in fondo, non sono mai stati quattro persone, ma un’idea: la possibilità che l’arte possa esistere senza autore, che la creatività sia un atto collettivo, impersonale, e che la maschera sia più vera del volto. In un mondo che idolatra il brand e il nome, loro hanno costruito una mitologia dell’anonimato. Ma c’è di più: la loro musica, per quanto sperimentale, ha sempre avuto un lato profondamente umano.

Dietro i suoni deformi e le voci filtrate, c’è la tragedia dell’uomo contemporaneo che cerca un senso in un linguaggio che non lo contiene più. In questo, i Residents sono stati anche filosofi, cronisti dell’alienazione moderna. Hanno raccontato il declino della comunicazione, la follia del consumo, la perdita dell’aura benjaminiana nell’epoca della riproducibilità totale.

E lo hanno fatto con una coerenza che pochi artisti possono vantare.

Oggi, quando si parla di sperimentazione, spesso si pensa a tecniche, software, o generi ibridi. Ma la vera innovazione dei Residents è stata concettuale: hanno reso il suono una forma di pensiero. Hanno dimostrato che la musica può essere filosofia, critica sociale, arte visiva e racconto insieme. Hanno aperto la strada a tutta una generazione di musicisti che vedono nell’atto sonoro non solo un intrattenimento, ma un linguaggio alternativo. È impossibile capire l’evoluzione della musica sperimentale, dell’industrial, dell’avant-pop, del glitch o dell’art rock senza passare per loro. Anche se non hanno mai avuto un successo commerciale, hanno plasmato le menti di chi il successo lo avrebbe poi ottenuto.

Come tutte le vere avanguardie, i Residents hanno agito nell’ombra, scavando gallerie sotto la superficie della cultura ufficiale. E da quelle gallerie, ancora oggi, emergono echi, frammenti, intuizioni. Ogni volta che un artista decide di sabotare le regole del mercato, di nascondere il proprio volto, di giocare con l’identità, di fondere suono e concetto, un pezzo dello spirito dei Residents torna a vivere. Non si possono spiegare i Residents, si può solo entrarci dentro.

Ascoltarli significa accettare di perdersi, di abbandonare l’idea che la musica debba piacere, che l’arte debba spiegarsi. È come attraversare un labirinto di specchi sonori dove ogni riflesso distorce la realtà, e proprio per questo la rivela. Forse è per questo che, nonostante i decenni passati, la loro opera continua a esercitare un fascino sotterraneo.

Perché in un mondo in cui tutto è visibile, prevedibile, raccontato, i Residents restano un mistero.

E il mistero, oggi più che mai, è una forma di libertà.

Nessun commento:

Posta un commento