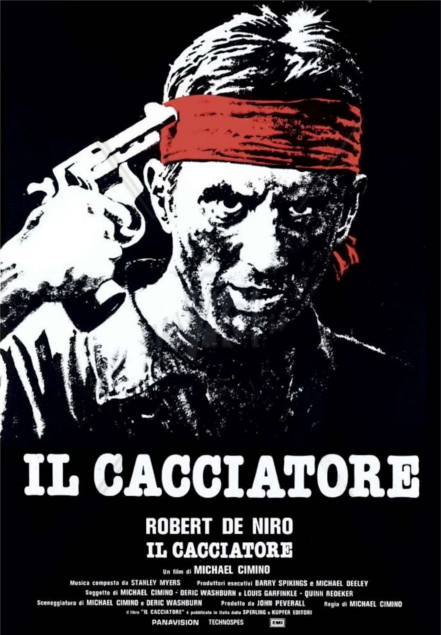

Il cacciatore di Michael Cimino è uno dei capolavori più potenti e intensi del cinema americano degli anni ’70. Uscito nel 1978, questo film ha segnato un’epoca, vincendo cinque Premi Oscar, tra cui Miglior Film e Miglior Regia, e si è imposto come un’opera imprescindibile per chi vuole comprendere il trauma del Vietnam e il modo in cui esso ha segnato una generazione.

La storia segue un gruppo di amici operai di una piccola cittadina della Pennsylvania, legati da un’amicizia profonda e da un destino comune. Nick (interpretato da Christopher Walken), Michael (Robert De Niro), Steven (John Savage), Stan (John Cazale) e gli altri condividono la quotidianità fatta di lavoro in fabbrica, feste, risate e sogni semplici. La loro vita è scandita da riti che ne cementano il legame, e uno di questi, carico di significati simbolici, è quello della caccia al cervo.

Questa sequenza è forse la più iconica di tutto il film, non solo per la sua bellezza formale ma per il suo ruolo chiave nell’intera narrazione. Cimino sceglie di aprire con questa caccia per immergere lo spettatore in un’atmosfera di tensione e sacralità, trasformando un atto primordiale in una riflessione sulla vita e sulla morte. Il tempo sembra dilatarsi, la natura diventa quasi un tempio, e la fotografia di Vilmos Zsigmond rende ogni singolo fotogramma una poesia visiva: la luce calda del mattino che filtra tra gli alberi, l’aria fresca che vibra, i movimenti misurati e attenti degli uomini.

La caccia diventa metafora della fragilità dell’esistenza umana, un preludio alla tragedia che travolgerà i protagonisti. Il cervo è più di un animale da abbattere: è l’incarnazione del destino incerto, della vulnerabilità che accomuna tutti, amici e nemici, cacciatori e prede.

Dopo questo prologo così potente, il film si sposta sul terreno drammatico della guerra. Quando i protagonisti vengono chiamati a prestare servizio in Vietnam, la loro vita cambia per sempre. La narrazione si fa dolorosa, cruda, spesso brutale.

Michael Cimino evita il pathos facile e sceglie invece di mostrare con lucidità l’orrore della guerra, le sue assurdità, le sue devastazioni fisiche e psicologiche.

L’esperienza in Vietnam si trasforma in un incubo da cui nessuno potrà tornare completamente integro.

La forza del film sta anche nella capacità di raccontare il trauma in modo intimo, grazie a interpretazioni memorabili. Robert De Niro, nei panni di Michael, è un punto di riferimento morale e affettivo, il cuore pulsante della storia.

La sua recitazione è intensa ma mai sopra le righe, capace di trasmettere tutta la complessità di un uomo che cerca disperatamente di rimanere ancorato alla propria umanità in un mondo impazzito. Christopher Walken, che interpreta Nick, riesce a imprimere al suo personaggio una malinconia profonda, quella di un giovane spezzato dal conflitto, la cui sorte tragica è uno dei momenti più strazianti del film. John Savage dà vita a Steven, la cui trasformazione psicologica dopo la guerra è raccontata con delicatezza e realismo.

Un altro punto di forza è la regia di Cimino, che riesce a coniugare un grande realismo con momenti di lirismo visivo. Le sue scelte sono coraggiose e ambiziose, come le lunghissime sequenze che scandiscono il ritmo del film, che si permettono di soffermarsi sui dettagli, sugli sguardi, sulle pause, creando una tensione emotiva che cresce in modo naturale e coinvolgente. La fotografia di Zsigmond, come già accennato, gioca un ruolo centrale nel creare un’atmosfera che passa dall’idillio alla tragedia senza soluzione di continuità.

Tra le scene salienti vanno ricordate anche le lunghe sequenze in Vietnam, in cui la brutalità della guerra è mostrata senza filtri, e la famosa scena del gioco della roulette russa, che è forse il momento più famoso e disturbante dell’intero film. Qui Cimino costruisce un crescendo di suspense e orrore, in cui la vita dei personaggi è ridotta a un crudele gioco del caso, simbolo del caos e della follia che la guerra scatena nell’animo umano.

Dopo la guerra, il film racconta anche il difficile ritorno alla normalità. I protagonisti, segnati dalle ferite fisiche e psicologiche, si trovano spaesati in una società che sembra non volerli più riconoscere. Michael torna nella sua città natale cercando di ricostruire legami e di ritrovare un senso, ma la cicatrice del conflitto è profonda e difficile da rimarginare.

La scena in cui Michael, ormai rientrato a casa, ritorna a caccia del cervo, è un gesto di riconciliazione con il passato, un tentativo di ritrovare quell’umanità perduta e di guardare oltre il dolore. La caccia, che all’inizio era rito di passaggio e metafora della fragilità della vita, diventa simbolo di speranza, di possibilità di rinascita, anche in un mondo spezzato.

Il cacciatore non è solo un film di e sulla guerra, ma lo spaccato di una grande tragedia umana, una riflessione profonda sul destino, sull’amicizia, sulla perdita e sul coraggio di affrontare l’oscurità.

La sua potenza narrativa e visiva ha influenzato intere generazioni di cineasti e continua a essere un punto di riferimento imprescindibile per chiunque voglia comprendere il cinema come forma d’arte capace di scavare nell’animo umano.

Resta negli occhi quell’ultima immagine: Michael che rifiuta di sparare al cervo.

Non più il cacciatore, ma l’uomo che ha imparato a guardare negli occhi la vita e a riconoscerne la sacralità. Non è redenzione, non è perdono: è solo consapevolezza, lucida, ferita, definitiva.

Il cacciatore ci parla di questo: dell’irrecuperabile perdita dell’innocenza, di come la guerra, quella combattuta in luoghi lontani così come quella che ci portiamo dentro, cambi per sempre il modo in cui respiriamo il mondo.

Eppure, nel silenzio della montagna, tra la bruma e il respiro dell’alba, resta una forma di bellezza. Fragile, sì. Ma ancora viva.

Come un’eco che non vuole morire.

Nessun commento:

Posta un commento