Diane Keaton se n’è andata l’11 ottobre 2025, a settantanove anni, in California.

La causa ufficiale della morte è stata una polmonite, ma la notizia ha avuto il peso di un colpo secco al cuore del cinema mondiale.

Non solo perché se ne andava una delle ultime grandi attrici della generazione d’oro americana, ma perché con lei moriva un pezzo di quella magia intellettuale e sentimentale che aveva preso corpo, voce e ironia nei film di Woody Allen. La sua scomparsa ha riportato alla memoria un sodalizio artistico e umano irripetibile, un dialogo lungo più di vent’anni tra un regista e la sua musa più autentica, in cui arte e vita si sono confuse fino a diventare la stessa cosa.

Raccontare la vicenda di Diane Keaton significa inevitabilmente raccontare anche quella di Allen, e viceversa: due destini intrecciati da un’intuizione, un colpo d’occhio, una risata, un amore e un’idea di cinema che ha rivoluzionato la commedia sentimentale. Diane Hall, questo il suo vero cognome, nasce a Los Angeles nel 1946, figlia di un agente immobiliare e di una fotografa dilettante.

Dopo la scuola si trasferisce a New York per studiare recitazione: lavora a teatro, canta, partecipa al musical Hair, sopravvive come può. È un’America che sta cambiando, tra i fermenti della controcultura e il nuovo femminismo, e la giovane Diane assorbe tutto, con la sua curiosità gentile e il suo modo disarmante di essere diversa.

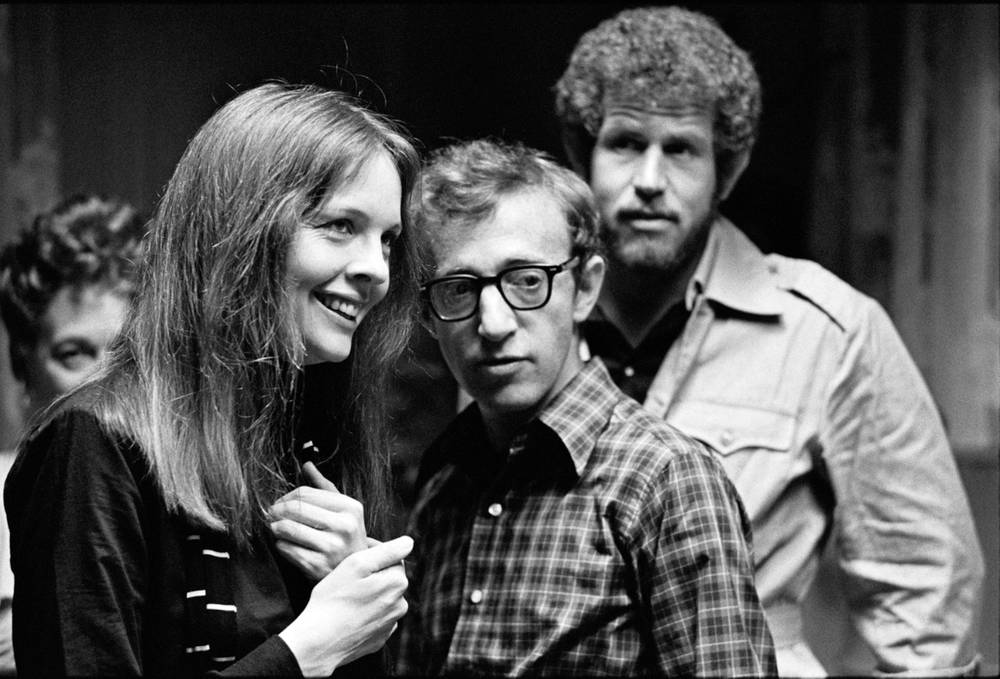

Nel 1969 incontra Woody Allen durante un’audizione per la pièce teatrale Play It Again, Sam. Lui è già un comico noto, con quell’ironia nevrotica e cerebrale che diventerà la sua cifra. Lei entra, recita, e Woody resta folgorato: “Se Huckleberry Finn fosse stata una splendida giovane donna, sarebbe stata Diane Keaton”, dirà anni dopo.

Da quel momento diventano inseparabili: prima amanti, poi complici, infine due pianeti che continuano a orbitare l’uno intorno all’altro anche quando non si toccano più. Il cinema, per loro, sarà il luogo dell’incontro e dell’addio, della scoperta e del rimpianto.

Woody Allen la vuole subito nei suoi film, intuendo che in quella ragazza goffa e brillante c’è la chiave di un linguaggio nuovo: meno accademico, più fragile, più umano. Nel 1972 la dirige in Provaci ancora, Sam, trasposizione cinematografica della loro pièce. È la prima scintilla di un’intesa che cambierà la storia della commedia americana. Seguono Amore e guerra nel 1975, dove Diane Keaton è Sonja, parodia irresistibile di una donna filosofica e sensuale nella Russia dostoevskiana immaginata da Allen.

Il pubblico capisce che qualcosa di diverso sta accadendo: la partner femminile non è più spalla, ma mente, ritmo, ironia, presenza. La Keaton non è un’icona da idolatrare, ma una persona vera, con le sue esitazioni, la sua voce squillante, la sua naturalezza fuori moda.

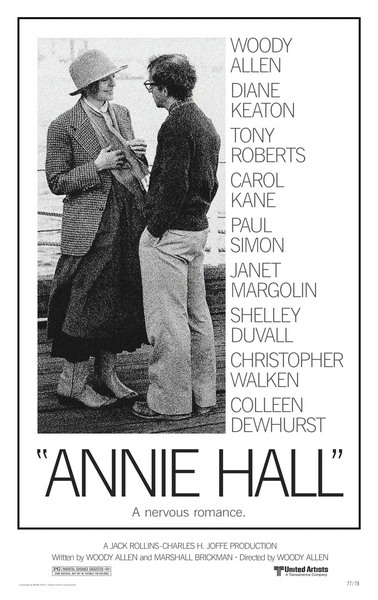

Tutto esplode due anni dopo con Annie Hall (uscito in Italia con il titolo Io e Annie).

È il 1977, e il film diventa un terremoto culturale. Non è solo una storia d’amore finita male tra un comico newyorkese e una cantante del Midwest: è la radiografia dell’amore moderno, del suo linguaggio, della sua paura. Annie Hall, il personaggio, è Diane Keaton fino all’ultima fibra: il nome stesso è il suo (Hall è il cognome da nubile), i vestiti sono i suoi, lo stile pure.

Quell’abbigliamento androgino, le cravatte, i gilet, i cappelli da uomo che mescolano eleganza e disincanto diventano simbolo di una nuova femminilità: libera, intelligente, non omologata. Annie ride, sbaglia, ama, lascia, ma resta vera, e Diane Keaton le dà una grazia che nessuna prima aveva avuto. Vince l’Oscar come miglior attrice protagonista nel 1978, e il film ne conquista altri tre: miglior film, regia e sceneggiatura.

È l’apice di un sodalizio e l’inizio di una leggenda.

Dopo Annie Hall nulla sarà più come prima. Woody Allen, grazie a lei, smette di essere soltanto un autore di commedie e diventa un narratore dell’esistenza. Lei, grazie a lui, smette di essere una brava attrice e diventa un simbolo. Insieme portano la commedia americana fuori dal territorio delle gag e dentro quello delle emozioni vere, dove le battute sono maschere per la paura di vivere.

Interiors, l’anno successivo, segna una svolta. Allen tenta un film drammatico, ispirato a Bergman, e affida a Diane uno dei ruoli più complessi: Renata, figlia di una famiglia borghese sull’orlo del collasso. È un film severo, cupo, ma dimostra che la loro intesa funziona anche nel dolore, che la Keaton non è solo brillante ma profonda, capace di scavare nel silenzio con una naturalezza quasi spaventosa.

In Manhattan, del 1979, Allen le regala un altro personaggio memorabile, Mary Wilkie: colta, sofisticata, irresistibilmente fragile. Accanto a lei, il bianco e nero di Gordon Willis trasforma New York in una città dell’anima.

È forse il film più romantico e triste della loro collaborazione: la storia d’amore tra Isaac e Mary è un’alchimia di parole e silenzi, di intelligenza e nostalgia, e Diane Keaton ne è il cuore pulsante. Dopo Manhattan la loro relazione sentimentale è ormai alle spalle, ma il legame artistico resta intatto. Diane intraprende una carriera autonoma, lavorando con registi come Warren Beatty e Francis Ford Coppola, ma ogni tanto torna nel mondo di Allen, come se quella parte di sé fosse ineliminabile.

In Radio Days (1987) appare in un film corale e nostalgico, dove la voce del passato risuona come una musica di famiglia. E nel 1993, in Misterioso omicidio a Manhattan, i due si ritrovano davanti alla macchina da presa per l’ultima volta: anziani complici in un giallo ironico che è anche un addio affettuoso a tutto ciò che li aveva uniti.

Lui ancora nevrotico, lei ancora vitale, insieme in un gioco che sembra dirsi: siamo sopravvissuti, e non possiamo fare a meno di ridere. Il rapporto tra Keaton e Allen, nel tempo, ha attraversato tutte le forme possibili dell’intimità. Dall’amore passionale dei primi anni alla complicità artistica, dall’amicizia al rispetto, fino alla memoria. Diane rimase per lui la misura estetica e morale di ogni cosa. Allen lo ha confessato più volte: “Col tempo cominciai a fare film per un pubblico di una sola persona: Diane.” Lei, dal canto suo, non ha mai rinnegato il legame.

Anche nei momenti più difficili per Allen, quando le accuse e le polemiche lo isolarono, Keaton lo difese pubblicamente, attirandosi critiche ma restando fedele al proprio giudizio. Il loro rapporto andava oltre il tempo, oltre la cronaca, oltre la morale spicciola. Era fatto di un’intelligenza condivisa, di un’ironia comune, di un modo di guardare il mondo. La loro arte, insieme, ha ridefinito la figura della donna nella commedia americana. Prima di Annie Hall, la protagonista era un ideale da inseguire o una caricatura da far ridere. Dopo Annie Hall, è diventata una persona: con paure, desideri, contraddizioni, sogni.

Diane Keaton ha portato in scena la vulnerabilità senza vergogna, la leggerezza senza superficialità. Ha mostrato che si può essere intelligenti e buffe, sensuali e goffe, malinconiche e libere. Il suo volto, il suo modo di ridere, la sua voce un po’ rotta e inconfondibile sono diventati una grammatica dell’autenticità. In un’epoca di star prefabbricate, Diane Keaton è stata la più moderna delle anti-divine. Anche lo stile visivo dei film con Allen deve molto a lei: New York come teatro di conversazioni e crisi, la città come estensione dello spirito, gli interni come labirinti dell’anima.

Tra un appartamento disordinato e un caffè di Greenwich Village, nasceva un nuovo modo di rappresentare la vita urbana, con la sua malinconia brillante, la sua ironia come difesa contro l’assurdo. E sempre, al centro, lei: un’icona di misura, di intelligenza e di grazia involontaria. Quando la notizia della sua morte è arrivata, Woody Allen ha scritto parole semplici e devastanti: “Il suo viso e la sua risata illuminavano qualsiasi spazio in cui entrava. Senza di lei, il mondo è più triste.”

In quella frase c’è tutto.

C’è l’artista e l’uomo, c’è la nostalgia di chi ha amato e la gratitudine di chi sa di essere stato salvato dall’incontro con un’altra anima. Diane Keaton, con il suo talento discreto, ha cambiato il cinema senza mai imporlo, semplicemente esistendo. La sua eredità va oltre i premi e i film. Ha lasciato un modo di essere, di vestire, di parlare, di guardare le cose. Il suo stile – l’uso disinvolto degli abiti maschili, la cravatta come ironia, il cappello come firma – è diventato un manifesto di libertà. Ma soprattutto, ha lasciato un esempio di indipendenza intellettuale e di gentilezza.

Non era un’attrice costruita, era una donna che aveva imparato a trasformare la sua timidezza in forza, la sua stranezza in eleganza, la sua fragilità in luce. Rivedendo oggi Annie Hall o Manhattan, si capisce che gran parte di ciò che amiamo in quei film non viene solo dalla penna di Allen, ma dal modo in cui Diane Keaton li abita.

È lei a dare ritmo al dialogo, a far scattare la battuta, a rendere credibili le pause. È lei che trasforma la nevrosi in poesia, l’ironia in confessione, il disagio in verità. Era l’anima calda dentro il gelo intellettuale di Allen, la musica dentro la parola. Il loro sodalizio è stato un miracolo irripetibile di complementarietà: lui il razionalista ossessivo, lei l’istintiva luminosa. Insieme hanno raccontato la confusione e la tenerezza dell’amore moderno meglio di chiunque altro. C’è qualcosa di struggente nel pensare che Diane Keaton non ci sia più, ma forse la sua stessa ironia ci vieterebbe la tristezza.

In fondo, l’ultima battuta di Annie Hall lo diceva già: “Tendiamo sempre a ripetere le stesse follie, perché abbiamo bisogno delle uova.”

Forse è così anche per lei e Woody Allen: un bisogno reciproco di follia, di intelligenza, di umanità. La Keaton è stata per lui un personaggio e una bussola, una complice e un mistero, una voce dentro la sua stessa mente. E per il pubblico, una di quelle presenze che rendono la vita un po’ più sopportabile, perché ricordano che si può essere seri e ridicoli allo stesso tempo, e che in quella contraddizione c’è la sola verità possibile.

Ora che non c’è più, resta il suo sorriso, la sua risata che riempie ancora le stanze del cinema, il suo sguardo che non ha mai avuto paura di mostrarsi vulnerabile. Diane Keaton non era solo Annie Hall. Era tutte le donne che cercano se stesse in un mondo che non le capisce, e che pure continuano a provarci, con una leggerezza che commuove e una forza che non fa rumore.

E forse è proprio questo il segreto della sua grandezza: aver reso la normalità un atto di bellezza, aver insegnato che l’amore, come il cinema, non è mai perfetto, ma se è vero resta per sempre.

Nessun commento:

Posta un commento