Ci sono libri che non si leggono, si attraversano.

Libri che non si chiudono, perché continuano a respirare nel sonno, a deformare la realtà con la loro presenza sottile.

Ubik di Philip K. Dick appartiene a questa specie rara di opere che sembrano provenire da un luogo indefinito, sospeso tra la visione e il delirio, e che, una volta lette, cambiano per sempre il modo in cui percepiamo il mondo.

Era il 1969 quando Dick scrisse Ubik, in un’America che stava perdendo il controllo del proprio sogno. Gli assassinii di Kennedy e Martin Luther King avevano squarciato la fede cieca nel progresso, la guerra del Vietnam si trascinava come una ferita aperta, l’uomo stava per mettere piede sulla Luna, e sulla Terra si moltiplicavano i fantasmi di una civiltà in crisi di identità. La controcultura, con le sue utopie e le sue droghe, prometteva di espandere la coscienza, ma finiva spesso per frantumarla.

La televisione e la pubblicità, nuove religioni del tempo, ridefinivano la realtà come spettacolo, come consumo, come illusione luminosa. Philip K. Dick, con il suo sguardo febbrile e visionario, capì prima di tutti che il futuro non sarebbe stato fatto di astronavi, ma di percezioni manipolate, di realtà sovrapposte, di individui smarriti dentro mondi che cambiano senza preavviso.

Ubik è il romanzo che meglio di ogni altro incarna la sua ossessione: la domanda su cosa sia reale, e su chi decida, di volta in volta, che cosa meriti questo nome.

Leggere Ubik significa accettare di non capire subito.

Significa entrare in un universo dove la materia si ribella, il tempo scorre all’indietro, gli oggetti respirano e la morte è solo una forma più lenta di vita. All’inizio sembra una storia di fantascienza come tante: ci sono agenzie che controllano telepati e precog, individui capaci di leggere nel pensiero o di alterare il corso degli eventi, e un protagonista, Joe Chip, che vive in un appartamento talmente automatizzato da dover pagare la porta per poter uscire.

È un dettaglio apparentemente comico, ma racchiude tutto il mondo di Dick: la sensazione che ogni gesto umano sia mediato da un oggetto, da un sistema, da un’entità impersonale che decide quanto costa la libertà. Da lì in poi, il romanzo si apre come un incubo lucido: un’esplosione misteriosa, un gruppo di agenti in missione, e poi il tempo che si inceppa, si piega, si inverte. Gli oggetti tornano a essere vecchi, i giornali cambiano data, le persone ringiovaniscono o invecchiano in un batter d’occhio, e Joe Chip, così come il lettore, non sa più se è vivo o morto, se il mondo che lo circonda è reale o un’eco della coscienza.

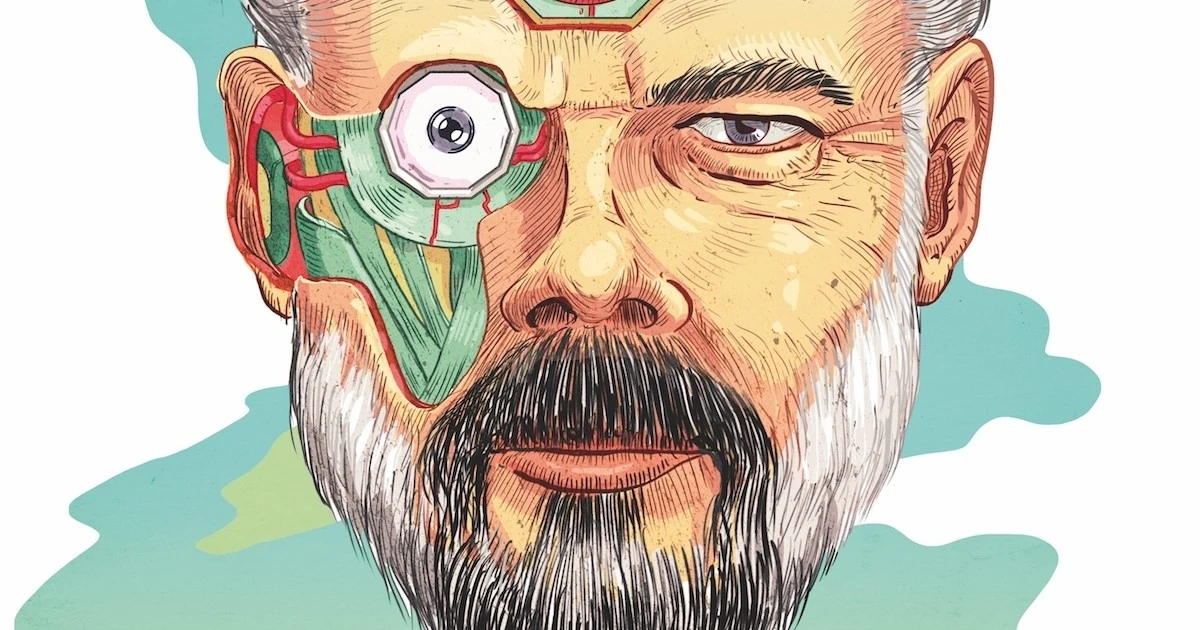

|

| Philip K. Dick |

Dick costruisce la sua narrazione come un labirinto, e ogni pagina è un corridoio che si deforma, un ascensore che scende senza fermarsi, una voce che proviene da un altrove invisibile. Le leggi della fisica cedono, la logica si sbriciola, la realtà si scompone in piani paralleli, e ciò che resta è la sensazione costante di essere intrappolati in un sogno condiviso, in una semi-vita, come quella dei personaggi che comunicano con i morti attraverso il freddo vetro dei criocontenitori.

Ma Ubik non è solo un incubo metafisico.

È un romanzo profondamente umano, attraversato da un dolore silenzioso, da un bisogno disperato di senso. Joe Chip è un uomo qualunque, un lavoratore indebitato, un piccolo ingranaggio di un sistema che non capisce, e la sua lotta contro la dissoluzione del mondo è la stessa che ciascuno di noi affronta ogni giorno: la battaglia per mantenere stabile la propria identità, per riconoscere se stessi nel riflesso che cambia continuamente forma.

Philip K. Dick, in quegli anni, viveva ai margini del mondo letterario e del proprio equilibrio mentale. Scriveva in fretta, sotto anfetamine, con le finestre chiuse e la paranoia come unica compagna. Aveva visioni, parlava di messaggi divini, di esperienze extracorporee, di realtà sovrapposte. Ma in quell’instabilità psichica si nascondeva una lucidità straordinaria. Vedeva con anticipo ciò che il mondo sarebbe diventato: la realtà virtuale, la manipolazione mediatica, la crisi della percezione, la solitudine tecnologica.

Ubik è una profezia in forma di romanzo, un viaggio attraverso l’ansia dell’uomo moderno, un racconto che anticipa la nostra epoca con un’intensità quasi spaventosa. Oggi, quando apriamo lo schermo di uno smartphone e vediamo apparire il nostro riflesso digitale, filtrato e ripetuto all’infinito, non possiamo non pensare ai mondi di Dick, dove la realtà è un contratto temporaneo tra osservatori che non si fidano più dei propri sensi.

Eppure Ubik non è solo disintegrazione. È anche una ricerca della salvezza, una domanda rivolta al mistero. Cos’è Ubik? Un prodotto commerciale? Un dio in forma di spray? Un principio cosmico che tiene insieme il mondo quando tutto si sfalda? Nessuna risposta è definitiva, e tutte sono vere. Ubik è la sostanza che salva, ma anche quella che inganna; è la pubblicità e la redenzione, la merce e il miracolo. È ciò che resta quando tutto il resto crolla. È il nome che diamo alla speranza di continuità. Ogni volta che nel romanzo appare una pubblicità di Ubik, l’ironia diventa preghiera, il linguaggio commerciale si trasforma in liturgia, e il lettore percepisce, sotto la superficie, il battito di un misticismo nascosto, come se dietro la realtà corrotta del consumo ci fosse ancora una scintilla di divino.

Nel 1969, mentre gli Stati Uniti vedevano esplodere la fiducia nella modernità e la fantascienza cercava nuove direzioni, Ubik apparve come un enigma. Troppo strano per essere un bestseller, troppo lucido per essere ignorato. La critica lo accolse con cautela, ma alcuni scrittori capirono subito la portata dell’opera: Thomas Disch lo definì “un manuale per sopravvivere all’universo”, Ursula K. Le Guin parlò di Dick come dell’unico autore in grado di far vacillare la percezione del reale.

Negli anni successivi, il romanzo divenne un culto sotterraneo, letto e amato da generazioni di lettori inquieti, da artisti e registi, da chi cercava nella fantascienza non la fuga, ma la rivelazione. Ridley Scott, ispirandosi a Dick, avrebbe poi girato Blade Runner, e l’eco di Ubik risuona in film come Inception, Matrix, eXistenZ, fino alle serie contemporanee dove la realtà si riscrive di continuo.

Ogni volta che un’opera ci fa dubitare di ciò che vediamo, c’è un frammento di Ubik che agisce in silenzio, come un virus benigno che mette in discussione la stabilità del mondo.

Ciò che colpisce, però, non è tanto la visione futuristica, quanto la malinconia.

Ubik è un romanzo sulla perdita. Perdita di tempo, di memoria, di identità. Ogni personaggio è sospeso tra due mondi, incapace di distinguere ciò che è reale da ciò che è solo residuo, eco, immagine. Eppure, in questa incertezza, c’è una bellezza disperata, un senso di umanità che attraversa la dissoluzione. Joe Chip, circondato da oggetti che regrediscono, continua a cercare il significato, continua a muoversi, a respirare, a tentare di capire. È l’uomo che resiste anche quando il mondo si sfalda, che tiene insieme i frammenti della propria esperienza come si tiene tra le mani una fotografia che sbiadisce.

Philip K. Dick, attraverso di lui, racconta l’essenza stessa dell’esistenza: la continua negoziazione con il tempo, la necessità di credere in qualcosa anche quando tutto intorno perde coerenza.

Oggi, più di cinquant’anni dopo, Ubik ci parla con una forza nuova. Viviamo in un’epoca in cui la realtà è continuamente filtrata, ricreata, simulata. Le immagini ci precedono, le notizie si contraddicono, il tempo digitale è un presente eterno che cancella il passato e moltiplica le versioni del futuro. Ogni giorno abitiamo un universo che somiglia sempre più a quello di Dick: instabile, replicato, reversibile. Eppure, come Joe Chip, continuiamo a cercare un principio che tenga tutto insieme, un senso che resista al collasso. Forse Ubik è proprio questo: la capacità di non smettere di cercare.

Nel mondo di Dick, la verità non è mai fissa, ma sempre mobile, e ogni scoperta è anche una perdita. Forse è questo il segreto della sua scrittura: l’arte di raccontare la precarietà non come condanna, ma come condizione naturale dell’uomo. I suoi mondi che si disgregano non sono soltanto visioni apocalittiche, ma parabole sulla fragilità del reale e sulla necessità di reinventarlo ogni giorno. Dick non cerca risposte, ma esperienze. I suoi personaggi non vincono mai davvero, ma sopravvivono, e in quella sopravvivenza c’è una forma di grazia.

Ubik, alla fine, rimane un mistero. È un romanzo che sfugge, che si trasforma a ogni lettura, che cambia significato come cambia la materia nel suo universo. Ogni volta che lo si apre, è un libro diverso. A volte appare come una satira del capitalismo, a volte come una parabola religiosa, a volte come un incubo metafisico. Ma in tutte le sue forme rimane un racconto sull’uomo e la sua solitudine, sulla paura di svanire, sul bisogno di credere che qualcosa, da qualche parte, resti intatto.

Philip K. Dick morì nel 1982, poco prima dell’uscita di Blade Runner, senza sapere che il mondo lo avrebbe riconosciuto come uno dei profeti della modernità. La sua vita fu segnata da instabilità, allucinazioni, intuizioni mistiche e povertà, ma anche da una fede incrollabile nella scrittura come atto di salvezza. In Ubik, più che in ogni altro suo libro, quella fede si manifesta nella forma di un esperimento narrativo che è anche un atto di resistenza: scrivere per tenere insieme il reale quando tutto si disgrega.

E così, chiudendo Ubik, ci resta addosso la sensazione di aver toccato qualcosa di vivo, qualcosa che respira ancora dentro di noi. Forse non abbiamo capito tutto, ma abbiamo sentito il battito di un mondo che si disfa e si ricompone, che muore e rinasce continuamente. E in quel battito riconosciamo noi stessi. Forse Ubik è solo una parola, o forse è la sostanza che ci tiene uniti quando il tempo si rompe. Forse è il nome che diamo al desiderio di continuità, alla necessità di crederci ancora, anche quando tutto sembra retrocedere verso la polvere.

E così, chiudendo il libro, rimane la sensazione di aver attraversato un mondo che respira, che si sfalda e si rigenera sotto i nostri occhi, un mondo dove ogni oggetto, ogni parola, ogni gesto ha vita propria e ci ricorda la fragilità e la meraviglia dell’esistenza.

Ubik resta lì, sospeso tra realtà e illusione, tra presente e passato, come un filo sottile che lega tutto ciò che crediamo solido e ciò che invece è destinato a svanire. E mentre richiudiamo le pagine, sentiamo che il mondo continua a mutare, che la percezione resta l’unico baluardo di senso, e che leggere significa abitare per un istante l’impossibile, respirare con l’instabile, camminare tra le pieghe del tempo e portare con sé la consapevolezza che nulla è mai davvero fermo, e tutto è ancora possibile.

Nessun commento:

Posta un commento