Ci sono film che si guardano e film che si attraversano.

Alcuni di essi non si limitano a intrattenere, ma diventano esperienze di vita, specchi deformanti nei quali ci riconosciamo, anche nostro malgrado.

C’era una volta in America appartiene a questa seconda categoria.

Non è solo il testamento artistico di Sergio Leone, ma una delle riflessioni più radicali sul tempo, sulla memoria e sull’impossibilità di ricostruire davvero il senso della propria esistenza. È un film che non si lascia contenere, che resiste a ogni tentativo di classificazione: gangster movie, melodramma, elegia, trattato filosofico.

È tutte queste cose insieme e, al contempo, qualcosa di più.

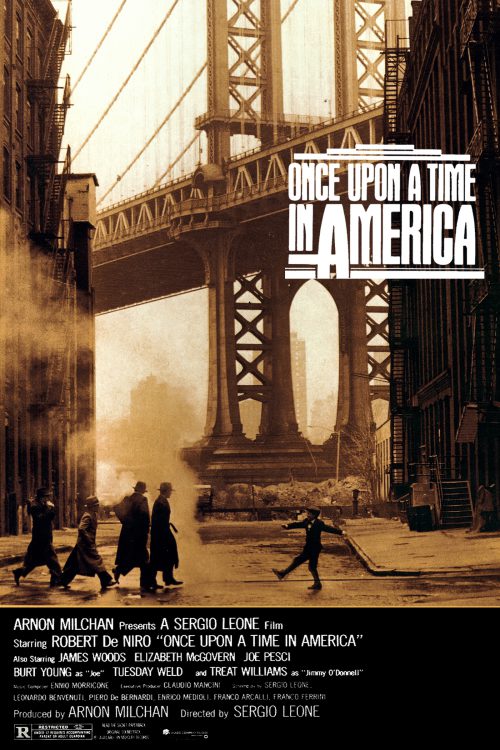

Girato tra il 1982 e il 1983, presentato a Cannes nel 1984 e massacrato nella sua prima distribuzione americana da un montaggio arbitrario imposto dalla produzione, C’era una volta in America è diventato col tempo l’opera-summa di Leone, un regista che già con la trilogia del dollaro e con C’era una volta il West aveva ridefinito i confini del cinema epico. Se in quelle opere aveva raccontato il mito della frontiera, qui affronta il mito americano per eccellenza: l’ascesa e la caduta del gangster, l’uomo che si costruisce e si autodistrugge nel solco di un sogno sempre tradito.

Ma Leone non si limita a costruire un affresco storico sul crimine organizzato. Piuttosto, mette in scena la soggettività fragile e ossessiva di David ''Noodles'' Aaronson (Robert De Niro), un uomo che vive tra i fantasmi, intrappolato nella rete del proprio passato. Attraverso i suoi occhi, il film si trasforma in una riflessione dolente sul rapporto tra realtà e memoria, tra il vissuto e il rimpianto. L’America di Leone non è mai un luogo geografico, ma uno spazio mentale, un territorio della coscienza.

Per comprendere il peso di quest’opera bisogna partire dall’ossessione che la generò.

Sergio Leone scoprì negli anni ’60 il romanzo autobiografico The Hoods di Harry Grey, ex gangster newyorkese e ne rimase talmente colpito da inseguire il progetto per quasi vent’anni.

Negli stessi anni avrebbe potuto dirigere Il Padrino, ma rifiutò, proprio perché già deciso a raccontare la sua storia di gangster, diversa, più intima e radicale.

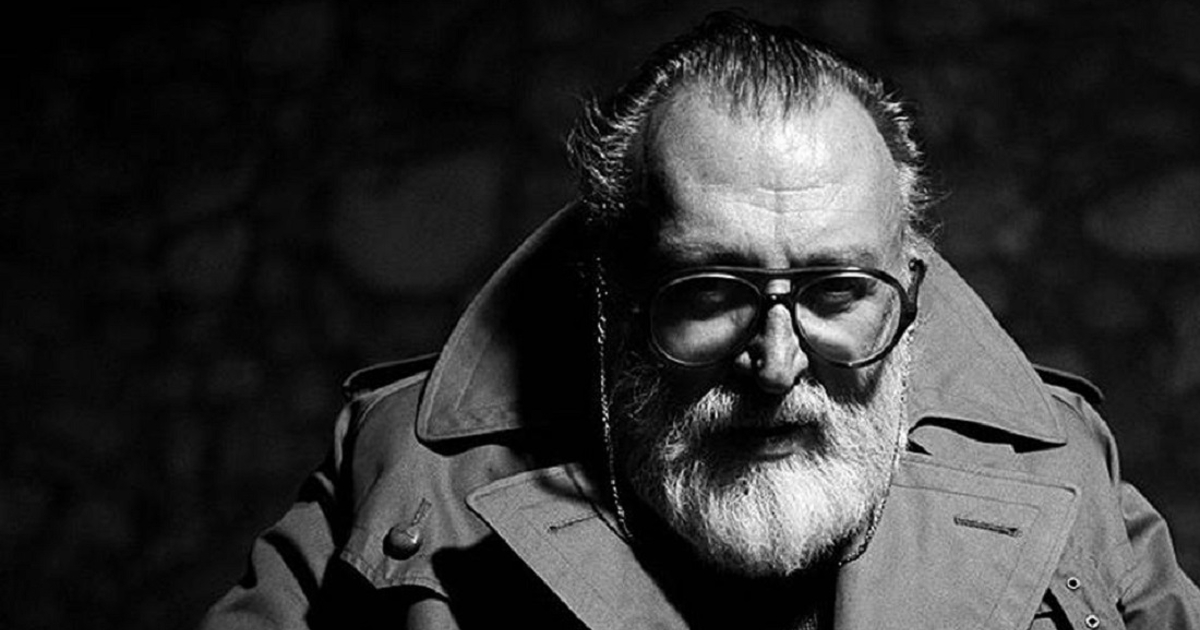

|

| Sergio Leone |

Leone era consapevole che il cinema aveva già restituito molte immagini di mafiosi, di pistoleri urbani e di violenza metropolitana. Ciò che voleva esplorare non era il genere, ma il tempo. Non interessava tanto la cronaca criminale, quanto la dimensione della memoria. Da qui la struttura non lineare, che alterna tre epoche – l’infanzia nel ghetto ebraico di New York negli anni ’20, l’età adulta dei protagonisti negli anni ’30 durante il proibizionismo, e il ritorno del vecchio Noodles negli anni ’60 – in un gioco di flashback e flashforward che dissolve i confini tra ciò che è realmente accaduto e ciò che viene ricordato, o forse immaginato.

Il film diventa così un gigantesco flusso di coscienza, costruito come un labirinto temporale. Leone non racconta semplicemente la vita di un gangster, ma il modo in cui quella vita viene rivissuta dalla mente di un uomo spezzato.

Uno dei simboli chiave del film è l’oppio.

La prima sequenza mostra Noodles che, braccato dalla polizia dopo il tradimento degli amici, si rifugia in un fumeria d’oppio. Lì si abbandona al torpore, e il film si apre come un lungo sogno, un viaggio allucinato nella memoria. Questa cornice fa emergere il dubbio: ciò che vediamo è realmente accaduto o è un flusso di visioni di un uomo drogato che si perde tra ricordi e fantasie?

Leone lascia volutamente aperta la questione. L’America che vediamo potrebbe essere quella dei ricordi distorti di Noodles, un’America interiore. Non a caso l’ultima inquadratura mostra De Niro sorridere mentre è immerso nell’oppio, come se l’intero film fosse stato racchiuso in quel sorriso sospeso, in quella fuga dalla realtà.

Il tempo, dunque, non è un dato oggettivo, ma una percezione fragile, manipolata. Leone riesce a tradurre questa idea in cinema puro, alternando ellissi, ritorni improvvisi, sovrapposizioni temporali. È una narrazione circolare, che non procede ma ruota intorno a un vuoto centrale: la colpa di Noodles, il tradimento, la perdita irreversibile dell’amicizia e dell’amore.

Al centro del racconto c’è la relazione tra Noodles e Max (James Woods), due amici d’infanzia che crescono insieme nel ghetto, scalano il mondo del crimine e infine si dividono. Noodles è il personaggio dell’inerzia, l’uomo che osserva, che si lascia vivere, segnato da un senso di colpa permanente. Max è invece l’uomo dell’azione, ambizioso, spregiudicato, capace di tradire tutto pur di salire sempre più in alto.

La loro relazione è un’allegoria della dialettica tra memoria e potere. Noodles vive nel passato, Max nel futuro. L’uno consuma la propria vita nei rimorsi, l’altro nella brama di potere. Eppure sono inseparabili, perché ciascuno rappresenta lo specchio oscuro dell’altro.

Il loro rapporto culmina nell’ultima, enigmatica sequenza.

Dopo decenni, Noodles incontra Max, ormai ricco uomo politico sotto falsa identità. Max lo invita a ucciderlo, quasi a chiedere di essere liberato dal peso del tradimento. Noodles rifiuta: “Ho smesso di vivere per te, non lo rifarò più”.

Con questa frase non si chiude soltanto un rapporto personale, ma si svela il senso più profondo del film: non c’è redenzione, non c’è catarsi.

Rimane solo il peso insopportabile del tempo.

Accanto all’amicizia virile, Leone mette in scena una delle storie d’amore più tragiche e disturbanti della storia del cinema. Deborah (Elizabeth McGovern, da adulta) è il grande amore di Noodles, la ragazza che sogna di diventare attrice e di fuggire dal ghetto. Ma Noodles, incapace di accettare la distanza tra il sogno e la realtà, finisce per distruggere quell’amore con uno stupro brutale nella celebre sequenza della limousine.

Quella scena, ancora oggi, divide e sconvolge.

Non è una parentesi, ma il punto in cui Leone mostra la definitiva incapacità di Noodles di vivere l’amore. L’ossessione e il possesso annullano il sentimento. Deborah continuerà la sua strada, Noodles rimarrà prigioniero del ricordo. Anche qui il tema è il tempo: l’amore come possibilità mancata, come ferita che non guarisce.

Impossibile parlare di C’era una volta in America senza ricordare la colonna sonora di Ennio Morricone, una delle più memorabili della storia del cinema. Ogni tema musicale diventa un personaggio: il flauto di Pan che accompagna l’infanzia, la struggente “Deborah’s Theme” che scandisce l’amore irrealizzabile, la melodia malinconica di “Once Upon a Time in America” che avvolge l’intero film come un velo di nostalgia.

La musica non accompagna soltanto le immagini, ma le trascende. È il collante che tiene insieme i piani temporali, il filo che lega il passato al presente, la realtà alla memoria.

Senza Morricone, il film sarebbe incompleto.

Con Morricone diventa un poema sinfonico sul tempo e sull’assenza.

Al di là delle vicende personali, il film racconta anche un’America in crisi. È il sogno americano visto dall’altra parte, attraverso gli occhi di immigrati ebrei che cercano di emergere dal ghetto. Ma quel sogno si rivela illusorio: ricchezza e potere conducono solo a corruzione, violenza e perdita.

Leone smonta così l’immaginario costruito da Hollywood sul gangster. Qui non c’è glamour, non c’è epica criminale. C’è invece l’inesorabile disfatta di chi tenta di sfuggire al proprio destino.

L’America non è terra di opportunità, ma una trappola esistenziale.

Quando il film uscì negli Stati Uniti, la produzione tagliò quasi due ore, rimontandolo in ordine cronologico. Ne risultò un pasticcio incomprensibile, che fu stroncato dalla critica e ignorato dal pubblico. Solo la versione integrale presentata in Europa permise di cogliere la grandezza dell’opera.

Col tempo, il film è stato rivalutato fino a diventare un classico assoluto. Nel 2012, la Cineteca di Bologna e la Film Foundation di Martin Scorsese hanno curato un restauro digitale che ha reintegrato alcune sequenze tagliate, restituendo ancora meglio la visione di Leone.

Oggi C’era una volta in America è riconosciuto come uno dei massimi capolavori del cinema mondiale.

Il film è stato spesso letto come il testamento artistico di Leone, e in effetti il regista morì pochi anni dopo, nel 1989, senza poter realizzare il suo sogno successivo, un film sull’assedio di Leningrado. Ma C’era una volta in America contiene già tutto: la riflessione sul tempo, sull’impossibilità di chiudere i conti con la vita, sull’eterno ritorno dei ricordi.

Il sorriso finale di De Niro, sospeso tra la serenità e la follia, è l’immagine con cui Leone ci lascia. È un sorriso che non consola, ma che apre un abisso.

È il sorriso di chi sceglie di rifugiarsi nella memoria, nell’oblio dell'oppio, pur di non affrontare la realtà.

È il sorriso di un’America immaginaria, fatta di sogni infranti e rimpianti eterni.

C’era una volta in America è, in fondo, un film sul rimpianto. Non parla tanto di gangster, quanto di uomini incapaci di liberarsi dal loro passato. È la storia di come la memoria possa diventare una prigione, di come il tempo ci divori senza possibilità di redenzione.

Sergio Leone costruisce un’opera smisurata, quasi cinque ore di cinema che travolgono lo spettatore, lo immergono in un flusso di immagini, suoni e ricordi. È un film che non si dimentica perché parla di ciò che tutti conosciamo: la perdita, il desiderio, la colpa.

La “magnifica ossessione” di Leone era inseguire il tempo e catturarlo sullo schermo.

In C’era una volta in America ci riesce, consegnandoci un film che non appartiene soltanto alla storia del cinema, ma alla storia della coscienza umana.

Nessun commento:

Posta un commento