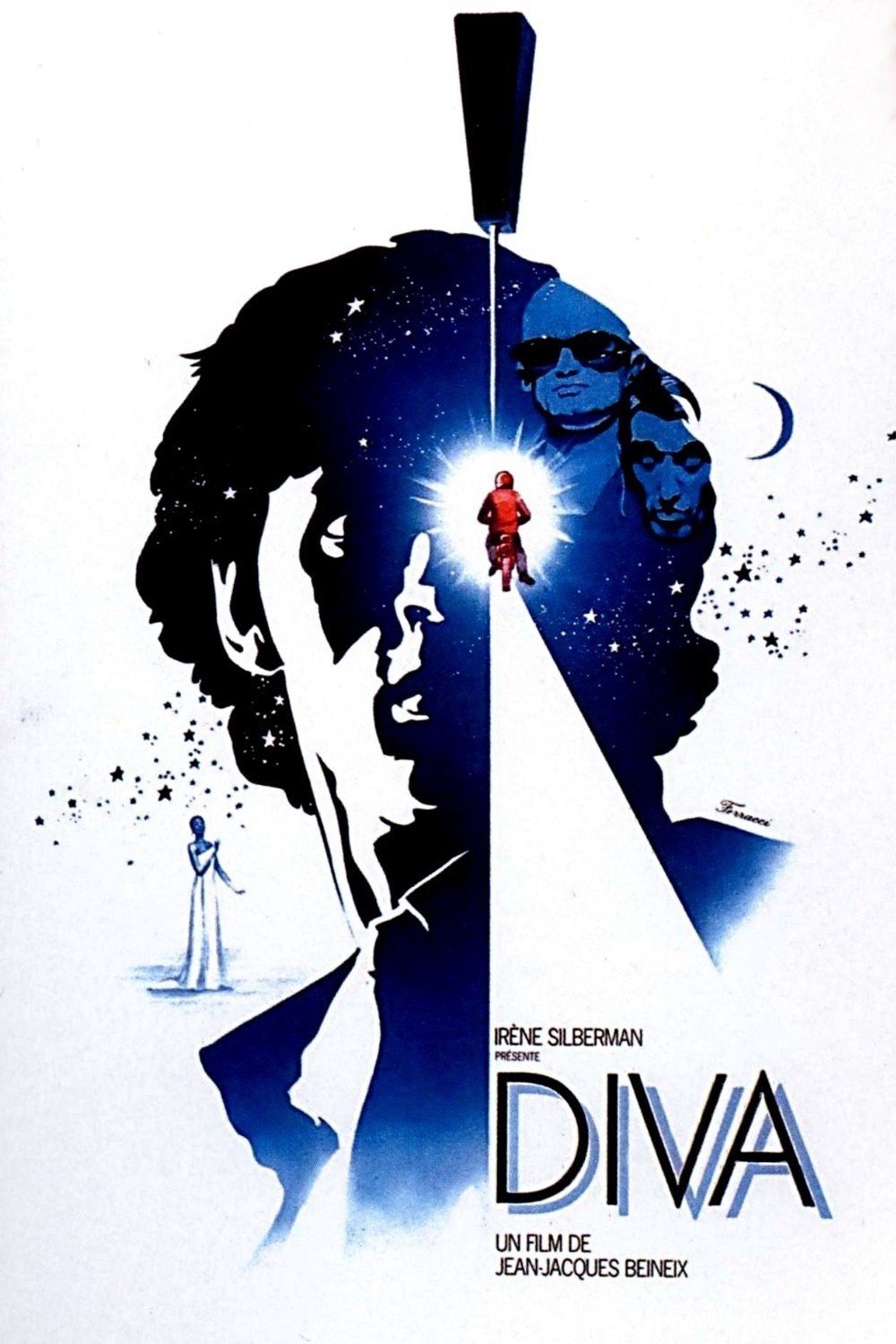

Ci sono film che nascono già con una vocazione al culto, opere che sembrano respirare in un’atmosfera sotterranea, marginale, e che solo col tempo emergono, rivelandosi come autentici capolavori. Diva di Jean-Jacques Beineix, uscito nel 1981, appartiene senza dubbio a questa categoria. È un film che ha fatto epoca senza gridarlo, che ha cambiato la percezione del cinema francese senza volerlo fare esplicitamente, e che ancora oggi resiste con il suo fascino intatto, sospeso tra noir, romanticismo e sperimentazione visiva.

Parlare di Diva significa parlare di una generazione, di un passaggio estetico, di un’ossessione collettiva che negli anni Ottanta avrebbe travolto il cinema europeo. Beineix non era un regista "di sistema". Non era Truffaut, non era Godard, non era neppure Chabrol o Rohmer.

Non proveniva direttamente dalla Nouvelle Vague, ma dal suo crepuscolo, eppure ha saputo scardinare l’immaginario, aprendo la strada a una sensibilità nuova: quella che la critica chiamerà ''cinéma du look'', etichetta che raggruppa lui, Leos Carax e Luc Besson.

Ma ridurre Diva a una semplice anticipazione di quella corrente significherebbe impoverirlo. Il film è un universo a sé, un labirinto di suggestioni che mescola alta e bassa cultura, opera lirica e inseguimenti polizieschi, noir e pop art, bellezza sublime e degrado urbano.

All’inizio degli anni Ottanta, il cinema francese attraversava un momento di transizione.

Gli autori della Nouvelle Vague avevano ormai consolidato le proprie carriere, ma le loro innovazioni linguistiche non bastavano più a esprimere lo spirito di un’epoca segnata dalla disillusione politica e dalla trasformazione tecnologica. Il ’68 era lontano, l’utopia svanita, e il cinema rischiava di cadere nell’accademia o nella televisione. In questo clima arriva Beineix con un film che sembra ignorare i canoni consolidati.

Diva è la sua opera prima, girata a soli 35 anni.

Non ha il rigore intellettuale di Godard né la malinconia letteraria di Truffaut: al contrario, è un’esplosione sensoriale, un’opera che affida tutto al potere dell’immagine e del suono. Non a caso la critica francese inizialmente lo snobba: viene accusato di formalismo, di estetismo vuoto, di eccessiva attenzione al “look” a scapito del contenuto.

Ma sarà proprio quel formalismo, col tempo, a rivelarsi rivoluzionario.

Il pubblico invece lo capisce subito. Diva diventa un caso di culto, non solo in Francia ma anche negli Stati Uniti, dove i cinefili lo accolgono come un’alternativa vitale al cinema da box office. È la dimostrazione che l’immagine, se orchestrata con sapienza, può ancora emozionare e sorprendere senza bisogno di giustificarsi con una retorica ideologica.

La storia è quella di Jules, un giovane postino parigino che ha una passione ossessiva per la lirica e in particolare per la soprano americana Cynthia Hawkins.

Hawkins è celebre non solo per il suo talento, ma per il suo rifiuto ostinato di registrare le proprie performance: la sua arte esiste solo nell’istante dell’esecuzione, è pura presenza. Jules, innamorato della sua voce e della sua persona, decide di registrarla di nascosto durante un concerto. Da questo gesto apparentemente innocuo prende avvio un intreccio narrativo degno del miglior noir. Una prostituta, in fuga dalla polizia corrotta, registra su una cassetta la prova delle malefatte di un commissario. Prima di essere uccisa, infila quella cassetta nella borsa di Jules. Da quel momento il ragazzo si trova inseguito da spietati gangster, da poliziotti corrotti e da mercanti di musica desiderosi di ottenere la registrazione clandestina di Cynthia Hawkins.

Il film intreccia così due ossessioni: l’amore impossibile per l’arte pura, la voce della diva, e la violenza brutale del mondo reale, la corruzione, il crimine, l’inseguimento. Beineix costruisce un labirinto narrativo che tiene insieme il registro lirico e quello poliziesco, senza mai scivolare nel pastiche.

Al centro di Diva c’è un amore che non si consuma, che resta sospeso.

Jules è un personaggio fragile, quasi infantile nella sua purezza. Vive in una soffitta piena di oggetti, di dischi, di ossessioni, come se fosse un collezionista di emozioni. Cynthia Hawkins, al contrario, è figura eterea, irraggiungibile: una diva nel senso etimologico del termine, una “dea” che si sottrae al consumo e alla riproduzione.

Il loro incontro è destinato a restare incompiuto. Jules registra clandestinamente la sua voce, ma non per lucro, bensì per amore, per custodire ciò che altrimenti sarebbe svanito. È un atto di sacrilegio e di devozione allo stesso tempo. In questo paradosso risiede la tensione poetica del film: l’arte come oggetto proibito, da proteggere e tradire nello stesso gesto.

Se Diva è un capolavoro, lo deve anche alla sua straordinaria reinvenzione di Parigi. Beineix filma la città come nessuno prima di lui: non più la capitale romantica dei boulevard illuminati, ma un mosaico di spazi contraddittori.

I magazzini abbandonati, le stazioni della metropolitana, i loft industriali, convivono con i teatri lirici e i caffè eleganti. La scena dell’inseguimento nella metropolitana è rimasta leggendaria: un montaggio serrato, una coreografia visiva che unisce realismo e stilizzazione. Ma anche i momenti di quiete, come le passeggiate notturne o gli interni dell’appartamento, hanno la stessa forza ipnotica. È come se Beineix avesse colto l’anima segreta della città: non quella turistica, ma quella fatta di ombre e riflessi, di architetture che diventano paesaggi interiori.

La critica parlò di ''cinéma du look'' con un certo disprezzo, accusando questi registi di privilegiare l’estetica sulla narrazione. Ma rivedendo Diva oggi, ci accorgiamo che quell’estetismo era in realtà una forma di resistenza. In un’epoca in cui il cinema rischiava di appiattirsi, Beineix rivendicava il diritto all’immagine come esperienza autonoma, come linguaggio capace di generare senso attraverso la bellezza.

Ogni inquadratura di Diva è pensata come un quadro. I colori saturi, i contrasti di luce, i movimenti di macchina creano un universo visivo che non ha nulla di casuale. È un cinema che non chiede scusa per la propria bellezza, che non si nasconde dietro il “realismo” ma osa dichiararsi artificio, spettacolo, sogno.

Non si può parlare di Diva senza soffermarsi sulla colonna sonora. La voce di Cynthia Hawkins, interpretata dalla soprano Wilhelmenia Fernandez, è l’elemento centrale: un’ossessione che guida i personaggi e lo spettatore.

Il celebre “Ebben? Ne andrò lontana” dalla Wally di Catalani diventa il leitmotiv del film, simbolo di una bellezza irripetibile, destinata a svanire. Accanto all’opera lirica, però, troviamo musica elettronica, suoni urbani, rumori amplificati. Beineix costruisce un tessuto sonoro che riflette il contrasto tra il sublime e il quotidiano, tra il sacro e il profano. È un film da ascoltare oltre che da guardare, un’opera che fa della dimensione acustica un elemento narrativo essenziale.

Dal punto di vista narrativo, Diva è un noir postmoderno. Ci sono tutti gli ingredienti: il giovane ingenuo che si trova invischiato in una trama più grande di lui, la femme fatale che porta con sé la cassetta fatale, i gangster spietati, la polizia corrotta.

Ma Beineix non li usa in modo convenzionale: li mescola con ironia e leggerezza, trasformandoli in figure quasi astratte. Il risultato è un noir che non soffoca sotto il peso della tradizione, ma che si reinventa attraverso il colore, la musica e l’estetica pop. È un film che gioca con i generi, ma senza mai cadere nel puro esercizio di stile.

Col tempo, Diva è diventato un film di culto. Ha influenzato registi come Quentin Tarantino, Wong Kar-wai e lo stesso Luc Besson.

Ha anticipato un’estetica videoclip che negli anni Ottanta e Novanta avrebbe dominato non solo il cinema, ma anche la pubblicità e la musica. Ma soprattutto, ha dimostrato che il cinema può essere allo stesso tempo popolare e raffinato, sensuale e intellettuale. Ha aperto uno spazio nuovo, dove l’immagine non deve giustificarsi ma può esistere per la sua stessa bellezza.

Definire questo film un capolavoro significa riconoscerne la capacità di restare vivo, di parlare ancora oggi. È un film che mette in scena l’ossessione dell’arte, il desiderio impossibile di catturare la bellezza e di salvarla dalla caducità del tempo. È un’opera che riflette sulla riproducibilità tecnica, sulla tensione tra l’aura dell’arte e il mercato che vuole ridurla a merce. È un film che non ha paura di essere bello, e che proprio in questo trova la sua verità.

Rivedere Diva oggi significa riscoprire un cinema che osa. Un cinema che non ha paura di essere eccessivo, che non si nasconde dietro il minimalismo o il naturalismo, ma che rivendica il diritto all’immaginazione. È un film che parla di ossessioni, per una voce, per un’immagine, per un gesto, e che diventa esso stesso un’ossessione per chi lo guarda. Forse è questo il segreto di un capolavoro: la capacità di lasciare un segno che non si cancella, di tornare a noi come un ricordo insistente, come una melodia che continua a risuonare nella memoria.

Diva è questo: un film che non si limita a essere visto, ma che si vive e si custodisce come un oggetto prezioso, come un vinile raro, come una voce che non smette di cantare.

Nessun commento:

Posta un commento