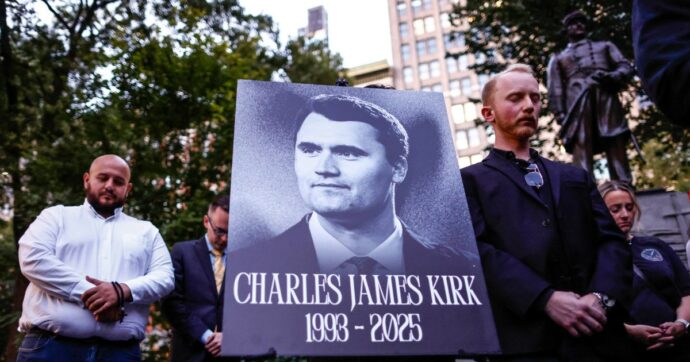

C’è un film che negli ultimi mesi è tornato a perseguitare l’immaginario collettivo americano, un film che Alex Garland aveva concepito come un’allegoria distopica e che oggi appare come una profezia inquietante: Civil War (l'articolo a questo indirizzo https://howl2024.blogspot.com/2024/07/ipotizziamo-che-sleepy-joe-biden-riesca.html). Quando uscì nel 2024 fu accolto come un racconto esagerato, un’iperbole cinematografica che immaginava gli Stati Uniti lacerati da una nuova guerra civile combattuta tra stati ribelli e governo federale. Garland non voleva raccontare un futuro realistico, ma fotografare l’ossessione di un Paese che da anni vive di polarizzazione, odio reciproco, tribalismo politico. Ora però, dopo l’assassinio di Charlie Kirk, la finzione del film sembra aver superato il confine e invaso la realtà. Perché quello che oggi si respira in America non è più solo una divergenza di opinioni, ma una spaccatura ontologica: due Americhe che non condividono più lo stesso linguaggio, che non guardano più gli stessi film, che non si riconoscono negli stessi simboli, che non credono nella stessa idea di futuro.

Nel film di Garland la guerra civile scoppia e le immagini sono quelle di città bombardate, di milizie in uniforme improvvisata, di giornalisti costretti a documentare il collasso democratico mentre cercano di sopravvivere. Nella realtà post-Kirk, il rischio non è meno devastante anche se si presenta con forme diverse, più striscianti, più adatte al tempo della rete: non bombardamenti ma attentati, non colonne di carri armati ma fiumi di disinformazione, non fronti territoriali ma bolle digitali impenetrabili. La guerra civile americana del XXI secolo, se mai dovesse arrivare, sarà ibrida, liquida, fatta di social network e pallottole, di propaganda e massacri improvvisi, di simboli trasformati in armi.

L’omicidio di Kirk ha funzionato da detonatore perché è avvenuto in un terreno già saturo. Alex Garland, nel suo film, aveva intuito che bastava un evento traumatico per accelerare il collasso: un presidente disposto a restare al potere a ogni costo, un sistema politico incapace di contenere le tensioni, una società civile già pronta a schierarsi lungo linee di frattura radicali.

L’America vera non ha bisogno di copiare la sceneggiatura: le linee di faglia sono già visibili, e il sangue di Kirk ha dato loro nuova energia. Per la destra radicale è diventato un martire, una prova che il “vero popolo americano” è sotto attacco da parte delle élite e dei liberal; per una parte della sinistra è solo la scomparsa di una voce tossica, con reazioni spesso ipocrite, a metà tra la condanna formale e la soddisfazione malcelata. Ma è proprio questo corto circuito morale a rendere plausibile il salto verso lo scenario immaginato da Garland: quando la morte politica diventa morte reale, quando l’avversario non è più un concorrente ma un nemico esistenziale, il passo successivo è la violenza sistemica

La differenza tra il film e la realtà è che nel film esistono ancora fronti chiari, eserciti improvvisati, stati che si ribellano contro Washington. Nella realtà non ci sarebbe alcun fronte: la guerra civile sarebbe una serie di esplosioni frammentate, attentati, massacri improvvisi nelle scuole e nei centri commerciali, milizie che occupano temporaneamente edifici governativi, città paralizzate da scontri locali. Sarebbe più vicina alla “strategia della tensione” che l’Italia ha conosciuto negli anni Settanta che non alla guerra civile americana del 1861. Ma l’effetto sarebbe lo stesso: un Paese che implode dall’interno, che perde fiducia nelle proprie istituzioni, che non riesce più a distinguere tra verità e menzogna. Garland lo aveva capito: il cuore della guerra civile non è la violenza in sé, ma la dissoluzione del patto democratico, il crollo della fiducia reciproca. Quando i cittadini non credono più che le regole valgano per tutti, la guerra civile è già iniziata, anche se non ci sono ancora carri armati in strada.

Il problema è che oggi gli Stati Uniti non hanno più un linguaggio comune. Nel film i giornalisti protagonisti cercano di documentare ciò che accade, ma ogni immagine diventa subito arma di propaganda, ogni foto è interpretata in modo opposto dai due schieramenti. È esattamente quello che succede ora: le stesse immagini dell’assassinio di Kirk vengono lette come prova del martirio o come conseguenza delle sue stesse provocazioni. Non esiste una verità condivisa, esistono solo narrazioni contrapposte.

|

| Kirsten Dunst "Civil War" |

In questo senso, la guerra civile americana è già cominciata nel campo simbolico: due realtà parallele che non si toccano, che non si riconoscono, che non possono più essere ricomposte. Garland ci mostrava questo attraverso il caos dei reporter che rischiavano la vita pur di “raccontare la verità”: ma cosa significa verità in un Paese dove ogni informazione è contestata, dove i media tradizionali sono accusati di manipolazione e le piattaforme digitali sono infestate da fake news?

Eppure, nonostante l’eco del film, la realtà resta diversa. Una vera guerra civile richiederebbe organizzazione, catene di comando, logistica, risorse: elementi che al momento mancano. Quello che esiste è piuttosto una frammentazione di violenza potenziale. Gruppi paramilitari che si addestrano nei boschi, estremisti armati pronti a colpire da soli, hacker che minano la sicurezza informatica, politici che soffiano sul fuoco dell’odio.

È una guerra civile latente, intermittente, senza dichiarazione ufficiale. Alex Garland la mostrava in forma di esplosione totale, ma la realtà potrebbe essere peggiore: una lenta corrosione che dura anni, che logora le istituzioni, che normalizza l’uso della violenza politica. Una guerra civile senza battaglie ma con un numero infinito di piccole guerre che sommate fanno il collasso

Il culto delle armi rende tutto più pericoloso. Negli Stati Uniti ci sono più pistole che persone: un dato che Garland ha trasformato in immagini di milizie armate che pattugliano le città distrutte. Ma fuori dallo schermo la situazione non è meno inquietante.

Basta un leader carismatico che decida di cavalcare l’omicidio di Kirk per lanciare un appello alla “resistenza armata” contro i nemici interni, e il salto dall’odio digitale alla violenza reale diventerebbe inevitabile. Già dopo il 6 gennaio 2021 si era visto che una parte della popolazione è pronta a usare la forza per contestare i risultati democratici.

Il film ci mostrava la Casa Bianca come obiettivo finale dei ribelli: nella realtà, bastano pochi edifici governativi assaltati, poche città messe a ferro e fuoco, per trasmettere la sensazione che il Paese sia fuori controllo.

Il rischio, quindi, non è tanto quello di rivivere la guerra civile del 1861, con stati secessionisti e fronti territoriali, quanto quello di entrare in una “guerra civile 2.0” come suggeriva Garland: una guerra diffusa, decentralizzata, combattuta con le armi ma anche con gli algoritmi, con i droni e con le fake news, con le bombe artigianali e con i deepfake. Una guerra che non avrebbe bisogno di dichiarazioni ufficiali né di governi ribelli, perché si combatterebbe dentro le menti, nei feed dei social, nelle conversazioni quotidiane.

In questo senso, Civil War era un monito: non un racconto del futuro, ma una lente per leggere il presente. E l’assassinio di Kirk è il segnale che quel presente si sta trasformando in qualcosa di più oscuro

Quali scenari ci attendono allora? Lo scenario ottimistico è quello in cui l’America reagisce come i protagonisti del film speravano di fare con le loro immagini: mostrando l’orrore per fermarlo. In questo scenario, l’omicidio di Kirk diventa l’occasione per un ritorno alla moderazione, per un rafforzamento delle istituzioni, per una riflessione collettiva sul pericolo dell’odio. Lo scenario intermedio è quello che Garland in qualche modo già raccontava: un Paese che non collassa del tutto ma che vive anni di guerra strisciante, di violenze sporadiche, di delegittimazione costante.

Lo scenario pessimistico è quello che il film mostrava con brutalità: una discesa in un baratro in cui la democrazia si dissolve e il Paese diventa un mosaico di territori in guerra, con i giornalisti come ultimi testimoni impotenti di un disastro annunciato. La differenza è che il film si concludeva, mentre la realtà non concede titoli di coda. Nel finale di Civil War Alex Garland ci mostrava i giornalisti entrare nella Casa Bianca devastata, mentre fuori i ribelli facevano giustizia sommaria del presidente, simbolo di un Paese imploso su se stesso. Era un’immagine volutamente estrema, un’allucinazione cinematografica. Eppure, se osserviamo oggi l’America dopo l’assassinio di Charlie Kirk, quella scena assume la forza di un presagio. Non perché domani vedremo carri armati davanti al Campidoglio, ma perché la logica che porta a quel fotogramma è già in moto: l’incapacità di credere ancora nelle regole comuni, il disprezzo reciproco elevato a sistema, la morte trasformata in spettacolo mediatico, la verità ridotta a merce di propaganda.

È come se la realtà stesse lentamente riempiendo di colore ciò che Garland aveva dipinto in grigio e rosso artificiale. La domanda non è più se la guerra civile americana sia possibile, ma se non sia già iniziata sotto forma di una malattia che corrode il tessuto civile dall’interno. E come in quella scena finale, potremmo scoprire che non c’è nessuna epica, nessuna redenzione, nessun lieto fine: solo il rumore assordante di un Paese che, incapace di riconciliarsi, sceglie di spararsi addosso mentre il mondo intero osserva in silenzio.

Nessun commento:

Posta un commento