Alcune opere cinematografiche non si limitano a raccontare una storia, ma ricostruiscono un intero immaginario, dissolvono i confini del reale e affondano le mani nella sostanza viva della contemporaneità.

Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson appartiene con decisione feroce a questa categoria, e lo fa sin dai primi minuti, quando la musica di Jonny Greenwood prende il controllo dell’atmosfera e la piega in una direzione che non è soltanto emotiva, ma anche politica, psicologica, quasi esistenziale, come se la partitura fosse un secondo narratore nascosto nelle pieghe del film, un controcanto inquieto che illumina e rovina, consola e tormenta, si allarga e si restringe seguendo i movimenti invisibili dei personaggi e della storia, trasformando ogni scena in un nodo di tensione che vibra anche quando sembra quieta, perché nulla in questo film è davvero quieto, nulla resta immobile, nulla si accontenta di essere semplice illustrazione di una trama.

Greenwood scolpisce un mondo dove gli archi sono lame, i sintetizzatori sono cicatrici sonore, e le rare aperture melodiche sembrano arrivare da un passato che non tornerà. È una colonna sonora che precede l’immagine, che la annuncia e la tradisce, e che prepara il terreno a un film che non vuole accompagnare lo spettatore: vuole scuoterlo.

Così comincia Una battaglia dopo l’altra, con un suono che non è un’introduzione, ma un avvertimento.

Il film si apre senza preamboli, senza spiegazioni, senza il tempo di ambientarsi. Pat Calhoun/Bob Ferguson/Rocketman, interpretato da un Leonardo DiCaprio in stato di grazia, si muove nell’oscurità insieme a Perfidia, incarnata da una magnetica Teyana Taylor, e agli altri militanti del French 75, il gruppo rivoluzionario di cui fa parte.

Non si tratta di un flashback, non è un frammento del passato che riaffiora: è il presente della storia, il suo punto d’origine, un punto che già brucia. I protagonisti stanno liberando un gruppo di immigrati detenuti in un centro governativo della California, e Anderson filma l’azione con una lucidità che non concede eroismi, con un occhio che non cerca mai la retorica. C’è movimento, ma non spettacolo; c’è tensione, ma non enfasi; c’è un senso di giustizia, ma non c’è compiacimento.

Questa scena iniziale stabilisce immediatamente il tono di tutto il film: un mondo dove ogni gesto politico è anche un gesto disperato, dove la rivoluzione è sempre sul punto di crollare, dove le vittorie sono piccole e fragili, e dove ciò che conta non è vincere, ma respirare abbastanza a lungo da continuare a combattere. Di Caprio dà al suo personaggio una stanchezza che non è debolezza, ma memoria. È un uomo che ha visto troppe cadute e che continua ad andare avanti perché fermarsi significherebbe morire, non nel senso biologico del termine, ma in quello più profondo, quello morale, quello che riguarda l’identità, il senso di sé, il senso del mondo.

La scena della liberazione non è solo un incipit narrativo, è una dichiarazione politica e cinematografica. Anderson non rende romantica la lotta, ma non la distanzia nemmeno. Non c’è ironia, non c’è sarcasmo, non c’è superiorità autoriale. C’è un rispetto assoluto per la complessità storica e umana di ciò che sta filmando. Perfidia, con la sua energia elettrica, è il contrappunto ideale a Bob. Là dove Bob porta il peso della memoria, Perfidia porta la carica esplosiva del presente. Taylor interpreta il personaggio con una forza che non è solo fisica, ma interiore. Ogni suo movimento è un atto di volontà. Ogni sguardo è un frammento di rabbia trattenuta. Il duo funziona perché non è mai ridotto a schema: non sono il leader e la guerriera, non sono la mente e il braccio.

Sono due forme diverse di resistenza che convivono nello stesso spazio, spesso scontrandosi, spesso sostenendosi, sempre cercando un modo di sopravvivere.

Dopo la fuga, il film apre altri orizzonti narrativi senza rallentare. Anderson costruisce Una battaglia dopo l’altra come un mosaico di microstorie che si intrecciano con un’abilità che ricorda i suoi film più corali, ma con una densità politica più vicina allo spirito di Thomas Pynchon, autore di quel Vineland al quale il film fa più volte riferimento anche se non in maniera ostentata.

A differenza del libro, non c’è l’ombra della paranoia come gioco intellettuale, ma come condizione naturale dell’America contemporanea. Non c’è l’indagine sul controllo sociale come teoria, ma come esperienza quotidiana. La California di Anderson è una terra spezzata, divisa fra la memoria delle utopie degli anni Settanta e la brutalità securitaria del presente.

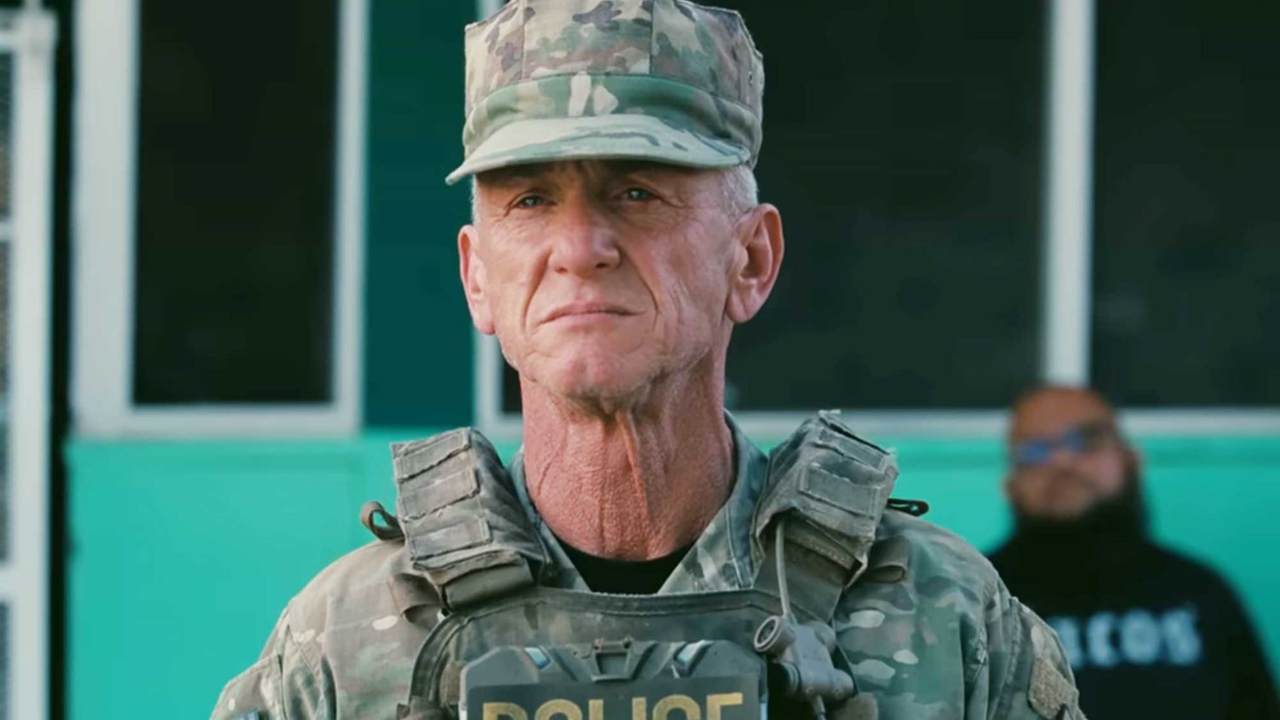

È in questo spazio che si muove il colonnello Steven J. Lockjaw, interpretato da un Sean Penn che ritrova una ferocia che sembrava sopita. Il suo Lockjaw è un suprematista carismatico e terribile, un uomo che incarna la violenza sistemica con un’intelligenza glaciale. Penn non esagera mai. Non alza la voce. Non urlerebbe nemmeno se gli crollasse il mondo addosso. La sua minaccia è la calma. Il suo potere è la sicurezza assoluta di essere dalla parte giusta, nel senso più oscuro del termine.

La dinamica tra Lockjaw e Bob è una delle linee di tensione più affascinanti del film. Non c’è un vero duello, non c’è una sequenza in cui i due si fronteggiano direttamente per lunghi minuti, ma c’è una guerra di presenza. Ogni volta che Lockjaw appare in scena, la realtà sembra piegarsi. Ogni volta che Bob lo sfiora, la storia vibra. Anderson lavora sull’idea di antagonismo come influenza, non come scontro fisico.

È un meccanismo narrativo che richiede una grande maturità attoriale e che qui funziona anche grazie alla potenza di DiCaprio, che offre una delle interpretazioni più intense della sua carriera. Il suo Bob non è un leader nato, non è un eroe, non è nemmeno un idealista puro. È un uomo pieno di dubbi che decide di restare comunque.

Ed è questo che lo rende così credibile.

Benicio Del Toro, in un ruolo meno centrale ma decisivo, porta nel film una gravità sporca, una saggezza distorta, quasi animalesca. È il personaggio che conosce tutte le cadute possibili e che continua a muoversi come se il baratro fosse un compagno inevitabile. Regina Hall offre un controcanto equilibrato, misurato, ma sempre emotivamente incisivo. Chase Infiniti, nel ruolo della figlia di Bob, è la rivelazione del film: il suo personaggio non è un semplice espediente emotivo, ma un punto di rottura che mostra il prezzo umano delle scelte politiche. Anderson ha sempre saputo lavorare con i giovani attori, ma qui raggiunge un livello di precisione che ricorda la sua direzione in The Master o Magnolia.

|

| Chase Infiniti |

Mentre la trama si espande, la narrazione mantiene un ritmo nervoso e fluido. Anderson evita la struttura in atti riconoscibili. Preferisce un flusso continuo, un movimento che alterna momenti contemplativi a esplosioni improvvise, come se la storia fosse una lunga corsa interrotta solo da attimi di respiro che non sono mai davvero pacifici. Le musiche di Greenwood accompagnano questo ritmo con una sapienza quasi chirurgica. Non c’è mai un tema troppo riconoscibile, mai un leitmotiv insistito. Ci sono variazioni, costruzioni, stratificazioni che emergono e scompaiono, come pensieri intrusivi che si affacciano mentre il film procede verso la sua conclusione.

Lo stile di Anderson è qui più pulito che in passato, ma non è minimalista. È un cinema che non cerca di essere elegante, ma inevitabile. La macchina da presa non esibisce virtuosismi, e proprio per questo ogni movimento è più incisivo. La fotografia ha un equilibrio che ricorda certe immagini di Gordon Willis, ma con una vibrazione contemporanea, fatta di luci al neon che si scontrano con ombre profonde. Ogni scena è un territorio morale, un luogo dove i personaggi devono scegliere se essere ciò che credono o ciò che gli conviene.

Man mano che il film avanza, il tema della memoria diventa centrale. Anderson sembra suggerire che la vera battaglia non sia contro lo Stato, contro le milizie, contro i poteri forti, ma contro l’oblio.

La rivoluzione fallisce quando dimentica se stessa.

L’America fallisce quando rimuove le proprie colpe.

Gli individui falliscono quando smettono di guardare in faccia ciò che li ha formati.

Bob è un personaggio intrappolato tra ciò che ha vissuto e ciò che teme di vivere ancora. Perfidia è il futuro che rifiuta di essere addomesticato. Lockjaw è il passato che vuole diventare eterno. La figlia di Bob è la possibilità di rompere il ciclo.

Il climax del film arriva senza spettacolarità, ma con una pressione crescente che diventa quasi insostenibile. Anderson evita il trionfo, evita la tragedia pura, evita le soluzioni nette. Sceglie una conclusione ambigua che non lascia lo spettatore nel dubbio come esercizio intellettuale, ma come conseguenza naturale del mondo che ha costruito.

Una battaglia dopo l’altra è un film che non vuole risolvere la storia.

Vuole solo raccontare il modo in cui la storia continua a ripetersi, come un’onda che ritorna sempre, più lenta o più violenta, ma sempre pronta a colpire.

|

| Sean Penn |

Quando arrivano i titoli di coda, non c’è catarsi. C’è una sensazione di aver attraversato un territorio complesso, pericoloso, in parte familiare e in parte sconosciuto.

È il territorio dell’America di oggi.

È il territorio del cinema di Anderson.

È il territorio della nostra epoca.

Una battaglia dopo l’altra non è il film perfetto, non vuole esserlo.

È il film necessario.

Ed è anche, con ogni probabilità, il miglior film dell’anno.

Nessun commento:

Posta un commento