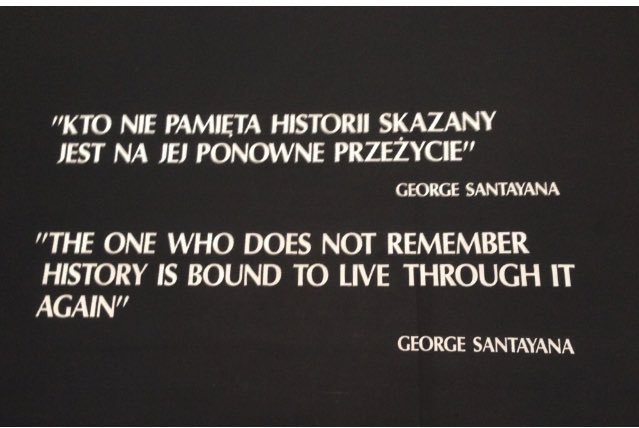

All'ingresso del campo di concentramento di Dachau vi è un monumento sul quale, in polacco e in inglese, è riportata la frase di George Santayana "Chi non ricorda la storia è condannato a riviverla".

Al di là dell'incontrovertibilità di questa affermazione, quantomai attuale visti conflitti attuali, occorre dire che in alcuni casi la storia sceglie vie davvero bizzarre per attuare le proprie "vendette", colpendo attori che, pur non avendo direttamente operato nella sua "evoluzione", sono direttamente collegati agli originari ideatori.

Tempo fa, costretto in un letto d'ospedale per necessari controlli, nel leggere il bel libro di Benjamin Labatut "Quando abbiamo smesso di capire il mondo", mi sono imbattuto nella storia di Fritz Haber.

Fritz Haber nacque nel 1868 a Breslavia da una facoltosa famiglia ebraica che possedeva manifatture di colorante. Proprio per questo gli fu imposto di studiare chimica, materia per cui si dimostrò estremamente portato. A cavallo dei due secoli Haber, assieme al collega Carl Bosch, studiò un metodo per sintetizzare artificialmente l’ammoniaca (che ha formula NH3), risolvendo così un gigantesco problema: produrre in quantità e a basso costo fertilizzanti per rinforzare un’agricoltura che non stava al passo con la crescita demografica e garantire così una produzione alimentare adeguata.

Per questa scoperta, nel 1918 gli venne assegnato il premio Nobel.

Amico personale di Albert Einstein, Haber era un fervente nazionalista, desideroso ogni oltre misura di inserirsi a pieno titolo nell'elite, non solo scientifica, della Germania, tanto da convertirsi al cristianesimo, diventando inoltre uno dei più accesi sostenitori della partecipazione alla I Guerra Mondiale.

Haber, arruolato ufficialmente col titolo di capitano (era solito indossare l’uniforme in laboratorio), si dedicò anima e corpo alla missione di usare la sua scienza per aiutare lo sforzo bellico tedesco. Perfezionò la sintetizzazione dell’ammoniaca e la usò per la produzione di composti chimici necessari all’industria bellica. Non è esagerato affermare che, senza il suo contributo, la Germania non sarebbe stata in grado di sostenere lo sforzo bellico per così tanti anni di guerra: il blocco navale imposto dall’Intesa aveva infatti tagliato il rifornimento di materie prime strategiche.

Ma il più orrendo e sconvolgente contributo di Haber fu la guerra dei gas. Molte altre nazioni avevano già tentato invano di applicare la chimica alla guerra. Haber fu il primo ad avere successo. Egli decise di usare il cloro che, rilasciato in aria, si legava all’idrogeno a formare il letale acido cloridrico che, inalato in quantità sufficiente, bruciava i polmoni e portava alla morte.

Il 22 aprile 1915, nel tardo pomeriggio, nei pressi della cittadina belga di Ypres, Haber coordinò il primo attacco verso truppe nemiche (francesi) con l’impiego di 6 mila bombole d’acciaio caricate con 150 tonnellate di cloro, su un fronte di circa sei chilometri, causando circa 5.000 morti nello schieramento alleato nel giro di dieci minuti]. Il gas colpiva i polmoni e gli occhi causando problemi respiratori e cecità. Essendo più denso dell'aria, il gas tendeva a raccogliersi sul fondo delle trincee, forzando gli occupanti ad abbandonarle.

I primi ad essere colpiti furono i soldati delle truppe coloniali algerine della 45ª Divisione, in seguito anche quelli dell'87ª Divisione territoriale francese. I sopravvissuti abbandonarono le posizioni in massa, lasciando una breccia di sei chilometri nella linea del fronte.

Come sostenuto da molti, l’attacco di Ypres segnò il vero e proprio inizio del Novecento. In quella modalità d’attacco, infatti, era contenuta in nuce la matrice di tutte le forme di terrorismo che avrebbero caratterizzato il dopoguerra e l’epoca che stiamo angosciosamente vivendo.

Fu un successo straordinario, inatteso anche dai tedeschi. Haber ottenne gloria, incarichi ed onori senza precedenti.

Per meglio comprendere la figura di Haber va evidenziato che, al ritorno dal fronte, litigò violentemente con la moglie, Clara Immerwahr, anch’ella ebrea convertita e chimica ma, al contrario del marito, di tendenze pacifiste e progressiste.

Questa, forse inorridita per le gesta del consorte, il 2 maggio del 1915 si suicidò usando la pistola d’ordinanza del marito, morendo tra le sue braccia. Ma Haber non permise che tale tragico evento potesse intralciare la sua scalata sociale, ripartendo immediatamente per il fronte, per organizzare l'attacco chimico contro le truppe russe.

Dopo la guerra, Haber continuò le sue ricerche e si concentrò nel settore degli insetticidi. In particolare, diede un importante contributo allo sviluppo dello Zyklon B, il gas che venne poi utilizzato dai nazisti per la "soluzione finale".

Con l’ascesa del nazionalsocialismo, nonostante la sua conversione al cristianesimo, la situazione si fece critica per Haber, tant'è che egli, nel 1933, fu costretto a fuggire dalla Germania, rifugiandosi in Gran Bretagna, per poi tentare l'anno successivo di raggiungere la Palestina assieme ad altri ebrei rifugiati.

Morì durante il viaggio.

Sembra un paradosso il fatto che possa essere stato un ebreo a ideare il gas contenuto in quelle migliaia di barattoli trovati dai soldati che per la prima volta entrarono nei campi di Auschwitz, Dachau e che erano stati utilizzati per sterminare un numero di persone che la ragione ancora oggi fa a fatica a immaginare.

E Moro? Cosa ha a che vedere con Fritz Haber e lo Zyklon B?

Apparentemente nulla, se non il fatto che egli, forse più del chimico tedesco, può dirsi vittima di sue passate azioni.

Torniamo indietro nel tempo: è lunedì 17 dicembre 1973, poco prima delle 13.

Tra l’area transiti e la piazzola delle partenze dell’aeroporto di Fiumicino, un commando di cinque terroristi palestinesi, prende alcuni ostaggi e attacca un Boeing della PanAm che si trova sulla pista in attesa di partire.

I terroristi gettano all’interno del velivolo alcune bombe a mano, devastandolo e massacrando orribilmente trenta passeggeri, a cui si aggiungono poi altre vittime uccise mentre fuggono con nove ostaggi a bordo di un altro Boeing della Lufthansa, che fa tappa ad Atene per rifornimenti.

Il bilancio complessivo dell’azione è di 32 vittime, di cui 6 italiane.

In cambio del rilascio degli ostaggi, i terroristi ottengono di atterrare in Kuwait e di essere consegnati all’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), che li sottopone a un processo interno, davanti a un tribunale presso il Cairo.

L’Italia non chiede incredibilmente la consegna dei terroristi, né allora, né successivamente, e la vicenda viene successivamente fatta sprofondare ben presto nel silenzio, quasi certamente per ragioni di opportunità politica, come avverrà più volte nel corso degli anni successivi.

Solo negli anni immediatamente precedenti alla caduta del muro di Berlino, a seguito di un'inchiesta su un traffico d'armi tra le Brigate Rosse e l'OLP, iniziò ad affiorare l'esistenza di un accordo, poi denominato Lodo Moro, con il quale il Governo Italiano, con Mariano Rumor Presidente del Consiglio e Moro come Ministro degli Esteri, garantiva ai palestinesi, aiutati da gruppi eversivi italiani, libertà di passaggio di armi ed esplosivi sul proprio territorio nazionale, mentre i palestinesi garantivano a loro volta di non colpirla con attentati, ad eccezione degli interessi USA e israeliani.

Fu lo stesso Aldo Moro, in una delle sue lettere, scritte nel 1978 durante il sequestro da parte delle BR, e rese pubbliche ovviamente solo molti anni dopo, a confermare l'accordo.

Egli infatti scriveva: «[...] Bisogna pur ridire a questi ostinati immobilisti della D.C. che in moltissimi casi scambi sono stati fatti in passato, ovunque, per salvaguardare ostaggi, per salvare vittime innocenti. Ma è tempo di aggiungere che, senza che almeno la D.C. lo ignorasse, anche la libertà (con l'espatrio) in un numero discreto di casi è stata concessa a palestinesi, per parare la grave minaccia di ritorsioni e rappresaglie capaci di arrecare danno rilevante alla comunità. E, si noti, si trattava di minacce serie, temibili, ma non aventi il grado d'immanenza di quelle che oggi ci occupano. Ma allora il principio era stato accettato. La necessità di fare uno strappo alla regola della legalità formale (in cambio c'era l'esilio) era stata riconosciuta. Ci sono testimonianze ineccepibili, che permetterebbero di dire una parola chiarificatrice. E sia ben chiaro che, provvedendo in tal modo, come la necessità comportava, non si intendeva certo mancare di riguardo ai paesi amici interessati, i quali infatti continuarono sempre nei loro amichevoli e fiduciosi rapporti. [...]».

Paradossale davvero pensare che lo statista possa essere stato ucciso da un'arma che egli stesso ha contribuito a mettere nelle mani del suo esecutore.

La Storia contiene ogni senso, e proprio per questo è insensata.

(Elias Canetti)

Nessun commento:

Posta un commento