|

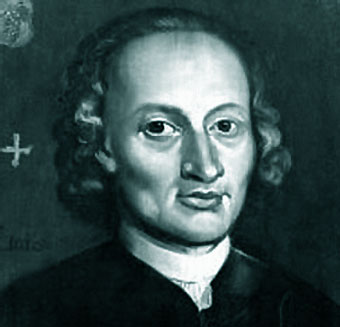

| Johann Pachelbel (1653 - 1707) |

C’è una melodia che attraversa i secoli con la grazia di un sussurro eterno.

Un'armonia discreta, ma implacabile, che si insinua nella memoria collettiva con l’eleganza di un incantesimo.

Il Canone in Re maggiore di Johann Pachelbel è una di quelle rarità nella storia della musica: un brano che, pur affondando le radici nel Barocco più rigido e formale, riesce a parlare con voce limpida anche al cuore di chi vive nell’era del digitale, della velocità, del rumore.

In un mondo in cui il consumo musicale è spesso rapido e superficiale, il Canone ci impone uno stato di ascolto diverso: rallentato, contemplativo, quasi meditativo.

È una musica che non urla, non si esibisce, non sovrasta, ma che conquista.

Con dolcezza.

Con grazia.

La storia di questo pezzo è altrettanto misteriosa quanto la sua potenza espressiva. Rimasto nell’ombra per secoli, riscoperto nel XX secolo e poi diventato uno dei brani più celebri al mondo, il Canone di Pachelbel è oggi un fenomeno trasversale: attraversa cerimonie nuziali e colonne sonore, si presta a infinite riletture pop, elettroniche, minimaliste, eppure mantiene intatta la sua struttura originaria. Come un mandala musicale che può essere smontato e ricomposto senza perdere la sua sacralità.

Questo articolo è un omaggio a questo miracolo chiamato Canon in D.

Un viaggio tra storia e reinvenzione, tra filologia e magia, tra pentagrammi e sogni.

Johann Pachelbel nacque a Norimberga nel 1653 e fu, per gran parte della sua vita, un musicista stimato ma tutto sommato secondario nel panorama del barocco tedesco. Organista, maestro di cappella, compositore prolifico di musica sacra, Pachelbel fu una figura ben integrata nel tessuto culturale del suo tempo. La sua influenza fu tutt’altro che trascurabile: si dice che abbia avuto un certo ruolo anche nella formazione del giovane Johann Sebastian Bach, dal momento che insegnò al fratello maggiore di quest’ultimo, Johann Christoph.

Ma per lungo tempo il nome di Pachelbel è rimasto in ombra. A differenza dei grandi giganti barocchi come Händel, Vivaldi, o lo stesso Bach, la sua produzione non venne riscoperta nel periodo romantico, e fu in larga parte dimenticata.

Eppure, nel silenzio dei secoli, una delle sue composizioni più semplici e perfette stava preparando la sua rinascita.

Il Canone e Giga in Re maggiore per tre violini e basso continuo fu probabilmente composto tra il 1680 e il 1690.

Non è chiaro per quale occasione, né quale fosse il suo destino iniziale.

La partitura originale è sopravvissuta in un singolo manoscritto, oggi conservato nella Biblioteca Nazionale di Berlino. Niente lasciava presagire che quel brano, strutturato come un esercizio scolastico sui canoni imitativi, potesse un giorno conquistare il mondo.

Per comprendere la magia del Canone, bisogna prima immergersi nella sua struttura. Il termine canone in musica indica una composizione basata sull’imitazione stretta di una voce da parte di una o più voci successive. Nel caso del Canone in Re maggiore, tre violini entrano uno dopo l’altro suonando la stessa melodia, ma a distanza di due misure, costruendo un gioco di specchi armonico che si sviluppa sopra un basso ostinato, cioè una progressione di otto accordi ripetuti all’infinito:

Re Maggiore - La Maggiore - Si Minore - Fa Diesis - Sol Maggiore - Re Maggiore - Sol Maggiore - La Maggiore

Questa progressione, apparentemente semplice, è in realtà la chiave del fascino ipnotico del brano. È un ciclo armonico chiuso, che si ripete ossessivamente ma che, grazie alla sovrapposizione dei violini e alle loro variazioni ornamentali, si trasforma in un viaggio emotivo. Ogni ritorno degli accordi suona familiare, ma non mai identico. È una danza tra ripetizione e variazione, tra simmetria e sorpresa.

Il basso continuo, spesso affidato al violoncello e al clavicembalo nelle esecuzioni barocche, tiene il brano ancorato alla terra, mentre le linee dei violini si intrecciano come filamenti di luce. L’effetto è quello di un’elica musicale, quasi un DNA sonoro che replica se stesso all’infinito.

Per oltre due secoli, il Canone di Pachelbel restò un’opera dimenticata. Venne riscoperto solo nel XX secolo, grazie al lavoro di alcuni musicologi e, in particolare, grazie alla registrazione dell’orchestra Jean-François Paillard del 1968, che trasformò il brano in un fenomeno internazionale. In questa versione, molto più lenta e romantica rispetto alla prassi barocca, il Canone venne presentato con arrangiamenti orchestrali morbidi e vellutati, adatti ai gusti del pubblico contemporaneo.

La magia venne così riaccesa.

Da quel momento in poi, il Canone in Re Maggiore cominciò a vivere una nuova vita. Entrò nel repertorio di ogni ensemble di archi, fu suonato nei matrimoni, nei funerali, nei film, nelle pubblicità. Divenne un simbolo di solennità e bellezza, ma anche di comfort emotivo.

La sua prevedibilità ciclica, invece di annoiare, rassicurava.

Negli anni ’70, il Canone cominciò anche a uscire dai confini della musica classica. Venne rielaborato in versioni pop, rock, reggae. Nel 1980 i Trans-Siberian Orchestra lo reinterpretarono in chiave metal. Ma la versione più radicale, più eterea e affascinante è probabilmente quella proposta da Brian Eno nel suo pionieristico album Discreet Music del 1975.

È davvero difficile valutare appieno l’enorme influenza che Brian Eno ha avuto, e continua ad avere, non solo sulla musica ambient e sperimentale, ma su tutto l'intero panorama musicale.

Fondatore dei Roxy Music, collaboratore di David Bowie, Talking Heads e U2, Eno è stato soprattutto un esploratore di spazi sonori alternativi. Discreet Music rappresenta un punto di svolta nella sua carriera e nella storia della musica: un disco concepito non per essere ''ascoltato'' nel senso tradizionale, ma per ''esistere'' nello spazio, come un elemento architettonico, artistico o atmosferico.

Nel lato B dell’album, Eno propose tre variazioni sul Canone di Pachelbel, affidandole all’ensemble The Cockpit Theatre, per l'occasione diretto da Gavin Bryars (che contribuì anch'egli all'arrangiamento dei brani).

Le tre versioni, intitolate Fullness of Wind, French Catalogues e Brutal Ardour, sono lente, rarefatte, quasi disarticolate. I motivi originali sono presenti, ma trasfigurati: il tempo è dilatato, gli archi sembrano sospesi in un’eterno riverbero.

È come se il Canone venisse osservato attraverso un vetro smerigliato, o ascoltato da una stanza lontana.

In questa visione, Eno non omaggia soltanto Pachelbel: lo trasporta in un’altra dimensione. Il barocco si fonde con il minimalismo, con l’ambient, con l’idea di una musica che non serve a impressionare ma ad abitare lo spazio.

È il Canone come meditazione, come respiro, come tempo che si fa spazio.

Negli anni ’80 e ’90, il Canone in Re Maggiore diventò una presenza costante nella cultura popolare. La sua struttura armonica è stata usata da centinaia di brani pop. Solo per citarne alcuni:

- Go West dei Pet Shop Boys (che già era un adattamento dei Village People) si basa quasi interamente sulla progressione del Canone.

- Don’t Look Back in Anger degli Oasis riprende la struttura armonica di Pachelbel.

- Basket Case dei Green Day segue la stessa linea di accordi, sebbene in un contesto punk.

- Coolio, Vitamin C, persino Celine Dion: tutti, consapevolmente o meno, hanno fatto uso del Canone.

Il Canone di Pachelbel è quindi uno dei brani più ''riutilizzati'' nella storia della musica. Ma qual è il suo segreto? Perché questa progressione armonica continua a funzionare dopo oltre 300 anni?

Una possibile risposta è psicologica.

La progressione di accordi Re Maggiore - La Maggiore - Si Minore - Fa Diesis - Sol Maggiore - Re Maggiore - Sol Maggiore - La Maggiore genera un senso di equilibrio e di risoluzione che il cervello umano trova naturalmente gratificante.

È come se, ascoltandola, ci sentissimo ''a casa''. Le melodie che si intrecciano sopra questo schema offrono invece una componente di sorpresa, di sviluppo narrativo. È l’equilibrio perfetto tra stabilità e cambiamento, tra ordine e libertà.

In questi giorni caratterizzati da caos e incertezze, il Canone funziona come una bussola interiore. Non è un caso che sia così amato nei momenti rituali, matrimoni, nascite, commemorazioni, in cui il tempo si sospende e abbiamo bisogno di un appiglio.

Pachelbel, forse inconsapevolmente, ha composto non solo un pezzo musicale, ma un archetipo emotivo.

Un codice di bellezza universale.

In un’epoca che fagocita tutto e dimentica in fretta, il fatto che un brano scritto nel XVII secolo possa ancora commuovere, ispirare, e persino far ballare milioni di persone è un piccolo miracolo. Il Canone in Re Maggiore di Johann Pachelbel ci ricorda che la vera arte non ha tempo, non ha scadenza.

È una sorgente sotterranea che riemerge ogni volta in forme nuove, ma con la stessa acqua pura.

E allora ascoltiamolo di nuovo.

In una chiesa o in cuffia, in una sala da concerto o in streaming.

Ascoltiamolo come si ascolta il silenzio: con gratitudine, con rispetto. Perché in quel ciclo di accordi, in quella danza tra le voci, c’è qualcosa che va oltre la musica. C’è la possibilità di ritrovare un ordine, una pace, un respiro.

Anche solo per qualche minuto.

Anche solo per la durata di otto accordi.

Nessun commento:

Posta un commento