''Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Ma il problema non è la caduta. È l’atterraggio.''

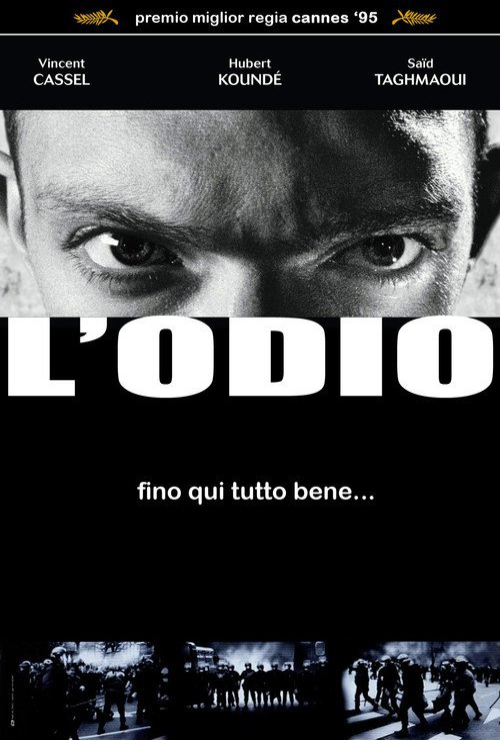

Con questa frase, che scorre inesorabile, come un rosario laico della disfatta, si apre e si chiude L’Odio (La Haine, 1995), il film manifesto di una generazione condannata a sopravvivere nel ventre molle delle banlieue parigine, tra disillusione, rabbia e senso d’abbandono. Mathieu Kassovitz, allora appena ventisettenne, mette in scena un’opera folgorante, girata in uno splendido bianco e nero, che è insieme atto d’accusa, requiem sociale e urlo politico. Un film che brucia ancora, dopo quasi trent’anni, con la stessa urgenza di allora.

Per capire L’Odio, bisogna prima guardare fuori dallo schermo. La Francia degli anni ’90 è un Paese spaccato in due: da una parte, il centro vetrinizzato di Parigi, la grandeur repubblicana, il miraggio dell’égalité; dall’altra, le periferie dimenticate, le banlieue ghetto, gli enormi casermoni popolari dove si accalca una popolazione giovanile in gran parte figlia dell’immigrazione, senza lavoro, senza prospettive, e soprattutto senza voce.

Negli anni precedenti all’uscita del film, si susseguono le rivolte urbane, le accuse di violenze e abusi da parte della polizia, i morti ammazzati durante arresti, inseguimenti, interrogatori. Kassovitz scrive L’Odio il giorno dopo la morte del giovane zairese Makomé M’Bowolé, ucciso con un colpo di pistola alla testa mentre era sotto custodia.

Non si tratta di ispirazione, ma di necessità.

Il film diventa così una risposta viscerale, una forma di controinformazione visiva, un gesto di cinema militante nell’epoca in cui la militanza sembrava essersi estinta.

Mathieu Kassovitz

La narrazione è semplice, ma densa come una miccia in tensione. Dopo una notte di scontri tra giovani della banlieue e la polizia, tre amici, Vinz (Vincent Cassel), Said (Saïd Taghmaoui) e Hubert (Hubert Koundé), si muovono per 24 ore tra le macerie morali della loro esistenza.

Il loro amico Abdel è in coma, pestato dalla polizia. La notizia è ovunque, i media la cavalcano, la tensione cresce. Vinz, il più rabbioso, trova una pistola persa da un agente. ''Se Abdel muore, io ammazzo un poliziotto'', dice.

È la promessa della vendetta, è l’ombra della catastrofe che incombe.

I tre vagano senza meta, dalla banlieue a Parigi centro e ritorno, cercando risposte, occasioni, forse una via d’uscita. Ma il film non offre redenzioni, né catarsi.

Solo l’implacabile attesa dell’inevitabile.

Kassovitz costruisce tre personaggi che incarnano, in modi diversi, il fallimento dell’integrazione e il cortocircuito dell’identità francese post-coloniale.

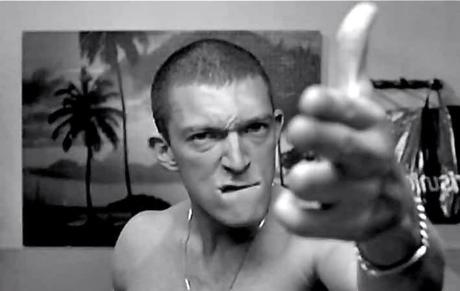

Vinz, ebreo ashkenazita, è un giovane furioso, cresciuto a suon di rap e film americani, impregnato di odio e desiderio di riscatto virile. Il suo modello è Travis Bickle di Taxi Driver; si specchia nella violenza come fosse l’unico linguaggio possibile.

Hubert, di origini africane, è il più riflessivo, fa boxe, sogna di andarsene, ma sa che la trappola è ovunque. È l’anima critica, il filo di razionalità in un mondo isterico.

Said, di origine maghrebina, è il collante tra i due, il giullare amaro, spesso vittima e testimone, sarcastico e disperato.

La loro amicizia è vera, ma segnata da una condanna implicita: in un sistema che li ha cresciuti come cittadini di serie B, non c’è fratellanza che tenga.

Il bianco e nero di Kassovitz non è un vezzo estetico, ma una dichiarazione politica. Toglie ogni distrazione cromatica, accentua i contrasti, trasforma i volti in maschere tragiche, i palazzi in carcasse di cemento, i corpi in ombre. La macchina da presa si muove con nervosismo, con improvvisi zoom e movimenti di gru mozzafiato, come nell’inquadratura che plana sulla banlieue o in quella che si avvita intorno ai protagonisti.

È cinema che pulsa, che sanguina.

La colonna sonora, dosata ma incisiva, mescola rap francese, reggae, DJ Cut Killer che campiona Sound of da Police di KRS-One e Je ne regrette rien di Edith Piaf in un remix che è già, di per sé, un manifesto culturale.

È la Francia spezzata che si rimescola nel beat, nel ritmo della rabbia.

''Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Ad ogni piano si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene…''

La frase ricorrente è una delle più potenti metafore mai portate sullo schermo. Parla della società francese che ignora la caduta, che non vuole vedere l’impatto, che si consola con la continuità apparente, mentre tutto va in pezzi.

La polizia è una presenza costante, opprimente, spesso invisibile ma pronta a colpire. Non si tratta di demonizzare, ma di denunciare un rapporto tossico, irrisolto, tra Stato e periferia. L’Odio non è contro la polizia in quanto tale: è contro un sistema che legittima l’abuso, che criminalizza la povertà, che alimenta la spirale della violenza.

Il finale, che è una vera e propria deflagrazione narrativa, è un colpo allo stomaco.

Lo spettatore viene costretto a guardare la realtà senza alibi, senza filtri, senza possibilità di fuga.

È un cinema che non consola, non salva, non sublima.

Solo testimonia.

Alla sua uscita, L’Odio scosse profondamente l’establishment francese. Presentato a Cannes, vinse il premio per la miglior regia. Jacques Chirac, allora sindaco di Parigi, lo attaccò. Alain Juppé, premier, si sentì in dovere di commentarlo. La polizia protestò. Il dibattito impazzò.

Mathieu Kassovitz divenne, suo malgrado, il portavoce di una generazione senza portavoce.

Oggi, L’Odio è parte integrante della memoria collettiva francese. Viene proiettato nelle scuole, studiato nei corsi universitari, citato nei documentari. Ma soprattutto, continua a essere attuale. Ogni volta che un giovane muore per mano delle forze dell’ordine, ogni volta che le banlieue esplodono, ogni volta che i politici parlano di violenza gratuita senza mai interrogarsi sulle cause, il film torna a vivere, come una ferita aperta.

Nel 2023, la morte di Nahel Merzouk, 17 anni, algerino, ucciso dalla polizia a Nanterre, ha scatenato rivolte di proporzioni enormi.

Le immagini, le urla, gli incendi, i volti dei giovani in lacrime sembravano usciti direttamente da L’Odio.

Ma la tragedia è che stavamo guardando la cronaca, non il cinema.

In un’epoca in cui molti registi scelgono la via della neutralità o della metafora, Kassovitz abbraccia la frontalità. L’Odio è un atto politico, ma non ideologico. Non è un trattato, non è un film didascalico. È una bomba narrativa costruita con precisione e amore per il cinema.

I riferimenti sono molteplici: Do the Right Thing di Spike Lee (a cui Kassovitz rende omaggio in più punti), Taxi Driver, Arancia Meccanica, ma anche il neorealismo italiano e la Nouvelle Vague.

Tuttavia, L’Odio ha una voce tutta sua, una lingua nuova, che si nutre di slang, di silenzi, di sguardi. È un film che ascolta i suoi personaggi, che li ama anche quando non li assolve.

Guardare oggi L’Odio significa guardarsi dentro. Significa chiedersi in che tipo di società vogliamo vivere. Significa, soprattutto, non distogliere lo sguardo.

Non è solo un film sulla Francia.

È un film sull’Occidente intero, sui suoi margini, sulle sue bugie.

È un film sull’odio che genera odio, sulla spirale che si autoalimenta.

Ma è anche un film sull’amicizia, sull’umanità che sopravvive nei luoghi più bui, sui sogni che nonostante tutto resistono.

Il suo valore non sta solo nella sua potenza cinematografica, che è straordinaria, ma nella sua capacità di restare vivo, urgente, necessario. Ogni fotogramma è un graffio. Ogni battuta è una scheggia. Ogni silenzio è un’accusa.

E alla fine, mentre scorrono i titoli di coda, resta quella voce, che ritorna, ostinata:

''Il problema non è la caduta. È l’atterraggio.''

Siamo ancora in caduta libera.

E il suolo si avvicina.

Filmografia essenziale per approfondire:

Do the Right Thing (Spike Lee, 1989)

La battaglia di Algeri (Gillo Pontecorvo, 1966)

Banlieue 13 (Pierre Morel, 2004) – per la spettacolarizzazione delle periferie

Les Misérables (Ladj Ly, 2019) – erede diretto di L'Odio

Athena (Romain Gavras, 2022) – cinema incendiario contemporaneo

Les Princes (Tony Gatlif, 1983) – sulla vita dei Rom in Francia

Nessun commento:

Posta un commento