Una parola magica di tre lettere: dici “Eno” e si apre un mondo.

Anzi: un mondo di mondi, un caleidoscopio vitruviano fatto di suoni, immagini, visioni, intuizioni, affabulazioni. Una carriera che attraversa almeno sei decadi e che ancora non dà segni di cedimenti; una galassia di pubblicazioni, collaborazioni, produzioni così fitta di stelle e pietre miliari da dare più di un capogiro. Contrariamente a quanto sarebbe stato logico pensare, pur consapevole di trovarmi ad affrontare un personaggio e una storia di enorme spessore, invece di provare a sintetizzare, scelgo la via più dura: seguire puntualmente tutta la cronologia di una delle carriere artistiche più dense della storia non solo del rock, ma della Musica tutta.

Parafrasando il suo cognome, partiamo per una completa e elaborata degustazione: questa è vera ENOlogia!!

Brian Peter George Eno nasce il 15 maggio 1948 a Woodbridge, una cittadina del Suffolk attorniata a pochi chilometri da due grandi basi aree militari dell’Air Force: la situazione determina i primi diretti contatti del giovane Brian con Elvis e il rock & roll, il doo-wop e il rhythm & blues, mentre è l’eccentrico zio Carl che lo avvicina all’arte moderna.

Prime fascinazioni: Little Richard e Mondrian.

Primo disco acquistato, a nove anni: Get A Job, dei Silhouettes.

Di famiglia working-class cattolica, padre postino da tre generazioni, madre fiamminga, dopo aver frequentato il St. Joseph’s College di Birkfield, nella vicina Ipswich (il liceo, gestito dall’Ordine di Jean-Baptiste de la Salle, incoraggiava gli alunni ad adottarne il nome: da qui il roboante Brian Peter George St. John le Baptiste de la Salle Eno), nel 1964 Brian si iscrive alla piccola Scuola d’Arte di Ipswich, diretta in maniera anticonvenzionale da Roy Ascott (già insegnante di Pete Townshend a Ealing; l’ascolto del 45 giri My Generation degli Who, portato nel college di Ipswich dall’orgoglioso Ascott nel 1965, rappresenta un altro momento sconvolgente per Eno).

Da un altro insegnante-artista, Tom Phillips, viene iniziato al culto di Silence, il trattato di John Cage del 1961, scoprendo il filone dei minimalisti americani (Terry Riley, La Monte Young, Steve Reich, Morton Feldman).

L’11 giugno 1965 troviamo Brian con la sua ragazza Sarah Grenville, dalla quale avrà una figlia, Hannah, nel 1967, alla Royal Albert Hall di Londra, per il reading di poesia First International Poetry Incarnation, con i beat Allen Ginzberg, Gregory Corso e Lawrence Ferlinghetti, happening in grado di richiamare 8.000 aspiranti bohémiens inglesi, uno dei momenti clou della formazione della controcultura britannica degli anni Sessanta.

La frequentazione della piccola ma attivissima scena avanguardistica di Londra, ispirata all’approccio concettuale di Cage, porta Eno, che non aveva mai imparato a suonare uno strumento, a focalizzare i suoi interessi artistici verso le potenzialità dei registratori magnetici.

Dal 1966 al 1969 Eno prosegue gli studi presso la Winchester School of Art: in questo periodo si registrano una serie di performance sperimentali, tentativi di fusione tra rock e avanguardia con le band Maxwell Demon e Dandelion and The War Damage, l’acquisto della prima chitarra elettrica, e la pubblicazione, in edizione limitata a 25 copie, del saggio Music for Non-Musician.

Nel 1969 Brian si separa da Sarah e si trasferisce a Londra.

Tra il 1970 e il 1971, messa a punto un’immagine androgina sempre più estrema, Eno partecipa alle attività di vari ensemble sperimentali come la Scratch Orchestra e la bislacca ma geniale Portsmouth Sinfonia, composta da musicisti e non-musicisti e capeggiata da Gavin Bryars , ma l’esperienza che cambierà la sua carriera e la sua vita si chiama Roxy Music.

Nel dicembre 1970, sul treno della linea Bakerloo, Brian Eno si imbatte casualmente in Andy Mackay, oboista gallese conosciuto circa due anni prima in occasione di una performance alla Student Union dell’Università di Reading e con il quale si era scoperto condividere interessi e passioni verso Cage, Feldman e l’album The Velvet Underground & Nico.

Mackay è alla ricerca di qualcuno che aiutasse la band nella quale aveva da poco cominciato a militare a registrare delle demo: Brian Eno entra quindi all’inizio del 1971 nel progetto ancora in fieri capitanato da Bryan Ferry come assistente tecnico, ma presto passa alla funzione di “manipolatore di suoni”.

Il ruolo di Eno, chiamato così, senza nome proprio, per evitare confusioni tra Bryan e Brian, è originariamente simile a quello che aveva Pete Sinfield nei King Crimson, intervenendo dall’esterno a filtrare e trattare i suoni della band attraverso il synth VCS3 di proprietà di Mackay, trovando poi spazio sul palco come contraltare, eccentrico e sopra le righe, della figura più schiva e proto-dandy del leader Ferry.

Mentre i Roxy Music prendono forma e acquistano sempre maggiore personalità distintiva, c’è tempo per Bryan Ferry di tentare di diventare il cantante dei King Crimson e per Brian Eno di sonorizzare il cortometraggio d’avanguardia Berlin Horse di Malcolm Le Grice, proseguire saltuariamente la collaborazione con la Portsmouth Sinfonia, partecipare alle registrazioni, di Matching Mole’s Little Red Record, secondo album del gruppo di Robert Wyatt e Bill MacCormick prodotto da Fripp, e sperimentare con quest’ultimo le potenzialità del tape delay , registrando nel settembre del 1972 i 21 minuti di The Heavenly Music Corporation.

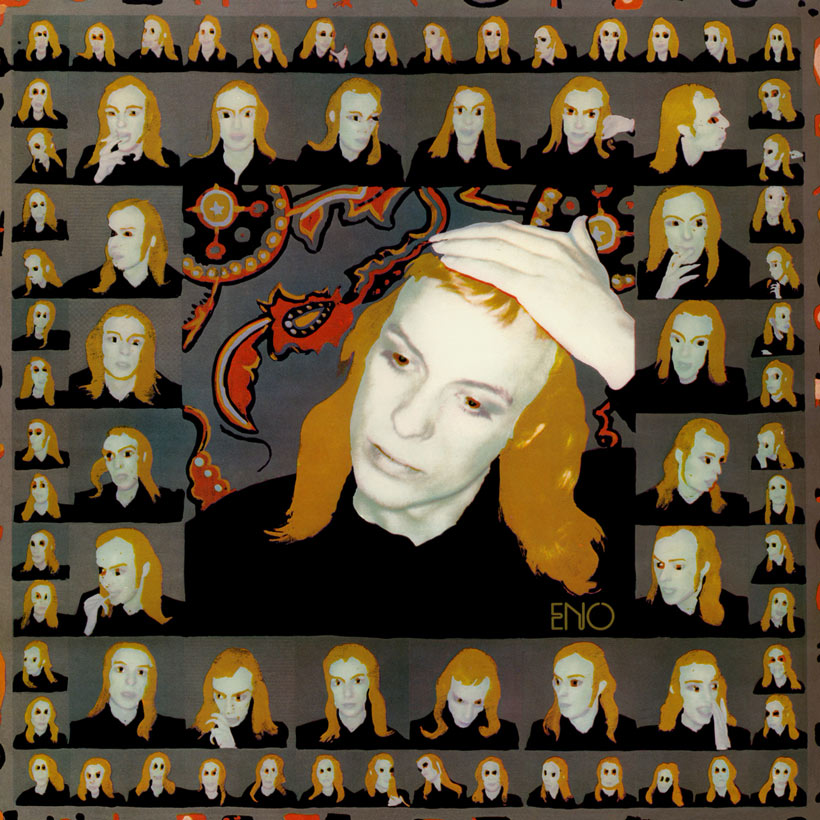

Malgrado il successo pressoché immediato dell’innovativa proposta stilistica prog-glam-rock dei Roxy Music, Eno esce dal gruppo dopo solo due – fondamentali – album (il secondo, For Your Pleasure, viene pubblicato nel marzo del 1973).

|

| Roxy Music |

Le gelosie tra l’introverso leader Bryan, autore di tutte le canzoni, e il più esuberante Brian, dotato di invidiabili qualità di performer sul palco e fuori dal palco, come affascinante affabulatore nelle interviste e infaticabile collezionatore di groupies, acquistano progressivamente rilevanza per esplodere nel luglio del 1973: Eno lascia il gruppo, pur rimanendo nella stessa casa discografica, la Island.

I primi passi della nuova carriera solista di Eno si concretizzano con la pubblicazione di (No Pussyfooting), album attribuito a Fripp & Eno e pietra miliare di ciò che poi sarà definito (dallo stesso Eno) musica ambient.

Il gioco di specchi della cover descrive il contenuto del disco: le frasi della chitarra di Fripp si rincorrono e si accatastano senza fine nel lato A, primo risultato di ciò che qualche anno dopo diventeranno i frippertronics, mentre si appoggiano su un tappeto sintetico di VCS3 per il lato B. L’album, sperimentale senza risultare ostico, ma così anticonvenzionale da essere suonato interamente al contrario nell’anteprima radiofonica a causa degli inconsapevoli tecnici della BBC che non avevano riavvolto il nastro che avevano appena ricevuto, viene pubblicato nel novembre 1973, solo pochi giorni prima di Here Come The Warm Jets, primo vero album solista di Eno.

Per la registrazione, avvenuta a settembre, delle dieci canzoni dell’album, vengono chiamati tra gli altri ancora Fripp, Bill MacCormick, John Wetton, Paul Rudolph (già nei Pink Fairies, e poi negli Hawkwind), Simon King (Hawkwind), Michael “Busta Cherry” Jones al suo debutto discografico, e i "roxyani" Phil Manzanera, Andy Mackay e Paul Thompson.

L’idea di fondo era quella di dare spazio alle singole individualità dei musicisti, valutarne in corso d’opera gli effetti e prendere decisioni sul momento: lo studio di registrazione diventa così uno “strumento in divenire”.

I testi vengono composti a partire dalla musica, lavorando sui significanti più che sui significati. Il risultato finale gode della frizione tra avanguardia e art-glam rock, con riferimenti velvetiani e concessioni pop. A Eno i credits attribuiscono voce, Snake guitar, laringe elettrica, sintetizzatore, e “trattamento” degli altri strumenti. La fine del 1973 vede Brian Eno produrre, sfruttando la sua popolarità, il folle album Portsmouth Sinfonia Plays The Popular Classics, nel quale l'altrettanto folle combo, con lo stesso Brian al clarinetto, si produce in cacofoniche versioni di opere di Grieg, Tchaïkovski, Beethoven, Rossini, Strauss.

La parte centrale del 1974 è segnata dal progetto di un live con Kevin Ayers e due nuovi acquisti della Island, John Cale e Nico. Il concerto, a cui partecipa anche Robert Wyatt, paralizzato dalla vita in giù a seguito della rovinosa caduta dell’anno prima, alle percussioni, e Mike Oldfield alla chitarra, si tiene al Rainbow Theatre il 1° giugno, e il disco che ne viene tratto (June 1, 1974, uscito ventisette giorni dopo) testimonia l’ottima forma degli eccentrici campioni dell'etichetta .

Ottimi ulteriori frutti del periodo di interscambi artistici sono Fear di John Cale, per il quale Eno figura come executive producer insieme a Phil Manzanera, The End… di Nico, prodotto da Cale e con potenti interventi di Eno e Manzanera, e il meno noto ma non meno interessante Lady June’s Linguistic Leprosy, album prodotto da Kevin Ayers nel quale le parole della poetessa June Campbell Cramer sono avvolte da un eccentrico manto musicale, e dove la presenza di Eno è più che palpabile.

Prima di concentrarsi sul suo secondo lavoro “pop”, Brian trova inoltre il tempo di intervenire nella realizzazione di The Lamb Lies Down On Broadway dei Genesis: il suo contributo, definito nelle note di copertina come "enossificazione", emerge soprattutto nella strumentale Silent Sorrow In Empty Boats e in The Grand Parade of Lifeless Packaging.

L'album Taking Tiger Mountain (By Strategy) viene registrato a settembre del 1974 e pubblicato a novembre. Oltre al titolo, preso da una serie di cartoline di un’opera maoista trovate per caso in un negozio di San Francisco, numerosi riferimenti alla Cina si possono rinvenire in varie canzoni dell’album, a partire dal brano iniziale Burning Airlines Give You So Much More, ispirata vagamente ad un disastro aereo.

Più compatto e quindi meno imprevedibile di Here Come The Warm Jets, l’album mantiene l’approccio dadaista ai testi e l’atteggiamento anticonvenzionale: spiccano l’altro valzer sghembo di Back in Judy’s Jungle, il sintetico, infinito groove di The Great Pretender, il protopunk di Third Uncle, la China My China nella quale sembra davvero di ascoltare, con qualche anno di anticipo, i Talking Heads di Fear of Music, e la serena chiusura di Taking Tiger Mountain.

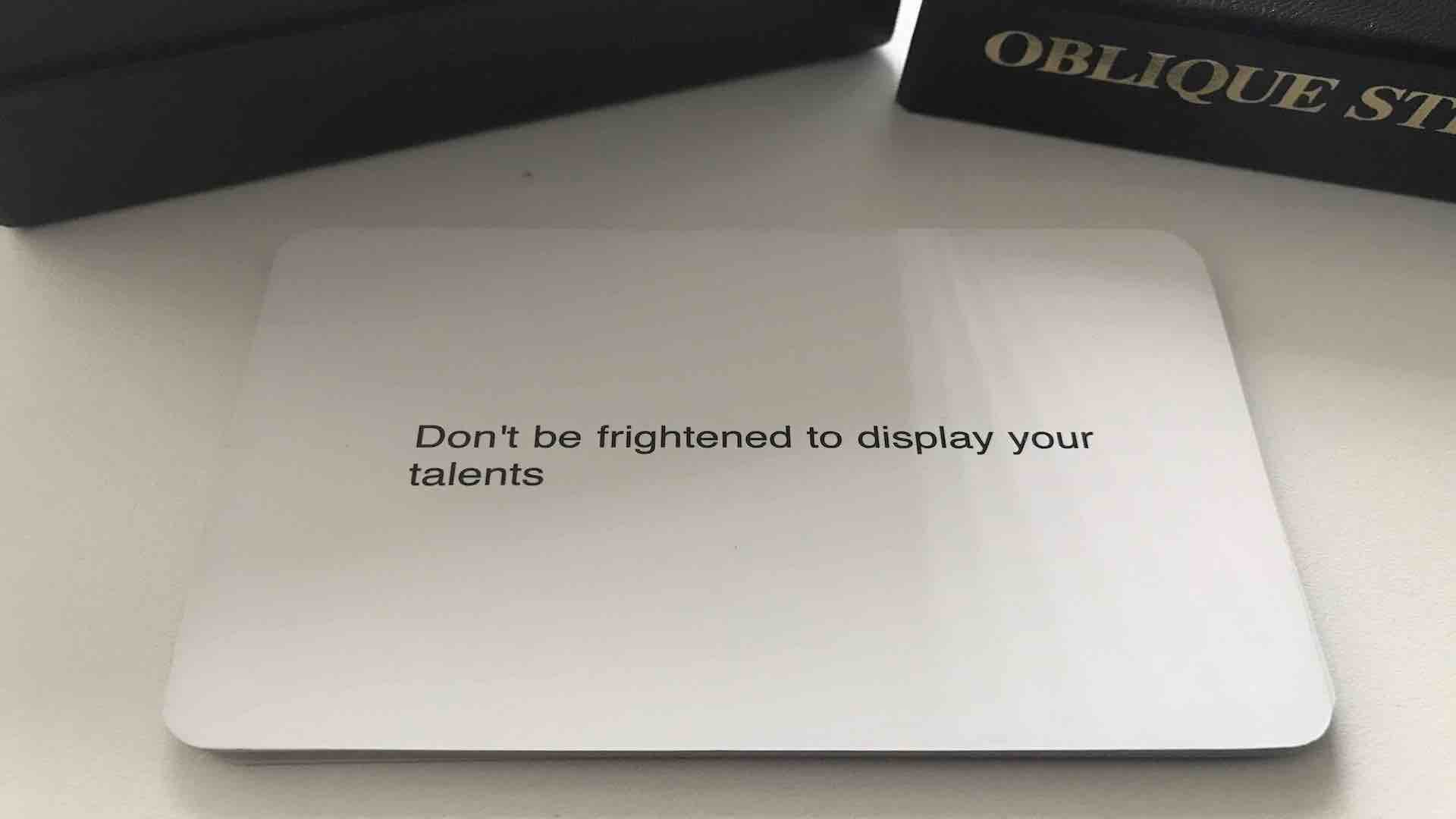

La copertina è la prima curata da Peter Schmidt, artista amico di Eno e con lui autore del mazzo di carte “divinatorie” Oblique Strategies, poi ufficialmente pubblicato nel 1975, una serie di istruzioni “laterali” da utilizzare in caso di impasse creativa, chiaramente derivate alla lontana dall’I Ching e, più da vicino, dal Water Yam Box di George Brecht (già nel 1970 Schmidt aveva realizzato The Thoughts Behind the Thoughts, una scatola con 100 carte di aforismi, alcuni dei quali simili a quelli che Eno stava accumulando autonomamente).

(1 - continua)

Nessun commento:

Posta un commento